丁寧な指導と快適な職場環境で誰もが安心して働ける企業をめざす

- 事業所名

- 株式会社イー・アール・ジャパン

- 所在地

- 広島県福山市

- 事業内容

- 情報通信機器の買取・再商品化・中古品販売、使用済み家電製品の解体・破砕等の中間処理および有用金属の加工・販売等

- 従業員数

- 36名

- うち障害者数

- 14名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 14 パソコン等情報通信機器、エアコン配管パイプの解体・分別 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次

事業所外観:A棟(本社事務所・手解体作業、セキュリティー作業ほか) |  事業所外観:B棟(破砕・選別等のマテリアルリサイクル設備) |

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯等

(1)事業所の概要

平成24(2012)年4月、資源再利用による生活環境保全等に貢献するための国内循環型社会の実現を目指す企業として、使用済み小型家電製品等を有用資源等に再生する「リサイクル事業」および「リユース事業」が、株式会社エディオン(以下、「エディオン」という)、木村メタル産業株式会社(以下、「木村メタル」という)、三井物産株式会社の出資で設立され、広島市中区紙屋町にあるエディオン広島本店(当社本部)において創業した。当社はエディオンの障害者雇用における特例子会社として平成25(2013)年11月に認定されている。

その後、平成25(2013)年12月、リサイクルプラント「イー・アール・ジャパン福山工場」が広島県福山市箕沖町の「びんごエコ団地」内に竣工し、本格的なリサイクル事業、リユース事業を稼動させると共に本部機能も移転した。

リユース事業については、以前からエディオンにおいて実施していたところであるが、リサイクル事業については初めての取組であり、運営に関わるノウハウについて出資者である木村メタルの協力を得ている。

また、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に基づく「再資源化事業の実施に関する計画」の認定事業者として認定の取得を目指しており、認定取得後は取扱量の更なる増大が見込まれると考えている。

(2)障害者雇用の経緯

障害者雇用について、エディオン内において社会的責任を果たすべきとの認識が強かったこともあり、リサイクル事業部門の立ち上げを決定したときからエディオンの障害者雇用における特例子会社としての認定も視野に入れていた。

また、障害者雇用による工場内作業の経験不足については、木村メタル※の事業運営の中で手作業が中心の使用済み小型家電製品の解体・分別作業は障害者による作業に向いていることが実証できていたこともあり、同社の協力を得て障害者雇用を前提とした運営計画を立てた。

平成25年(2013)年4月、福山市内と三原市内の特別支援学校から9名、県立定時制高校から1名の知的障害者を採用した。その多くは前年に実施した特別支援学校の生徒を対象とした約1週間の実習を経験したこともあって、入社後の会社の雰囲気や作業内容などに戸惑う社員はほとんどいなかった。

※ 木村メタルは、全社で55名の障害者を雇用し、実雇用率を50%とする。福祉施設出身や福祉系大学卒業の指導者を企業内ジョブコーチとして配置し、障害のある人も安心して作業ができる環境を整えている(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を受給)。また、自立支援のため本人とご家族のコミュニケーションを重視し、理想の暮らしへのサポートも行っているとする(木村メタル産業株式会社のホームページから一部引用)。

(3)障害者が従事する職場

障害者が従事する職場はパソコンやエアコン配管パイプの解体と材質ごとに分別する業務で、メーカーやスペックの違いにより部品数は数十アイテムといった数になり、取り付けられている部品の位置や形状も一定でないことから、慣れるまでには相当の時間を要する。また、作業内容も再生利用を前提とした解体であることから分別は必然的に手作業になり、生産性を向上させる上では各個人の技能によるところが大となる。

一方、ネジをはじめ細かい部品をエアドライバーなどの道具を使って解体することから、安全性への配慮として作業用手袋、防護用ゴーグル、防塵用マスクをはじめ、空調設備や集塵用の配管設備など、安全性と快適な職場環境の整備に努めると共に、当然ではあるが体調不良となった場合の休憩室や救護室を設置している。

作業中の様子 |  救護室の入口 |

2. 取組の内容

障害者の雇用にあたっては、会社を設立してまだ雇用していない段階で東部地域障害者就業・生活支援センターや近隣の特別支援学校等を訪問し、今後の採用計画、採用時・採用後における注意点などの相談を行った。また、障害者の採用後においては、木村メタルとの連携によるジョブコーチの派遣や作業説明の仕方、障害者の家族との連携の仕方などについてレクチャーを受けると共に、新たに経験豊かなジョブコーチを採用し、当社社員をジョブコーチとして育成するなどの取組を行った。

(1)社内ジョブコーチの育成

リサイクル事業部門を立ち上げるにあたり、平成25(2013)年3月に新卒採用した2名の社員をジョブコーチ候補者として木村メタルに約一週間派遣し、そこで解体作業のノウハウや障害者への指導方法などを学ばせた。

平成25(2013)年4月、新規採用した障害者10名にジョブコーチ3名(内1名は木村メタルからの派遣)の体制で業務を開始した。木村メタルからは、月替わりではあるが4ヶ月間に渡りジョブコーチの派遣を受入れ、障害者への業務指導を行うと共に、その場を通じて当社社員をジョブコーチとして育成するためのOJTを実施した。

また、新入社員10名のうち3名が女性社員で、ジョブコーチの全員が男性であったことから、女性社員への配慮が必要と考えて新たに女性のジョブコーチを探していたところ、木村メタルからの紹介で平成25(2013)年11月に三原市にある障害者就業・生活支援センターでジョブコーチとして勤務していた戸根を解体課長として採用した。幸い、戸根課長は障害者の就労支援に長年にわたり関わってきたことから、当社の業務内容や作業内容などについても概ね理解でき業務面での不安などは感じられず、女性社員に対する配慮にもつながったと考える。加えて、長年の障害者就労支援で培った様々な教訓を踏まえた当社ジョブコーチへの指導では、障害者全般における指導方法や各人の障害特性に合った指導方法など細かな点にも及んでおり、ジョブコーチの育成に大きく貢献しているものと評価している。

(2)作業指導の工夫

ジョブコーチが主体となって、以下の事例のように作業指導を実施してきた。また以下の事例以外にもその都度分からないことについて徹底したマンツーマン指導によるOJTを実施している。

- 簡単な言葉でわかり易い説明

例えば「これが終わったらこれをこのようにする。」などと、一つ一つについて絵や写真、現物を見せながら作業方法などジェスチャーを踏まえて説明する。

- 視覚等に訴える工夫

例えば、次のような工夫をしている。

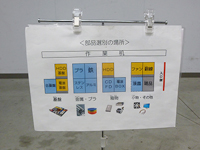

- 分別用の部品写真や材質ごとの説明図など、見た目で判別できるボードを設置する。

- 解体目標の台数20台以上を達成した人を優秀者として、全員の名前が書かれているホワイトボードの対象者名に花マークを付ける。

- 個人の障害特性(数が数えられない)に合わせた指導方法の一つとして「ガンバレ」ファイルを作成し、午前と午後に処理量を記録させる。

- 具体的な言葉と道具を使うことで教える

鉄やステンレス、アルミ等の素材分別は、各人に持たせている磁石にくっ付くものは「鉄」、くっ付かないものは「ステンレス」か「アルミ」で、ステンレスとアルミの分別は、削ると白い粉が出るのが「アルミ」、出ないのが「ステンレス」と教えている。

分別場所の配置図 |  素材の写真と説明 |

自由連板絡 |  目標達成の花マーク |

(3)家族との連携強化

就業時の状況や家庭内での状況など、各障害者の家族との連携は必要不可欠なものと考え、各人の家族との「連絡ノート」を活用して会社での出来事や体調などどんなに些細なことでも毎日連絡するようにしている。例えば、「会社で足の痛みを訴えたので、ソフトな靴底を用意してください」と伝え、その後の様子を見ることで体調管理や職場環境の改善に繋げている。

また、給料日には給料袋をもって家族に報告させている。当社では、働く喜びを実感するために、給料日には個人名を記入した専用の給料袋を作成し、毎月それをシャッフルして上から順番に各人に手渡すようにしている。そのときには「給料をもらったら何を買おうか」と思案したり、自分の名前を呼ばれて給料袋を受け取るとき、家族に給料袋をもって報告するときなど、全員が本当に楽しみにしていることが伝わってくる。その気持ちを忘れて欲しくないため、常に家族と一緒に喜びを分かち合うようにしている。

さらには、平素のコミュニケーションのみならず年に1~2回程度の家族と一緒に参加できるレクレーションを開催しており、昨年度は貸切バスを利用してエディオンがスポンサーを務めるサッカーチームの「サンフレッチェ広島」応援ツアーを実施し、参加者の熱烈な盛り上がりで最高のコミュニケーションが図られた。

また、家族とのコミュニケーションが重要としているもう一つの理由として、当社の雇用契約は期間の定めの無い60歳定年であり、当該障害者が長期間、安定的に勤務するためには、生活面でのサポート体制等を、家族と共に考えておく必要があると考えているからである。

3. 取組の効果・今後の課題

(1)取組の効果

- 社内ジョブコーチ育成の効果

経験不足のジョブコーチが経験する多くの失敗事例として、「相手のペースに乗ってしまうこと」がある。当社においてもある障害者が自分のことを構ってもらいたい一心でジョブコーチに対し言いたい放題となり、ジョブコーチにしてみれば「何とかしよう」と力が入り過ぎ、真剣に聞いていたところ取り留めの無い話が永遠と続き仕事にならなくなったり、果てにはその障害者からなめられてしまう、といったことがあった。

そうした場合は、聞き流すことも時には必要で、さらには「何がしたい?」とか「あなたならどうする?」といった、相手に意見を求めることで落ち着くこともある。そうした真剣且つ冷静な態度で接すること、「障害者だから」といった気持ちを持たないことが重要であると考える。

その後、このケースのジョブコーチが「目標の未達成」が続いたある日、全員に対しハッパをかけたことで、ジョブコーチとして一皮むけたように思えた。

- 作業説明の仕方における効果

当初は写真や図を見ながらの分別で非常に時間がかかっていたが、数ヶ月を過ぎたころには慣れてきたのか、最近ではほとんどの社員が記憶の中で処理し間違いもほとんど発生せず、品質的にも安定してきている。

また、「ガンバレファイル」を作成した障害者の場合、数が10までも数えられなかったものが30まで数えられるようになるなど、そこに至るまでにはある程度の時間と労力を必要としたが、ジョブコーチの徹底したマンツーマン指導と、障害者との普段のコミュニケーションが大きく功を奏しているものと実感している。

- 家族との連携強化における効果

家族との連携強化を図ることは、家族はもちろん障害を持つ社員自体の安心感につながり、コミュニケーションの深まりと共に会社への帰属意識や職場における連帯感が高まってきたことが実感できる。

その一例として、平成26(2014)年度入社式での先輩社員による「歓迎の詞」の中で、最初に給料を貰ったときの感激した心情と、給料を貰うために一生懸命仕事をすることへの決意が伝えられ、出席者の多くがその内容に感動したところである。

(2)今後の課題

冒頭でも述べたとおり、再資源化事業の認定事業者として将来的に規模を拡大する計画があり、そうした場合には特例子会社として更なる障害者雇用を促進する必要があることから、その受け入れ態勢として新たなジョブコーチの登用が必要となるため、その人材確保と育成が喫緊の課題となる。また、障害者雇用においてより一層の生産性向上を図るためには、各人ごとの特性に合った作業の切り分け、業務支援方法などを検討する必要がある。

また、将来における生活面でのサポート体制等についても、今後の課題として障害者就業・生活支援センター等との相談を踏まえた研究が必要であると考えている。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。