保育園での発達障害者雇用

- 事業所名

- 社会福祉法人靖美福祉会 すくすく保育園

- 所在地

- 徳島県鳴門市

- 事業内容

- 児童福祉事業

- 従業員数

- 24名

- うち障害者数

- 2名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 1 洗濯と清掃業務 精神障害 発達障害 1 調理業務 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次

すくすく保育園・正面 |  クスノキのある園庭 |

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

すくすく保育園は、徳島県鳴門市にあり、多くの自然に囲まれ、近くには、鳴門市名産のレンコンや鳴門金時(さつま芋)の畑が広がっている。有名な大谷焼の窯元が、当園の目の前にあり、自然環境や地域の文化に囲まれた立地にある。当園の庭の中央には、樹齢100年とも言われる大きなクスノキがあり、どっしりと子どもたちを見守るようにそびえ立っている。現在、開園9年目(平成26(2014)年時点)であるが、当園が民間移管を受けて当法人が運営するまでは、鳴門市が運営する保育園であった。当園の定員は60名で、0歳児から就学前までのお子さんを保育している。

当園の保育理念は「第二の家庭~自分で考え行動できる子に~」であり、子どもたちそれぞれが人間らしく豊かに成長することを願って、次の4点を掲げている。

- ①遊びを中心とする保育

- ②一人ひとりを大切にする保育

- ③いのちを育む保育

- ④緑を育てる保育

そのため、当園では、生ごみを土にかえしての野菜作りや布おむつの使用、おしぼりとお手拭きも布タオルを使用、エコロジーな園舎、三分米の主食、手作り味噌を使った味噌汁、アレルギー対応食の充実などを実施している。

(2)障害者雇用の経緯

- 法人としての障害者雇用の始まり

当法人の障害者雇用は当園が開園する3年前(平成15(2003)年)に、当園と姉妹園である「きらら保育園」ではじまった(きらら保育園の障害者雇用については2003年作成の本リファレンスサービス事例にある。)。

きらら保育園での障害者雇用のきっかけは、事務室のなにげない会話であった。障害のある叔母の社会参加を願う職員の話を聞いた当時の園長は、家族にとって障害者の社会参加や自立は大きな目標であると実感し、保育園でできることから始めてみようと考えた。保育園での掃除・洗濯という仕事は、保育の中で欠かすことのできない大事な仕事である。保育園では布おむつを使用しており、布おむつの洗濯や園内の掃除、園児の布団敷き等の仕事について、知的障害のある人の雇用をはじめた。

その様なことから、当園が開園した時には、同じ仕事を知的障害のある人が担うことが当たり前の風景として受け止められていた。

- 発達障害のあるAさんの雇用の経緯

今回、本事例で取り上げる発達障害のあるAさんの雇用に至ったきっかけは、当時の園長が調理室でも障害のある人が働けるのではないかとひらめいたことにある。

当園では「食べることは生きること」と考え、食を通して生命の大切さや感謝の心、生きる力を育むことを目指している。そのため、調理では食材や手作りにこだわり、アレルギー対応食の充実は、当園の自慢の一つになっている。洗濯や掃除とは違った業務でも保育園での障害者雇用は促進できると考えたのだ。

実際に雇用を進めるにあたっては、障害者就業・生活支援センターに相談を持ちかけた。こだわりのある調理業務なので、複雑であっても仕事が理解できる人が雇用の対象だと考え、身体障害や軽度の知的障害のある人が雇用の対象だと考えたが、障害者就業・生活支援センターのアドバイスもあって、発達障害のあるAさんを実習で受け入れすることになった。当時、園長や園の職員は発達障害についての理解はほとんどできていなかった。しかし、Aさんが大学で栄養士を目指そうとして挫折したものの、今でも食や調理に興味をもっていることや、就職が見つかるまでの間、通っている福祉機関で調理作業をしていると知り、Aさんの人柄と働く意欲を感じて雇用に全く不安はなかった。

2. 取組の内容

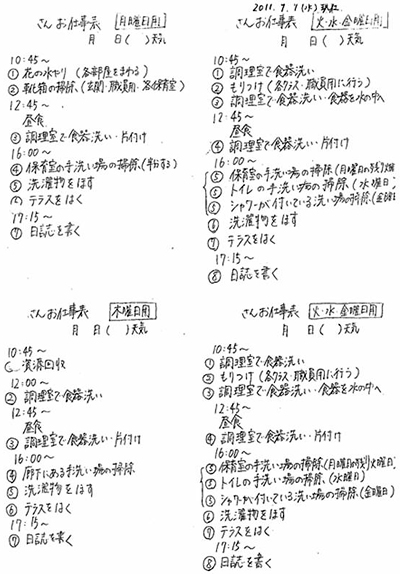

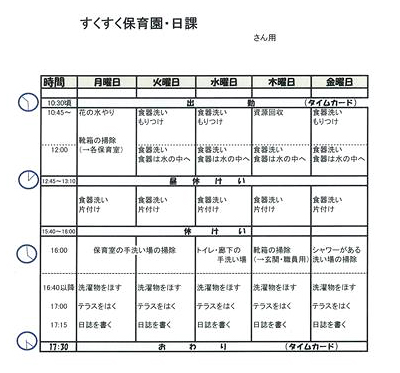

(1)業務分析と仕事の手順表

平成23(2011)年9月、当園の調理室で、発達障害のあるAさんの職場実習が行われた。職場実習の期間は1週間と定めたが、Aさんが仕事の内容や職場環境に不満がなければ雇用を早く決め、仕事内容は雇用後に時間をかけて覚えてもらえたらよいと考えた。

ただ、調理室での仕事は、同時並行して行う仕事が多い。Aさんの職場実習を実施するにあたっては、事前に障害者就業・生活支援センターと相談をして、Aさんが行う業務内容の整理を行った。Aさんは口頭で複数の指示が出されると混乱することがあるため、視覚的に分かりやすい仕事の手順表を作成することにした。また就職当初は、食器洗いや片付け、盛り付けを仕事の中心にし、空いた時間には園内の用務をしてもらった。

仕事の手順表は、何度も改良を重ね、9月の終わり頃には一旦完成した。また、食器洗いや片付けの仕事に当たっては、食器を洗うシンクの上部に壁があり、その壁に写真を活用して、食器洗いや片付けで気をつけなければいけない点を掲載し、業務遂行の改善が行われた。仕事の手順表や掲載された写真を確認することでAさんはスムーズに仕事をすることができた。

最初の手順表

|

仕事の日課表

|

(2)発達障害の特性への対応

発達障害の特性と言われる「他人の感情を読むのが難しい」「空気を読むのが難しい」「口頭指示された内容が理解しづらい」などについては、他人と連携した仕事や臨機応変に対応する仕事には向かず、発達障害のある本人ばかりでなく、周囲の同僚もストレスを抱えてしまうことがある。

Aさんの場合は、Aさんが仕事に慣れ、仕事ができるようになった頃、調理室の同僚2名が「仕事が多くても少なくても終わる時間が一定」「予期せぬ場面で、タメ口」「仕事を協力しあってきたが、間髪入れずに仕事を頼んでくることが多い」など悩みを抱えはじめた。しかも、そのことをAさんに直接伝えたら、Aさんが仕事を嫌になったり出勤しなくなるのではないかと考え過ぎてしまい、頭を抱えていた。親しみやすく働きやすい人間関係を築けるように、仕事上の会話はタメ口で良いのだが、栄養士からの指示に従う必要がある時でも、Aさんはタメ口で指示を断り、自分の仕事も人に任せてしまっていた。つもりつもった感情が人間関係をこじらせていた。

また、ある時は「Aさんが泣き止まず仕事に行けそうにない」と母親から電話が入った。仕事上のことで辛いことがあり、涙が止まらない状態だという。結局、夕方に園長が家庭訪問することになった。Aさんが辛くて仕事に行けなくなった理由は、仕事の終わりに仕事の感想を書くのが難しいからだった。加えて、それを毎日違う職員に見てもらうためにコミュニケーションをとるのが辛かった、と言う。仕事の手順表の空いたスペースに仕事の感想を書くことは、Aさんが周囲との関係を上手に構築するために考えられた園側の配慮だったのだが、Aさんのツボにはハマらなかったようである。その他にも、力みすぎてしまうAさんは、腱鞘炎やひどい肩こりなどを繰り返し起こしていた。

Aさんの特性に対する対応は、その都度、Aさん本人や家族、当園と支援機関が連携をとって話し合いを行い、問題解消を図った。園長は、ふとした場面で見せるAさんの特徴を丁寧に受け止め、時間をかけて当園の職員にAさんの特性の理解を求めた。

その後、Aさん自身も周囲も、感じた時に感じたことを思い切って言ってみるようになった。何か気になった時にスピーディーな対応を図ることで、Aさん本人も同僚も不安や不満が解消されるようになり、人間関係が改善された。

(3)ナチュラルサポートの形成

当初は、支援機関が中心になってAさんへの対応を行っていたが、徐々に園全体で自然な支えができるようになってきた。そのきっかけは、洗濯・掃除等の用務で働いている知的障害のあるBさんだった。Bさんは何の不満も言うことなく、淡々と仕事をしていた。保育職員も自分の仕事に一生懸命で、Bさんの仕事を当たり前のこととして毎日気にかけることもなかった。

ところがある日、5歳児の子どもたちがBさんの周りでワイワイ何か言っていた。何をしているのかと思って近づいてみると、「Bさん何しよん?」「…」Bさんは無言。「Bさんはあほやけんよう言わんのじゃ」あちこちで笑い声が起こり、足でBさんを蹴るまねをする子もいた。この場面に園長が出くわし、園長が来たことが分かると子どもたちはスーっといなくなった。園長にとってこの光景は大変なショックだった。子育て、人間育てをしているはずの保育園で何ということが起こっているのだろう。園長は、厳しい現実を突きつけられた。

園長は、ゆっくり周りを見回してみると、職員は自分のことで精一杯で障害のある従業員のことを思いやるゆとりはなく、子どもたちへの配慮も欠けているように感じた。

Bさんは何が楽しくて働いているのだろうと、ふと考えてしまった。一方、子どもたちは、大人が忙しく心を無くした環境の中で、力関係を敏感に察知し、力(立場)の一番弱いBさんをからかいの対象に選んだようだ。園長は、感謝の気持ちを持ってみんなが働くにはどうしたらよいかを障害のある従業員を通じて真剣に考えてみた。

職員間で行ったのは「ありがとう大作戦」だった。職員全員がBさんに出会うごとに「Bさん掃除してくれてありがとう」「Bさんありがとう」と声をかけるようにした。Bさんにも毎日の報告用紙に「ありがとう」と言ってくれたことを2名以上記入してもらった。園長は、Bさんに自分が職場で必要とされている存在であることやBさんが職場で役に立っていることを実感してもらいたいと考えた。それ以来、現在に至るまで職員の感謝の気持ちは途切れることはない。

同様に、Aさんへの対応は、園全体のこととして考えられ、Aさんの特性が理解されるにつれ、支援機関ではなく園が主体的に対応するようになった。現在では、仕事の手順表の改良や視覚的に分かりやすい資料の作成など、自然な形で周囲がAさんをサポートしている。

同僚が作った視覚的に分かりやすい資料

3. 取組の効果、今後の課題・展望

(1)取組の効果

現在、Aさんは食器洗いや片付けが中心ではなく、調理中心の仕事をするようになった。当初は1日5時間45分だった勤務時間が1時間延びて、現在、8:45~16:30の1日6時間45分勤務になっている。Aさん曰く、アレルギー対応食が手厚く必要な子どものために調理をしたことがとてもいい勉強になったという。またある年、今年の意気込みを漢字一字で表す欄に「継」を掲げ、その理由は「今の仕事は自分に合っているので長くこの仕事を続けたい」と書いた。発達障害のあるAさんは、仕事上、時々戸惑うことはあっても、やりたかった調理業務に手ごたえを感じて働いている。

現園長の葉田さんは、保育園で障害のある人が働くことについて以下のように述べている。

「2人が黙々と仕事をしてもらっていることがすごくありがたい。2人が頑張っている姿を見て周りも感化されることがある。表だっては見えてこないけれど、周りも優しくなれる。当たり前のようで当たり前でないことがあって、自然な思いやりをみんなが持てるようになる」と。

(2)今後の課題・展望

本事例は、今後、保育園や児童福祉の分野での障害者雇用を推進するモデルになるばかりでなく、発達障害のある人の雇用を推進する上でも有益な事例である。現在、2つの保育園それぞれに2名ずつ、合計4名の障害者雇用を行っている。それぞれの保育園は、障害者雇用を支える徳島企業ネットワークに加入して、企業の視点で障害者雇用を広げる講演活動をしている。今後の動向や活動にも期待をしたい。

障害者就業・生活支援センターわーくわく 佐野 和明

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。