本格手打ちうどん店経営で、お客様・働くことを実感し成長する。

- 事業所名

- 社会福祉法人竜雲学園

- 所在地

- 香川県高松市

- 事業内容

- 障害者・高齢者施設等の運営

- 従業員数

- 176人

- うち障害者数

- 22人

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 21 うどん店、花屋 精神障害 発達障害 1 うどん店 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次

うどん店「竜雲」 |

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

- 社会福祉法人竜雲学園

社会福祉法人竜雲学園(以下「竜雲学園」という。)は、利用者一人ひとりの意志と人格を尊重して、多様な福祉サービスを総合的に提供し、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として障害者・高齢者の福祉事業を行っている。昭和40(1965)年に、知的障害児施設として始まった竜雲学園はその後も、障害者・高齢者の生活介護施設、障害者の就労支援事業などを開設実施し、現在まで幅広い分野の事業を展開している。高松市仏生山にある法然寺周辺に施設を配置し、近接した中で生活支援、就労支援を行い、地域からも必要とされる存在となっている。

社会福祉法人竜雲学園の施設障害者福祉事業 障害者支援施設 竜雲あけぼの学園

共同生活援助・共同生活介護事業所 グループホーム竜雲

就労支援事業所 竜雲かしのき園

多機能型事業所 ぼだいじゅ

障害者支援施設 竜雲少年農場高齢者福祉事業 特別養護老人ホーム 竜雲舜虹苑 - 多機能型事業所ぼだいじゅ

今回取材を行ったのは、竜雲学園の多機能型事業所ぼだいじゅ(以下「ぼだいじゅ」という。)である。多機能型事業所とは、利用者のニーズに応じ、小規模な形で複数の事業を一体的に経営できるようにすることにより、多様なサービスの提供体制を確保するとともに、利用者の選択肢の幅を拡大することを目的とした事業所である。「ぼだいじゅ」では、生活介護事業と就労継続支援A型事業(以下「A型事業」という。)の2事業を一体的に経営している。

A型事業の分野では、「本格手打ちさぬきうどん竜雲(以下、「うどん屋竜雲」と記す)」と「花と陶芸の店フロレリア」の2店舗の経営を行っており、接客、調理、清掃、販売などの業務のスキルを習得し、就労に対する意欲・技能を高め、地域で自立した生活ができることを目指している。

(2)障害者支援の経緯

竜雲学園の障害者支援の歴史は長い。竜雲学園は当時、知的障害児施設から福祉事業をスタートさせた。竜雲学園ができる前、現在の竜雲学園に隣接する法然寺の住職が、近くにいた障害のある子ども達の面倒を見ていたことがきっかけで、昭和40(1965)年に知的障害児施設竜雲学園が開設された。その後、当時子どもだった障害児達が成人に近づくにつれ、障害者の就労支援を始め、昭和52(1977)年に知的障害者授産施設「かしのき園」が開設された。当時は授産施設としてのみの経営であったが、障害の多様化や、利用者ニーズの多様化により、就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業、就労移行支援事業を行う施設が開設され、現在では幅広いサービスを提供している。

「ぼだいじゅ」では「利用者の生活の充実と可能性の広がりの支援」、「安心で、安全な、信頼ある事業所」という方針のもと、利用者一人ひとりができる限り社会で働くことを目標とし、地域で自立した生活ができることを目指した支援を行っている。

2. 取組内容と効果

(1)多機能型事業所(就労継続支援A型事業所)としての取組み

「ぼだいじゅ」は多機能型事業所として、A型事業と生活介護事業を行っている。従来の授産施設では、施設でのサービスが中心で、自立を目指す人にはマッチしないケースがあった。一方、一般就労では、障害者にとっては知的能力、対人関係、社会適応能力などの課題があり、雇用者側も障害者に対する理解認識不足などがあった。従来の支援に雇用契約を締結して行うA型事業という支援が加わったことにより、福祉の分野においても就労支援が体系的に行われるようになった。また、収入面では、授産施設が平均約1万円の給料に対し、A型事業では約8万円の給料が支払われており、障害者の働く意欲の向上につながっていると思われる。「ぼだいじゅ」は香川県では最初に開設されたA型事業所であり、障害者の雇用の機会を広げるための取組みをいち早く行っている事業所である。

(2)うどん屋の経営での取組み

「ぼだいじゅ」が経営している「うどん屋竜雲」がある。授産施設の時代の20数年前にそうめんの製造機械を譲り受け、そうめんを作っていたが、A型事業の開設に当たっては香川県という特色を生かし、うどん屋竜雲の経営を始めた。まず、うどん屋竜雲のコンセプトを「法然寺の境内で友人・家族が集えるうどん店」と決めて経営を行っている。ここでは、従業員(利用者)として11名(知的障害者10名、精神障害者(発達障害)1名)の障害者が勤務している。

お店は、法然寺の入り口に位置し、和風建築のおしゃれな店構えで、そのメニューも工夫を凝らした品揃えである。香川のうどん屋に多いセルフ方式ではなくお客さま一人ひとりに注文をとってうどんをお出しする方式をとっている。そのため接客技術が重要なポイントとなっているが、具体的な取組みとして、従業員(利用者)のスキルアップのための研修や、店訓唱和による徹底したお客様第一の意識の定着などが行われている。研修は、従業員の技術や意欲の向上を目的として行われており、実際に来店客の模擬体験をしたり、外部の機関から講師を招いて挨拶やお辞儀の仕方といった接客技術の講習会を行うことで、従業員の接客のスキルアップが図られている。

「ぼだいじゅ」は、障害者の就労継続支援をするといっても、実際のうどん屋経営では、お客様の案内、注文受け、うどん打ち、釜茹、盛り付け、お客様への配膳・下膳、レジなど多くの業務があり、従業員は多くの仕事の内容と能力を身につけ、実際に販売し売り上げを上げていかなければならない。

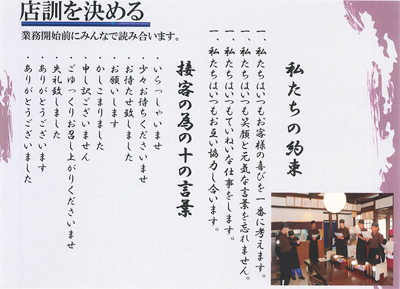

うどん屋竜雲では、毎日始業前に全員で店訓「従業員としての約束」と「接客の為の10の言葉」を読み合い、仕事場での規則や接客時のルールを徹底している。そこに仕事意識が生まれ、毎日全員が従業員としての責任をもち業務にあたっている。実際に取材時にうどん屋で客として昼食をとったが、従業員全員が笑顔で応対し、明るく元気な接客で、気持ちよいひと時を過ごすことができた。うどん屋竜雲は外部の機関と連携し、接客スキルの助言をもらい、それを実際の現場で生かすことにより、就労継続支援と利益向上の両立を果たすことができている。

店訓 |

研修の様子 |

(3)従業員一人ひとりの支援について

うどん屋竜雲での業務内容は大きく分けて4つある。「うどん打ち(うどん茹でと盛り付けも含む)」、「てんぷら揚げ」、「食器洗浄」、「接客」の4つである。この業務内容の割り当ては、従業員一人ひとりの障害特性と本人の意思を考慮し「ぼだいじゅ」の施設長(以下「施設長」という。)が割り当てる。

うどん屋竜雲の厨房には特徴がある。それは一般のうどん屋に比べて厨房を広くとっているところである。厨房で働く従業員(利用者)が多いということもあり、うどんを打つ場所、うどんを茹でる場所、盛り付ける場所、洗い場がはっきりと分けられ、その中で担当する作業が細かく分けられているためである。これは発達障害や知的障害のあるうどん屋竜雲の従業員の特性を理解した作りとなっており、本人達にとって自分の仕事を理解し、集中して取り組むことができる働きやすい環境作りがされている。

4つの業務内容の中で最も難しいとされているのが接客である。そのため、基本的には「食器洗浄」→「うどん打ち」→「てんぷら揚げ」→「接客」といった段階で業務内容をステップアップさせていく。接客は、お客様と直接関わる仕事であるため、マニュアル通りとはいかず、想定外のことが起こった時に状況を判断した臨機応変な対応が必要とされる。したがって接客業務には、本人の希望のみではなく、施設長が本人の能力を慎重に判断して割り当てるようにしているという。とはいうものの、従業員の接客は慣れたものであり、笑顔で元気な接客をすることができていた。

障害者の成長の一例を挙げたい。現在うどん屋竜雲の中で接客業務を主として行っている発達障害のある男性は、当初は自分の仕事内容を理解することや、周りの状況を見て行動するということが難しかったという。本人はほとんどしゃべることもなくこつこつと仕事をするタイプであったため、業務内容を食器洗いに割り当てた。本人は将来うどん屋さんをやりたいという強い思いがあった。そのうち食器洗いの仕事にも慣れ、うどん打ちもやってみたいという気持ちが生まれ、うどん打ちの業務につくことになった。そして厨房での仕事がひととおりできるようになったころ、施設長が本人の意向を確認し接客業務もやり始めた。今では接客業務もイレギュラー対応も完璧に行えるようになり、うどん屋竜雲の業務(レジ以外)を一人で全てこなせるまでになっている。

最初はお客様の注文を聞き取ることができなくて、戸惑うこともあったというのだが、根気強く教えたり、本人の努力により、現在では、接客の仕事にも責任をもち、すばらしい接客ができるようになっている。従業員の中では、自分が仕事場で認められ仕事ができることに加え、おいしそうにうどんを食べて喜んで帰られるお客様の姿を見て、さらに仕事に対する意欲が高まってきているという。このように、施設長による従業員の障害特性の把握、本人の仕事に対する意欲を考慮した業務内容の割り当てが行われていることで、全員がやる気をもって業務に取組む体制が作られている。

一方で、従業員に対する精神的ケアは非常に重要である。業務に関することや日常生活のことなど、従業員の心の状態を把握しておくことも施設長には求められることである。仕事の悩みやしてみたい仕事、日常生活で悩んでいることなどを聞き取る小さなコミュニケーションを心がけているという。また、それぞれの従業員は、定期的に目標を作り朝礼で話すようにしている。目標の内容は、仕事の目標に限らず、「旅行にいく」、「いくら貯金する」、「接客ができるようになる」といった目標である。何か目標を持つこととみんなの前で発表することで、生活に張りをもつことができ、ひいては仕事に対する意欲も高まってくるという。このような小さなことではあるが、その積み重ねによって働くことへの意識、グループで仕事をすることの大切さを実感してもらうことが重要という。

うどん屋竜雲の従業員はほとんどが竜雲学園のグループホームで生活しており、毎日グループホームとうどん屋竜雲を行き来している。したがって従業員の仕事での様子だけでなく、日常生活での様子も把握することができ、より細やかな支援を行うことができている。その結果として、「仕事に対してやりがいを感じている」、「やりたい仕事がある」、「自分の仕事の責任を感じる」という従業員本人達の声を聞くこともできたのであろう。

以上のことから、竜雲学園という組織の中で、従業員一人ひとりの障害特性の把握や精神的ケアができていることが、「ぼだいじゅ」での障害者雇用の成功要因ではないかと考える。

3. 今後の展望と課題

今後の課題として考えられるのは、外部関係機関との連携・交流をさらに広げていく必要があることだろう。「ぼだいじゅ」は、就労継続支援A型事業所であるので、一般就労を目指している従業員を雇用している。だが、うどん職人として就労できるのはごくまれである。先程述べた竜雲学園内での組織的取組みは非常に魅力的ではあるが、今後外部の企業への就労を目指していくために、就労支援を行う関係機関との連携や、外部の企業との職場実習などでの交流を行うことで、今後より一般就労に向けての道が開かれていくのではないかと考える。

展望として施設長が話していたことは、仏生山の町おこしについてだ。仏生山は松平藩主の時代、そうめんが盛んに作られていたという。設立当初はそうめん作りをしていたが、今はうどん屋のみの経営となっている。現在、地元では、ちょうど町おこしのタイミングに当たっており、仏生山ブランドのそうめんを復活させて、仏生山を盛り上げていきたいという話を聞くことができた。今後「竜雲そうめん」というブランドができ、仏生山の町おこしをしてくれること、そして「ぼだいじゅ」での障害者雇用が更に盛んになり、もって一般就労への道も開かれていくことが非常に楽しみである。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。