周りの環境は変えられないが、人は変えられる

事業所外観 |

1. 事業所の概要

有限会社親生ビルサービスの本社は、宮崎市の中央を流れる大淀川の南部に位置し、近くに中学校、高等学校、警察学校が隣接する住宅地にある。昭和42(1967)年10月に設立し、現在、宮崎市内に清武事業所と廃棄物処理事業部がある。

宮崎県域を主に一般のビル、工場、マンション、住宅などのビルクリーニング業務(日常常駐管理清掃・定期管理清掃・スポット清掃・カーペットクリーニング・ガラスクリーニング)、環境衛生管理業務、特殊メンテナンス業務、設備管理業、マンション管理業務などを展開している。特に排水管(外部・内部)・貯水槽清掃を得意とし、新型大型高圧洗浄車、マイクロスコープ、スネークヘッドノズルなど最新設備を揃えている。

当社は企業内教育に力を入れており、多くの技術資格を持った従業員がいる。その主な技術資格者には、建築物環境衛生管理技術者(4名)、統括管理者(2名)、ビルクリーニング技能士(8名)、清掃作業監督者(4名)、貯水槽清掃作業監督者(4名)、病院清掃受託責任者(2名)などがおり、その他にも20に上る技術資格を取得している従業員がいるほか、代表取締役社長の和田氏は建築物管理教育センターの講師を務めるなど、企業全体が環境・衛生面におけるプロの技術者集団である。

一般のビル、工場、マンション、住宅などの建築施設の排水管や貯水槽の清掃などをとおして、「地域に貢献する企業」の理念に基づき、利用者のニーズに応える最良のクリーンサービスを提供する企業を目指している。

2. 障害者雇用について

障害者の雇用は、平成22(2010)年に県より特別支援学校の生徒の作業学習の受け入れを打診されたことがきっかけである。その際に高等部1年生の肢体不自由の生徒を受け入れ、以後在学中3年間の作業学習において清掃業務の指導をし、生徒の対応能力に期待できるものがあったため、卒業時に採用した。社長の和田氏はそのときより特別支援学校と関わりを持ち、先生たちと会話する中で障害者の指導や接する態度について多くを学んだ。最も強く印象に残ったのは、先生たちが「一人の人間として考えている」という当たり前のことだった。そして、実際に受け入れ「人は接してみないとわからない」と改めて感じたという。その後は、新卒の障害者でもベッドメイク、清掃、そしてビル・メンテナンス等で3ヶ月の研修を実施し、適応できることを確認できれば採用している。図1には清掃作業の様子を示す。

図1 清掃作業の様子 |

当社の障害者雇用で他の企業と大きく異なるのは、障害者が作業する現場が他社のビルや設備であり、障害者雇用について自社の従業員だけでなく、他社の従業員、さらには他社の設備の利用客の理解も必要になることである。そのため、当初は障害者が現場で作業することを拒む事業所もあったようだ。しかし、入念な準備、十分な訓練、そして実際に障害者の作業や仕事ぶりを見てもらうことで、徐々に理解は進み、現場での受け入れが少しずつできるようになってきたという。

ホテルの客室清掃を例にすると、ホテルでは「ルーム・インスペクション」という客室の清掃仕上がり状況や設備・備品・消耗品の状況のチェックが行われているが、当社ではこのチェック項目を自社独自に289項目作成している。その中でそれぞれのホテルにあったインスペクション項目を選び、精度の高いマニュアルを作成し、ホテルの客室係とハウスキーパーなどによってトリプルチェックを行っている。ホテルの価値は8割以上が客室と言われ、プロ技術者集団として売る部屋、売れる商品を作らなければならず、障害のある従業員に対してというだけでなく、従業員全員に対しても抜けのないマニュアル作成を行っている。

障害のある従業員への指導は、ベッドメイクなどそのノウハウを掴めるように、訓練中は一人のベテラン従業員を指導員として担当させている。客室清掃は13時から17時の間に行わなければならないなど、時間の制約があってスピードも要求される。正確に早く行わなければならない客室清掃だが、現在雇用している障害のある従業員は3カ月の訓練で8部屋を作れるようになったという。

課題としては、聴覚障害者の清掃現場での雇用である。清掃作業は、ホテルの利用客に会うなど人に見られる仕事でもあり、接客マナーが必要となる。聴覚障害者の場合、トイレ清掃の最中に「トイレを使っていいですか?」と利用客に言われても気づかない可能性がある。外見ではわからない聴覚障害は、利用客にはほとんど配慮されることがないため、ホテルへのクレームにつながることが心配される。通常の生活の中でも課題とされるこの問題は、解決する方法を探ってはいるが、まだ解決できず雇用まで至っていない。

3. 取り組み内容と効果

当社社長の和田氏は、企業内教育を基本とし、ビル・メンテナンスで最も大切なものは従業員であり、財産は「従業員」と「思いやり」であると考えている。ビル・メンテナンスの仕事は人でなければできない技術職の仕事だからである。そのため、従業員全体に対して様々なサポートと工夫をしている。従業員の表情を見て声かけすることは平素から心がけ、また毎朝6時に出社し様々な悩みを打ち明けてくる従業員の相談に親身になって対応している。従業員との信頼関係がとても厚い。そして、職場の環境(この場合は現場となるお客様の施設のこと)を変えることはできないが、「人は変えられる」という思いがある。人が持つ悩みも変えることができ、変えることのできない現場であれば人が変わるか、それに合う人に変わればよいと考えている。

障害のある従業員を雇用することになっても、これまでしてきたように従業員として同じように対応している。障害者雇用に当たって、従業員の中には一瞬戸惑いはあったようだが、そのうちにやさしい言葉でフォローする従業員も現れ、障害者に従業員が成長させられた気がするという。

障害のある従業員が困っているといち早く気づいてサポートをしてくれたのは、それまであまり協調性がないと思っていた従業員だった。障害者と一緒に仕事をするうちに気づきや思いやりを見せてくれるようになった。ミスせずスピード感を持って作業に当たる現場では、従業員に大きなストレスがかかりイライラした現場になりがちだが、障害のある家族を持つ従業員が障害者と一緒に作業をする同僚に「怒らないで、叱ってね」「わからなかったら教えてね」と自然にフォローする姿もあった。さらに、グループで作業する現場では、それまでもトラブルはなかったのだが、障害者がメンバーになることで障害者から「他人を思うやさしさ」を教えてもらった。障害のある従業員をサポートしようという姿勢がみんなの中に生まれ、従業員間にも強いつながりができた。

客室清掃のクレーム処理では実際に次のようなことがあった。客室から出たゴミの中に、栄養剤の入ったアンプル(液体の薬剤など入れるガラスの入れ物)が空ではあったが入っていたというクレームである。だれが混入させたのかは分からないが、非常に責任感の強いまじめな障害のある従業員が自分だったかもしれないと一人落ち込んでいたという。そのとき、その姿をみた従業員全員が手分けして混入の原因を究明するなど、本人に安心感を与えることができるよう対応にあたったそうだ。

社長の和田氏は特別支援学校から要請されて「仕事とは何か?」といった講話をする。その際「積極的に社会に出る勇気を持つこと、自分が変われば他の人も変わる、そして障害があっても日常的なことはできる」と、日常の中で基礎的な生活スキルとコミュニケーション力を獲得することが自立につながることを生徒たちに強く呼びかけている。

併せて、障害者を採用するときには、和田氏は親子を集めて講話をしている。子供は積極的に挑戦しようという気持ちはあるが、親は子供のできないことだけに目が行き、できることに挑戦させないで守られた環境に進ませようといった風潮があるからだ。

宮崎県内の特別支援学校でもこういった思いの取り組みが行われている。県の教育委員会の主催で「特別支援学校チャレンジ検定」として始まっている。これは特別支援学校高等部に在籍する生徒の作業学習の意欲の向上や将来の自立に向けた夢や希望の実現をめざすために、メンテナンスや接客などの職業技能について県教育委員会が独自の認定資格を開発し、それらの職業技能の級の認定を行うものである。社長の和田氏はこれらの活動に積極的に協力し、「メンテナンス」の職業技能の審査員として参加している。

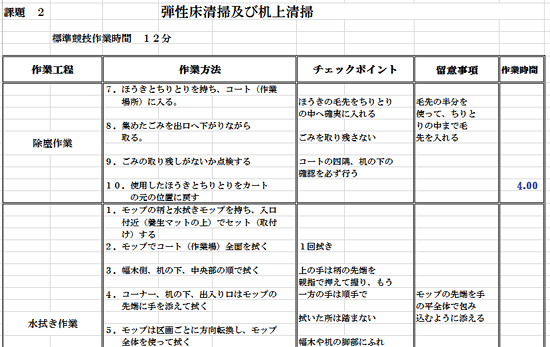

その他、社会人の障害者も参加し、職場で培った技能を競うアビリンピック大会(障害者技能競技大会)にも積極的に協力している。この大会は、障害者の職業能力の向上を図るとともに、企業や社会一般の人々に障害のある人々に対する理解と認識を深めてもらい、その雇用の促進を図ることを目的として開催されるもので、県教育委員会で実施している「特別支援学校チャレンジ検定(メンテナンス)」の上位の大会になる。宮崎県大会、全国大会、そして国際大会まで実施される。社長の和田氏は、九州ではまだ実施されていなかった「ビルクリーニング」の種目を宮崎で初めて開催することに尽力し、現在も宮崎県大会の競技委員として活動している。図2はアビリンピック宮崎県大会ビルクリーニング競技の様子、図3は和田氏らが作成したビルクリーニング競技の評価シートの一部である。当社の障害のある従業員もこのビルクリーニングの種目に参加している。

図2 アビリンピック大会の様子 |

図3 ビルクリーニング競技評価シート |

4. 今後の展望

清掃と聞くとモップで床を拭く程度しか思い浮かべることができなかったが、近年は建築に多様な素材が使用され、清掃もそれぞれの素材、空間にあわせた方法が必要になり、単純な清掃作業ではなくなっているそうだ。

専門的な知識と管理能力が必要で、清掃も事後清掃から予防清掃へとシフトしているという。予防清掃とは、建物内に汚れを持ち込ませない清掃、汚れる前に処置し、定常的に美観・衛生を保持する清掃方法である。特に工場では一つのゴミが一億円の損失を与えることもあり、工場に入場する際には、金具、化粧品、シャープペンシルなどの持ち込みを禁止し、建築物の素材に合ったコート剤を選び、汚れない予防清掃が重要になってきている。

また、昨今ではダニやほこりによるアレルギー対策、ウィルス対策、病院などでは院内感染や空気感染(空調機)など様々な問題に対応する清掃の重要性が取りざたされている。そのため、「清掃」は一般に知られていない様々な専門的な知識が必要であり、今後ますますビル・メンテナンスの需要は高くなってくる。

しかし、一方で人手不足という状況もあるということだった。そのため、当社で雇用している障害者は、従業員の一人として大切な人材であり、十分な指導や教育が行われている。日常の生活から学ぶ職業技能としての清掃活動は特別支援学校の小学部から、中学部、高等部と徐々に広がりつつある。清掃をすることで「きちんとやること」を理解できるようになり、普段の生活にも役立つ教育になると思われるからだ。ビル・メンテナンスに興味を持ち、しっかりとした知識を身につけた人材が育つことを期待する。

最後に、ビル・メンテナンスのように自社の設備ではなく、他社のビルや設備が作業現場となるところでは、他事業所の協力が必要である。現場となる他事業所には、親生ビルサービスのように障害者を受け入れている事業所に対する理解をお願いしたい。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。