貴重な戦力である障がい者職員とともに、

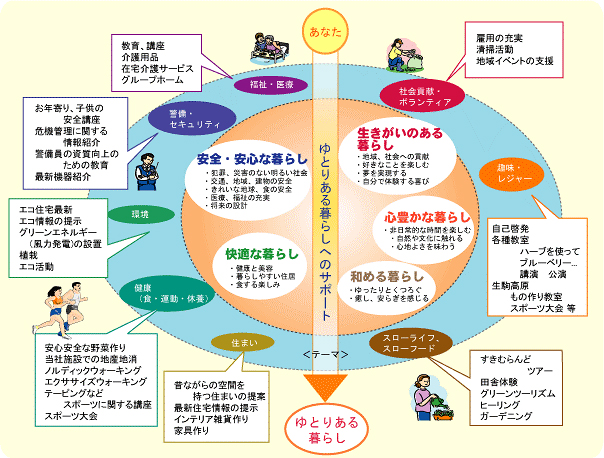

企業信念「ゆとりある暮らしへのサポート」を実現し、社会に貢献する!

- 事業所名

- 株式会社NPK

- 所在地

- 宮崎県宮崎市

- 事業内容

- 警備事業、指定管理者事業、介護事業、リスク対策・BCPサポート、農業生産法人、不動産管理

- 従業員数

- 467名

- うち障害者数

- 12名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 12 交通警備業務 内部障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次

事業所外観 |

1. 事業所の概要、障がい者雇用の経緯

(1)事業所の概要

当社の事業は、「安全・安心な暮らし」をサポートする警備事業を核として、指定管理者事業、介護事業、BCP(事業継続計画)及び企業のリスク対策のサポート事業、さらには農業生産法人の設立へと広がっている。社是「企業は人なり・営業は汗なり、サービスは心なり」をモットーに、経営理念の「安心安全の徹底提案」と「多様なニーズに応える取組み」により、「ゆとりある暮らしへのサポート」の実現に向け、「お客様宣言」を行動指針に、労使一体となって取り組んでいる。そして、この事業の広がりが、秋から春に集中する警備業の繁忙期外の時期を含む年間を通した営業基盤の安定化を生み、障がい者や高年齢者の雇用の拡充にもつながっている。

ゆとりある暮らしへのサポート |

----- お客様宣言 ----

| 一、 | 私たちは、お客様との出会いを大切にし、心からの笑顔でお応えします。 |

| 一、 | 私たちは、お客様の声に耳を傾け、日々改善に取り組み、満足していただけるサービスを提供いたします。 |

| 一、 | 私たちは、常に自己研鑽に努め、ひとり一人の「強み」を活かし、質の高いサービスを目指します。 |

| 一、 | 私たちは、地域の企業や団体と連携して、お客様や社会の多様なニーズにお応えいたします。 |

| 一、 | 私たちは、安心安全を基盤とし、お客様の「ゆとりある暮らしへのサポート」を使命として、地域社会の発展に貢献します。 |

警備業務を核とした総合サービス業である当社の業務内容は幅広い。その中で、障がい者雇用に積極的に取り組み、大いに戦力となっている警備業務は交通誘導・機械警備・施設警備・イベント警備・現金輸送である。現在、宮崎市内にある本社以外に宮崎営業所ほか6カ所の営業所があり、各営業所単位で警備職員の募集や採用を実施している。警備職員は管轄の営業所に出社後、全体朝礼、班ミーティングを通じて、所定の警備の現場に向かい、交通誘導、イベント警備等の警備業務を担っている。

(2)障がい者雇用の経緯

当社が所在する宮崎県の労働力人口は、平成22(2010)年の国勢調査で減少を続けている。平成22(2010)年度での宮崎県の労働力人口(就業者及び完全失業者)は571,292人で、前回調査の平成17(2005)年に比べ17,561人(3.0%)減少している。

男女別にみると、男性は312,092人、女性は259,200人で、平成17(2005)年に比べ男性が11,310人(3.5%)減、女性が6,251人(2.4%)減となっている。一方、宮崎県の労働力率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は60.0%で、平成17(2005)年に比べ0.8ポイントの低下となっており、また、全国平均の61.2%よりも低い。

そのため、在籍する障がい者や高年齢職員は重要な人材で、戦力となっている。

また、安心・安全な環境を求める社会的なニーズの高まり、景気回復や国土強靭化計画に向けた方針等があり、安心・安全のため警備を求める市場ニーズは高まっている。

当社には社訓、経営理念、お客様宣言を支えるコンプライアンス精神の下、障がいのない者も障がいのある者も分け隔てなく、個性や力を発揮できる「人本主義」の経営風土がある。

その結果、現在、身体障がい者12名を雇用し、雇用率は平成25(2013)年6月1日現在4.42%となっているが、そもそも、障がいのない者や障がいのある者という区別をしていない。心のバリアフリーが全社に浸透しているのだ。

2. 障がいのある職員の業務と取組の紹介

(1)障がいのある職員に配慮した環境改善と体制の整備

- システムとしての教育制度の充実化

当社では、社是である「企業は人なり・営業は汗なり、サービスは心なり」を浸透すべく、警備業法に決められたルールの遵守や一人ひとりの仕事の品質向上に努めてきたが、それに加えて、教育制度がさらに体系化、充実化された。障がいのない者や障がい者の区別なく、やる気さえあれば技術習得やスキルアップの機会に恵まれるようになった。

教育制度には新任教育、現任教育、スキルアップ教育(接遇マナー、各種研修会等)等がある。その中で、主軸とする「交通警備」「施設警備」「雑踏警備」の各業務に直接関わる資格をはじめ、防火管理者や救命技能認定(普通・上級)のほか、警備対象エリア内で災害や事故などが万一発生した場合に活きてくる資格の取得も推進している。今後あらたに誕生していくものも含め、現状では自社雇用の警備職員全体で有資格者数の比率を3割以上に高める目標を掲げられており、障がいの有無を問わず、レベルアップの意欲があれば、全職員に同じ機会が与えられている。

- 方針の徹底やきめ細かな職場内教育を目的とした班長制度の導入

班長制度は警備職員の教育効果を高めるために平成25(2013)年10月より導入された。この制度の導入により、警備職員に対する会社方針の理解の徹底や現場でのチームワークをこれまでのレベルから大きくアップさせることなど、確実に成果を上げることができた。班長制度のシステムは、各営業所の全職員を5名から9名ほどの班に分け、各班に班長を配置し、それぞれの班長が各班員のまとめや教育指導をしていく制度である。

班長制度の目的としては以下の4つが挙げられる。

- ①交通警備員の賃金アップで収入の向上

- ②交通警備員の社会保険加入100%を目指す

- ③交通警備員の資質及びレベルアップで、他の警備会社との差別化を図る

- ④警備事業本部並びに各営業所の組織力のアップと連携体制強化

この班長に抜擢されるのは、「やる気」があり、「責任感」があり、「技術力」があり、「将来性」を秘めていて、会社に「協力的」な資質を持つ人材。逆にこの条件に当てはまれば誰でも班長になることができる。班長は、班員の身なりや体調のチェックや声かけ、車両管理、所長への連絡等を行う。

班長には班長手当が支給され、一定期間毎に、班長の入れ替えを行い、警備職員全員のレベルアップにつながるようにしている。

この班長制度について、執行役員の茂山宏美氏は言う。

「班長制度での班長は毎日、やることが多いので大変です。障がいのある職員の中にも班長がいますが、障がいをお持ちであることさえわからないぐらいです。お客様への徹底したサービスのために、各班長は使命感に燃え、奮闘しています。」

(2)障がいのある職員の業務と取組みの紹介

- 貴重な障がいのある職員を戦力化するための取組み

当社では全社で人づくりを推進することはもとより、現場中心主義で多様な対応を進めてきた。相互理解を含めたコミュニケーションがさらに良くなり、働き易い職場を作るために、班長制度や朝礼でのコニュニケーションと個別面談に力を入れてきた。

- ①障がいのある職員の勤務する警備現場の割付への配慮

交通警備の現場は多種多様で、勤務時の危険度も異なる。そのため、営業所長自身が、勤務場所の現場割付けを行う際に、身体障がいの状態を把握し、必ず、当人に了解を得るようにしている。もちろん、警備業務を発注頂くお客様との調整も可能な限り行っている。

- ②障がいのある職員に対する組織の長からの配慮

所長サイドは前項で述べた勤務場所の現場割付け後も、きめ細かい配慮とフォローを行っている。例えば、障がいのない者、障がいのある者を問わず警備職員自体の年齢が60歳を超えることが普通になっている。そうすると、所長クラスからすれば、人生の先輩が組織上の部下として現場を守っていることになる。そういう警備職員には敬語で指示や連絡をするようにしているという。また、当社には各エリア・営業所に報奨金を分配する制度があり、それを所長の裁量で、現場見回りの際の飲料等の差入れ費用に充当し、職員から感謝されているのだ。

- ③班長会議を通じたきめ細かいコミュニケーションと仲間意識の醸成

営業所では朝礼の後、班長を中心に朝ミーティングをやり、班長は班員の体調や顔色、服装を確認する。そして勤務現場の内容や状況を情報共有し、その他コミュニケーションを充実させている。この班長制度が定着化していくにつれ、これまで自宅に直帰していた職員が営業所に帰社するようになり、仕事とは別に、職員同志のコミュニケーション(簡単に言えば、雑談)を楽しむようになっているという。

班長ミーティング風景

班長ミーティング風景 - ①障がいのある職員の勤務する警備現場の割付への配慮

- 障がいのある職員毎の業務と取組み

当社の基幹営業所の一つ宮崎営業所には、3名の障がいのある職員が所属(平成26(2014)年4月現在)。いずれも、交通警備やイベント警備を行う警備職員である。

<Aさん、60歳代後半>

Aさんは、30年近い実務経験があり、片手が不自由ながらそれを感じさせない仕事ぶりで、お客様からの信頼も厚い隊員だ。

Aさんによる交通警備業務

Aさんによる交通警備業務<Bさん、60歳代前半>

Bさんは、班長制度の班長に抜擢。現在、片足不自由ながら、班を切り盛りしつつ、警備業務で活躍している。

Bさんによる交通警備業務

Bさんによる交通警備業務

<Cさん、20歳代後半>

Cさんは若いながら、積極的に仕事を覚えていこうという姿勢が伝わってくる。

交通誘導2級の資格も取得し、来年には別の資格取得を目標にしたいとはりきっている。

Cさんによる交通警備業務

Cさんによる交通警備業務最後に、Dさんは20数年の永年勤続ののち、惜しまれつつ円満に退職した。

- ここで、宮崎営業所所長の芝真悟氏は、障がいのある職員を受け入れる体制や「班長制度」やAさん、Bさん、Cさんの活躍について、次のように語っている。

《宮崎営業所長芝真悟氏の談》

「基本的に、障がいをお持ちかどうかで気を遣ったことはないですね。NPKでは障がいのある方や高年齢の方(あるいは両方の方)が活躍されていて、必要不可欠の存在です。おまけに、宮崎営業所は、隊員が非常に仲良く、協力的な人が多いです。班長制度を導入してから、各班長が声かけを積極的に行い、話し合いをし、服装のチェック、営業所の掃除などを協力してやっています。今まで、直行直帰が多かった隊員も営業所に顔を出すようになり、また、班長制度が浸透し始めてからは、皆丸くなったなと感じます。

Aさんは30年近い実務経験があり、片手が不自由ながらそれを感じさせない仕事ぶりで、お客様からの信頼も厚い隊員です。

Bさんは、私が宮崎営業所に着任する前からのベテラン隊員で、障がいを持っていることさえわからないほどです。人柄が良いせいか人望もあり、班長になって、まったく違和感なく、班員をまとめてくれています。また、私の営業所も年長者ばかりの営業所ですので、丁寧語で指示や連絡をしていくのですが、特に、Bさんは、年下の私に対して、班長の組織役割をモデル的に担って頂いています。

Cさんは、若いながら、積極的に仕事を覚えていこうという姿勢が伝わってきます。交通誘導2級の資格も取得し、来年には別の資格取得を目標にしたいとはりきっています。

これから、宮崎営業所は実働隊員数100名を目指して、取り組んでいますので、退職者が出ない居心地の良い営業所にしていくために、各班長の協力のもと、私も頑張りたいと思います。」

宮崎営業所長 芝真悟氏

宮崎営業所長 芝真悟氏

3. 障がいのある職員との共生と協働、今後の展望

事業の存続かつ社会貢献、従業員の雇用維持のために、警備事業、指定管理者事業、介護事業、農業生産事業に取り組んでおり、それが今後、周年にわたり安定した事業基盤となってくる。そのためにも障がい者雇用や高年齢者雇用は重要である。

警備スタッフの平均年齢は52歳と高めだが、健康でやる気もあり、資格や経験が豊富で、お客様とのコミュニケーション能力も高い。また、年齢構成の幅の広さは、サービスを提供していく上で、組織のバランスに安定感を生んでいる。

当社の「『ゆとりある暮らし』へのサポート」という経営方針は、一人ひとりの他者に対する心のバリアフリーをもたらしている。

従業員の給与処理やハローワークでの雇用手続き等を行う総務本部課長の河原美恵子氏は、「当社では、身体に障がいのある方に限られますが、積極的な応募を歓迎しています。今後も採用枠をもっと広げていきたいので、ぜひご紹介よろしくお願いします」と前向きである。

障がい者を障がい者として考えるのではなく、個性・性格・育ち等の違いとして接することでお互いに支え合う共生社会が実現でき、ともに目的に向かって働くことで協働社会が完成するのではないだろうか。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。