チャレンジ ~障害者と共に~

- 事業所名

- 株式会社みちのく銀行

- 所在地

- 青森県青森市

- 事業内容

- 銀行業

- 従業員数

- 2,269人

- うち障害者数

- 33名(内重度13名)

障害 人数 従事業務 視覚障害 2 マッサージ・電話交換手 聴覚・言語障害 6 オペレーター、事務、施設管理 肢体不自由 4 事務 内部障害 8 事務 知的障害 4 清掃作業・簡易事務補助 精神障害 7 事務、清掃作業・簡易事務補助 発達障害 1 清掃作業・簡易事務補助 高次脳機能障害 1 清掃作業・簡易事務補助 難病等その他の障害 - 目次

本店営業部外観 |  研修会館 |

1. 事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

昭和51(1976)年、青和銀行と弘前相互銀行が合併、みちのく銀行に改称し、本店営業部を含め県内外に100店舗(平成26(2014)年10月1日現在)を有し、営業を展開している。主な業務内容は預金業務、貸出業務、有価証券売買業務・投資業務、為替業務などである。

当行は、「家庭の銀行」を標榜するとともに、「地域の一員として存在感のある金融サービス業を目指し、お客さまと地域社会の幸福と発展のためにつくします」を企業理念としている。

(2)障害者雇用の経緯

これまでの当行における障害者雇用は、障害のある行員の退職動向を踏まえながら、ハローワーク主催の障害者就職説明会・面接会へ参加し、身体障害者を中心に採用を行うことで法定雇用障害者数を上回ることができていた。

ところが、短時間労働者の法定雇用率への算入や法定雇用率の引上げといった法改正、また重度障害者の退職や子会社の吸収合併に伴う従業員数の増加が重なり、徐々に法定雇用率以上の雇用障害者数を維持することが困難になってきた。

そのような状況を改善すべく、ハローワークへの求人票の提出を行うなど、障害者の募集・採用に注力したが、雇用経験のない精神障害者や知的障害者といった応募者が増加傾向にあったため、当行の雇用管理体制面では採用が困難な状況になった。

以上のような状況を今後の障害者雇用の課題として捉え、体制の抜本的な見直しにより、精神障害者や知的障害者の採用を目標に新たな障害者雇用管理体制を構築・実践していくこととなった。

| (具体的な課題) | (ア)障害者の特性を勘案した職務の創出が図られていない。 (イ)障害者に対する理解不足と障害者に直接関わる職員の負担増加。 (ウ)就業管理、生活支援の体制が確立されていない。 |

2. 障害者雇用管理体制の構築とその具体的取り組み・成果

(1)障害者雇用管理体制の構築

障害者雇用管理体制の構築にあたっては、障害者の勤務状況や就業支援状況に関する情報の収集から始めるため、青森障害者職業センターや青森高齢・障害者雇用支援センター、青森県等が主催するワークショップや視察交流会、見学会等への参加を積極的に行った。

その収集した情報等をもとに、平成26(2014)年4月に障害者雇用管理体制を構築、運用を開始し、平成26(2014)年10月1日現在では、法定雇用障害者過不足数は+3.5人に至っている。

(2)具体的な取組内容

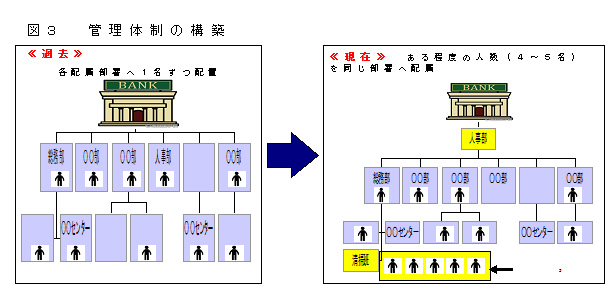

ア.管理体制の構築(分散から統合)

(ア)取組の内容

これまで障害者の労務管理は所属部署に委ねていたため、部署ごとに労務管理方法が異なったり、フォロー体制が確立されておらず、退職に至るケースもあった。また、前述の対応が、部署の管理者や周囲の同僚への負担増加に繋がっていった。その状況を改善すべく、以下のとおり、新たな管理体制を構築した。

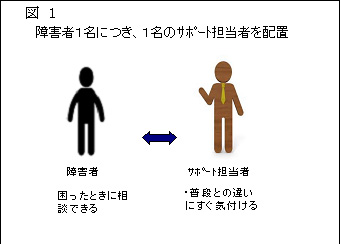

○サポート担当者の配置

全ての障害者個人ごとに、サポート担当者(直接的に障害者の就労支援を行う担当者)を配置し、適応状況を把握できるようにした(図1)。

|

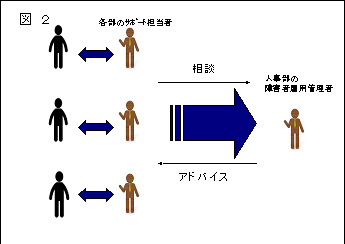

○人事部体制の強化

人事部が全障害者ならびにサポート担当者を管理する体制とした。その管理者については、障害者の就労支援に携わった経験(ジョブコーチ)のある者を採用して配置した。

その上で、人事部の管理者はサポート担当者からの相談事項に対し、都度障害者との接し方のポイントをアドバイスし、障害者やサポート担当者との信頼関係が形成されるようにした(図2)。

|

○障害者を中心とした清掃作業班の立ち上げ

障害者を中心とした清掃作業班の立ち上げを行った(図3)。具体的な取り組み等の詳細については、後段3を参照。

|

(イ)取組の効果

人事部とサポート担当者との連携が図られ、心身の不調や障害者の状況の変化に対して、早期に対応できるようになった。そのことは、障害者の就労環境はもちろん、サポート担当者等、周囲の職員の負担軽減に繋がり、徐々にではあるが環境が改善されつつある。また、障害者を中心とした部署の立ち上げで、雇用管理のしやすさにも繋がっている。

イ.各支援機関との連携強化

(ア)取組の内容

普段の生活環境が障害の有無に関わらず就労に影響を与えることがあるが、障害者雇用の安定にあたっては、特に生活環境の安定が重要であると感じたところである。

就労面については当行での指導、支援を十分に行う環境を整備したが、その基礎となる生活環境については、当行のみでの対応には限界があることから、地区の障害者就業・生活支援センターと、就労・生活支援を目的とした連携を強化した。そのひとつとして、採用に至った場合は地区の障害者就業・生活支援センターの登録を促し、当行のみでは対応しきれない生活面でのサポート、家族との連絡調整、関係作りなど、多方面からのサポートをできるようにした。

また、障害者職業センターには、雇用している障害者の対応方法等について相談できる体制を強化している。

(イ)取組の効果

就労支援はもちろんのこと生活面での支援を併せて行ってもらうことから、障害者自身の相談先が多様になり、また当行のサポート担当者の相談対応方法に幅が出るなどの効果があった。さらに、就労中の体調不良等の原因となる情報を支援機関と共有することで、早期解決に向けての対応ができ、雇用している障害者や周囲の職員の安心感へ繋がっている。

ウ.実習制度の利用

(ア)取組の内容

求人票の内容を見て応募した障害者が、実際の仕事と思っていた仕事が異なることによるモチベーション低下や退職に至るケース、また職場の雰囲気がわからないことに対する不安、一方の受け入れ側においては障害者が突然同僚になることで接し方がわからないことによる戸惑いや負担感が発生していたと思われる。

このため、求人票と実際の仕事内容とのズレをなくすことを目的とし、実習制度の利用を開始した。

(イ)取組の効果

○障害者は実際の職場の雰囲気や仕事のイメージを具体的に把握することができ、求人票の仕事内容とのズレを軽減することができた。

○既に雇用している障害者も実習生に仕事を教えることで障害者雇用への理解の促進と、自分自身の職業意識の向上を図ることに繋がっている。

○当行の職員と障害者とが接する機会が増えるため、現場職員の意識向上・理解促進が図られるとともに、指導、支援への対応の工夫等を学ぶことができる。

○障害者が仕事を理解しやすいように、ポイントを絞って指導するという視点が必要になるため、普段の業務手順を見直すことで効率化が見込まれたり、コミュニケーションスキルが向上することに繋がる。

○実習対象者の適性の見極めや、実際の働きぶりを事前に把握でき、採用に至った場合の職務のマッチングを行える。

○応募者に対しての実習だけではなく、特別支援学校の職場体験実習や青森県で実施している委託訓練も行っており、障害者と接する機会が必然的に増えることから、障害者に対する理解が深まり、また障害者の適性を事前に把握できるため、採用後の職務のミスマッチによる不満にも繋がりにくくなっている。さらに特別支援学校や支援機関との情報交換を通じて、企業が望む人材育成に繋がることを期待している。

エ.サポート担当者の育成

(ア)取組の内容

サポート担当者に対して、障害特性や雇用管理に関する研修会や他企業の見学会等への参加を促すことのほか、人事部の管理者による定期的な面談を実施し、日頃の困りごとや接し方に関するアドバイスを行っている。

また、関係機関で行っているジョブコーチ支援やメンタルヘルス不調者に対するリワーク支援を利用し、雇用管理やサポート方法についての助言を受けることで、障害者に対する知識や理解を深める働きかけを行ってもらった。

(イ)取組の効果

障害者に対する理解が膨らみ、サポート担当者としての意識(障害者が働きやすい環境作りを自ら考える)の変化を感じている。

3. 清掃作業班での取り組み

(1)清掃作業班の業務内容(職務の抽出、創出)

障害者雇用における具体的な取組みにおいて紹介した障害者を中心とした清掃作業班の作業としては、研修会館の清掃を取り入れた。これに関しては、これまで同様、清掃業者への委託を継続しながら、清掃業者の清掃委託範囲外の細部にわたる清掃を行っている(写真1、写真1-2)。

また、清掃業務の他に研修開催時の会場設営や庶務的業務(書類の仕分けや整理等の作業)も担当業務とした。

さらに、制服に関する業務の一部である、退職や定期更新による回収済み制服の分別・廃棄を担当業務とすることで、職務創出につながっている。

写真1:清掃業務の様子 |  写真1-2:清掃業務の様子 |

(2)職場での工夫、配慮

ア.構造化

作業ボード(写真2)を活用することで、視覚的に作業内容を把握できるようにした。作業ボードには当日及び翌日の作業スケジュールを記載しているが、これにより、作業の見通しがもて、自主的に仕事を行うことができるようになった。

なかには、サポート担当者からの関与がなければ次の作業に移行できない障害者もいたが、作業ボードを確認することにより、他の障害者の清掃場所や作業内容も把握し、相互に協力や相談をしながら作業を行うなど、協調性が身についてきた。

写真2:作業ボードの活用 |

イ.視覚化

書かれたものは音声の情報よりも具体化でき、加えて記憶の維持を助けることから、作業手順書を作成した。これにより、具体的な作業手順を知ることができ、整理して理解できるようになった。また、記憶を不得手とする障害者に対しても、作業手順書により自分自身で確認することが可能となった(写真3)。

写真3:作業手順書の作成 |

ウ.意欲維持

意欲維持のため、週の初めに一週間の目標を設定し(写真4)、週末にそれに対する結果をフィードバックしている。その中では、良かった点や悪かった点を踏まえて、翌週の仕事に活かせるように働きかけを行っている。

また、作業開始前の朝礼にて一日のスケジュールを確認し、作業終了後の終礼にて作業日誌の提出や各自の反省点やそれに対する改善策の検討を行っている(写真5)。

それにより、相互に意見を出し合ったり、周囲の意見に耳を傾けられるようになり、意欲を持って仕事を行える環境となっている。

写真4:一週間の目標の設定 |  写真5:朝礼や終礼の様子 |

エ.協調性

作業の組み立ては基本的に障害者同士で検討することとしている。皆で検討することで同僚の作業を把握し、自分の作業が終了した時には応援を行えるなど、作業全体を知ることができるように働きかけている。その効果もあり、それぞれの苦手を共有し、得手不得手を補い、サポート・応援する体制が出来上がりつつある。

オ.自主性

障害者が積極的に仕事に取り組むことができる様な対応を心がけている。具体的には、目配り、気配り、思いやりの姿勢を持ち、作業で修正が必要な時などに、障害者が自主性を持って取り組めるような働きかけをしている。それは、押し付けや一方的な指示、命令ではなく、I(アイ、私)メッセージ(私を主語にして自分の気持ちや考えを表現する)で伝えるようにし、サポート担当者はアドバイスをするような立ち位置を保つようにしている。

(3)職場で重要視しているポイント

ア.基本的なマナー

(ア)お客様、上司、同僚に関わらず、自分から積極的に挨拶ができること。

(イ)髪、爪、服装など、清潔感のある身だしなみを保つこと。

(ウ)体調管理、予定管理ができていて、出勤時間の変更等について自分から申し出ができること。

イ.他人と力を合わせて助け合う力

(ア)周囲の意見を聞くことが出来る(協調性)。

(イ)自分の意見を言うことができる(自主性)。

(ウ)自分の仕事が終わったら、周囲の職員の応援をすることができる(思いやり)。

ウ.素直さ

(ア)サポート担当者や同僚から指摘または指導されたことを素直に聞くことができる。

(イ)サポート担当者、同僚、お客様等に関わらず、明るく接することができる。

上記のポイントを全て満たしている障害者はいないが、ひとつでもポイントに近づけるような働きかけを行い、その中で就労環境や考え方、方針を整えながら、清掃作業班の業務は開始されている。

4. まとめと今後の展望、課題

雇用管理体制の再構築、障害者による清掃作業班の立ち上げを行ったことによって、障害者への個別対応が進み、雇用管理体制の構築前に比べ、雇用が安定しつつある。

さらに、障害者以外の職員が障害者と直接的に関わり合う機会が増え、障害者雇用に対する周知、理解が進みつつある。

この状況を障害者雇用管理体制の構築の第一ステージと位置付け、今後は、清掃業務の範囲の拡大や、簡易事務作業等の更なる職務の拡大を図り、障害者の雇用安定・定着を第二ステージとしていくことを検討している。

その促進にあたっては、障害者法定雇用率の達成を単なる義務と捉えないこと、換言すれば、障害者は目立たずに、問題を起こさず、働き続けてもらえればそれで良いと考えることを全職員の思いから一掃し、様々な挑戦を繰り返しながら、障害者・当行ともに成長できる環境作りにチャレンジをしていきたい。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。