発達障害者雇用事例報告‘ちょっとした配慮と仕組みで定着活動’

- 事業所名

- 日本プラスト株式会社 伊勢崎工場

- 所在地

- 群馬県伊勢崎市

- 事業内容

- 輸送用機械器具製造業

- 従業員数

- 167名(伊勢崎工場)

- うち障害者数

- 3名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 2 容器と梱包資材整理 精神障害 発達障害 1 部品の受入れと入出庫業務 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次

事業所外観 |

1. 事業所の概要

- (1)社名:日本プラスト株式会社

- (2)設立:昭和23(1948)年10月設立(伊勢崎工場は昭和44(1969)年9月開設)

- (3)本社:静岡県富士宮市

伊勢崎工場:群馬県伊勢崎市 - (4)資本金:32億606万円

- (5)国内事業所:群馬県伊勢崎市 静岡県富士宮市 福岡県築上郡

- (6)海外拠点:アメリカ メキシコ 中国 タイ インドネシア

- (7)事業概要:自動車用内外装樹脂部品及び安全部品の製造

- (8)伊勢崎工場の製造品目(主に内外装樹脂製品とハンドル・エアバッグを製造)

- ア インスト部品・・・コンソールボックス グローブボックスなど

- イ 車体部品・・・カバーカウルトップ インナーフェンダー エアスポイラーなど

- ウ 空調部品・・・アウトレット グリルデフ ダクトインストなど

- エ トリム部品・・・ピラーガーニッシュ キッキングプレートなど

- オ 安全部品・・・ステアリング アシストエアバッグなど

- (9)伊勢崎工場の製造工程

射出成形機により製造された製品を組立し完成品にして自動車メーカーに納入している。

原料・部品 ⇒ 成形工程 ⇒ 組立・塗装工程 ⇒ 出荷

2. 障害者雇用の考え方と経緯等

(1)障害者雇用の考え方

- ア 日本プラスト株式会社本社総務部人事課と各事業所が連携し、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)の主旨を理解するとともに法令の遵守を目指す。

- イ 「常に誇り得る商品を作り、顧客に奉仕し、社会に寄与する」という経営理念の下、グローバルビジネスを展開しお客様と社会からの信頼を築いてきた。各自が主体性を持って自立した行動をとるための行動指針を明文化した「わたしたちの行動指針」を共有することにより、経営理念の実現を目指している。

(NCG:日本プラスト コーポレート ガバナンス)

≪コンプライアンス≫

日本プラストは遵法精神の高い企業であるために、社会の一員として法律を誠実に遵守する。

≪社会貢献≫

日本プラストは企業市民として地域や社会に根ざした企業であるために、心身に障害のある方への支援を行う。 - ウ 伊勢崎工場の対応

企業の中心窓口として障害者の募集・採用を行い、『障害者の雇用継続』を第一としている。

(2)障害者雇用の経緯

伊勢崎工場では、工場の開設以来障害者雇用は身体障害者のみであった。

平成17(2005)年~平成18(2006)年度から知的障害者と精神障害者の雇用を行った。障害の区分による採用はしておらず、業務内容に対する本人の適性と能力を持った方を採用していた。発達障害者は平成24(2012)年からの雇用となっている。

(3)障害者の職場配置と従事業務

* 伊勢崎工場は7つの部署に分かれており、知的障害者は2名とも第一製造課に、発達障害者は生産課に配属されている。

【伊勢崎工場人員表】

| 人 員 | 障害者人員 | 障害種類 | |

| 第一製造課 | 60 | 2 | 知的障害者 |

| 第二製造課 | 45 | 0 | |

| 安全部品製造課 | 16 | 0 | |

| 技術課 | 18 | 0 | |

| 検査課 | 9 | 0 | |

| 生産課 | 12 | 1 | 発達障害者 |

| 総務MCR推進課 | 7 | 0 | |

| 合 計 | 167 | 3 |

(4)発達障害者の従事業務

生産課に配属される発達障害者の従事業務は次のとおりである。

就業場所写真(生産課部品倉庫)

|

≪部品の受入れと入出庫業務≫

- (ア)購入部品メーカーから納入される部品を検収し、納品書と購入品受領書を作成する。

- (イ)納品書と購入品受領書は部品メーカー別に仕分けをし、引取りBOXに入れて返送する。

- (ウ)納入された部品に入出庫データの基になるバーコードを貼付する。

等、部品購入に関する一連の入出庫業務を行っている。

3. 取組の内容

* 仕事の遂行や活動を始めるとき、物事の起承転結を考えないと躓くことが多い。

ビジネスツールを活用し、アタマの中の整理と記録に残すことを念頭において活動に取り組み、常に次にやるべきことを明確にしておいた。また、取組の活動はいわゆる【PDCA】ではなく【CAP Do】の方式で実行した。この方式が活動の実態に即した内容だと考えている。

(1)組織としてのCheck

まずは組織(日本プラスト)としてのCheckを行った。

| 日本プラストが準備する事 |

| 1.仕事の量を確保すること。 |

| 2.フォロー体制を構築すること。 |

| 3.マニュアル整備を確認すること。 |

* この内容をチェックすることで、受入れ部署の準備状況も判る。

(2)指導担当者としてのCheck

次に個人(障害者指導担当者)としてのCheckを行った。

| 目的目標等を明確にすること | |

| 目 的 | 発達障害者の雇用 |

| 目 標 | 雇用の継続(定着) |

| 手 段 | 群馬障害者職業センターの支援プラン |

| 方 法 | 事業主支援 職業準備支援 ジョブコーチ支援 |

| 手 順 | 相談 ⇒ 支援 ⇒ フォロー |

| 5W1Hで整理すると・・・ | |

| WHY | 法定雇用率の遵守 |

| WHEN | 平成24(2012)年2月から |

| WHERE | 生産課 |

| WHO | 障害者指導担当者 |

| WHAT | 発達障害者の雇用 |

| HOW | 支援プログラムを活用 |

* 上記の内容をまとめ記録に残すことにより、自分自身の進捗状況が判る。

(3)Actionの実行

日本プラストが準備することの内容チェックを行った後はアクションの実行となる。

群馬障害者職業センターに募集・採用についての相談を行った。

| 群馬障害者職業センターへの相談内容 |

| 1.障害者雇用の意志を伝達 |

| 2.業務内容の説明 |

| 3.採用者数 |

(4)大日程Planの作成

* 支援プログラムの活用

就職希望者の選定 ⇒ 職場実習 ⇒ 反省会実施 ⇒ 就職 ⇒ 職場定着活動

併せて職場環境整備事項の作成に入る。

(5)4つの職場環境整備Planを作成

以下の4点についてのPlanを纏め、受入れ部署に展開を行った。

- (ア)職場の安全(安全教育)

- (イ)教育訓練(作業手順書)

- (ウ)職場環境の改善(大ロット作業)

- (エ)人間関係(変化点管理)

ア 職場の安全(安全教育)

安全教育については社内規程によりマニュアル化されている。

ここでは教育を行った内容の効果を確認することが重要となる。

受入れ教育 ⇒ 職場内安全教育 ⇒ 月次安全衛生教育 ⇒ 年間安全衛生教育

| 教育の種類 | 教育の内容 |

| 受入れ教育 | 採用時に行う教育(安全を含む) |

| 職場内安全教育 | 配属先での安全教育 |

| 月次安全衛生教育 | 安全衛生委員会や総務課から展開された内容の教育 |

| 年間安全衛生教育 | 年間教育として計画された教育(消防訓練など) |

イ 教育訓練(作業手順書)

作業手順書についても日常管理項目としてマニュアル化されている。

生産課内にある『部品の受け入れと入出庫業務』に関する作業マニュアルについて、採用後の教育時に使用できるよう準備状況を確認する。

ウ 職場環境の改善(大ロット作業)

大ロット作業

|

部品の受入れと入出庫業務については、取り扱う取引先と部品数が多い。

職場環境に馴染んでもらい戦力となってもらうには、『大ロット作業』を担当してもらうことがWin-Winの関係を構築できると考えた。(生産課との打合せによる。)

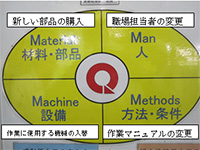

エ 人間関係(変化点管理)

変化点管理

|

モノ造りにおいて“変化点管理”は急所であり、不良品撲滅のツールである。

職場環境整備における人間関係=コミュニケーションを“変化点管理”として捉えている。

『障害者の雇用継続』を第一に考える上においては、4Mと呼ばれる管理項目の一つひとつを実行するだけでなく、確実に実行の確認をすることが最も重要である。

『障害者の雇用継続』を達成できないことは、モノ造りにおける『不良品』の流出と考えており、“変化点管理”を雇用継続のためのツールとしている。

(6)実際にDo(Planの実行)

大日程Planを基に4つの職場環境整備Planを実行しつつ、下記の職場準備支援(職場実習)とジョブコーチ支援を行い、雇用後の職場定着活動に繋げることができた。

- ア 職業準備支援(職場実習)

職場実習については平成24(2012)年2月6日から2月10日の間に行った。

実際の職場でジョブコーチと共に携わって貰い、業務内容の確認や実労働時間の体験を行った。職場実習を通して本人の希望に合致するか、適性や能力に適合するかどうかを判断してもらった。

職場実習の後には反省会が実施された。実習者に対し効果的なアドバイスをしていると思われる。一例として『メモを取る習慣をつける』ことが挙げられ、実際に就職後もうまく活用している。 - イ ジョブコーチ支援

ジョブコーチ支援は『雇用前支援』と『雇用後支援』がある。

『雇用前支援』では業務の不明な点を無くすよう、実習者と一緒になって業務内容の把握と仕事量の確認を行い不安の解消を図ってくれている。

『雇用後支援』においても日本プラスト従業員と共に職場定着活動を行ってくれる。

障害者と会社の間の潤滑油となり、コミュニケーションが必要な場所での一押しや、職場内での支援を要請するなど、職場に解け込みやすくなるよう配慮を行ってくれ大変お世話になった。 - ウ 職場定着活動

≪受入れ部署≫

受入れを行った部署(生産課)では4つの職場環境整備Planに基づき、各々の事項について『大ロット作業』『変化点管理』『安全教育』『作業手順書』を実行した。実際には、生産課の受入れ担当者が、実習者がジョブコーチ支援を受けながら行う職場実習時から徐々に就業上の配慮ポイントを掴んでいった。

『大ロット作業』は新入社員への一般的な配慮ではあるが、結果的に発達障害者のウィークポイントを解消する配慮であった。

職場実習時に掴んだ配慮ポイントのもう一つは、『一度に複数の指示を出さないこと』だった。業務の指示を出すときに、ムダな動きをさせないようにという配慮から、どうしても一度に複数の指示を出してしまう。実際に、一度に複数の口頭指示を出してしまい、後からそのウィークポイントに気が付き配慮ポイントとして認識をした。≪窓口部署(総務課)≫

【確認行為】

職場定着活動において、工場の受入れ窓口(総務課)としての重要な役割がある。それは、4Mと呼ばれる変化点管理項目の確認を行うことである。

昨年においては実際、職場担当者の変更という変化点があった。発達障害者として認識されているか、発達障害者雇用における配慮ポイントの部分がうまく伝達されているかを確認した。

【ルールの遵守】

工場での生産活動を行う中では、ルールを守ることを要求される。伊勢崎工場では大きく分けて7項目に分類し、従業員全員に教育を行っている。○7つの遵守事項

- (ア)安全ルール

- (イ)品質ルール(TS16949)

- (ウ)作業標準

- (エ)環境ルール(ISO14001)

- (オ)就業規則

- (カ)交通ルール

- (キ)モラルと常識、エチケット

≪日本プラスト伊勢崎工場≫

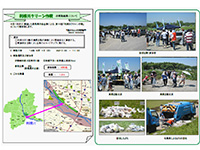

障害者雇用における職場定着活動を進める上で、従業員に対する社会貢献活動への理解を深めることは重要である。日本プラストもNCGでの教育を通して法令遵守と社会貢献活動を推進し、利他的に生きることの勧めを説いている。

【社会貢献活動事例】- ■ 利根川クリーン作戦

- ■ 手足の不自由な子どもたちを守り育む運動

- ■ 地域社会への貢献

- ■ ボランティア活動への参加

- ■ 選挙権の行使など

≪参考写真≫

利根川クリーン作戦 参加人員 90人/167人 53.9% |

≪参考写真≫

手足の不自由な子どもを守り育む運動 協力人員 53人/167人 31.7% |

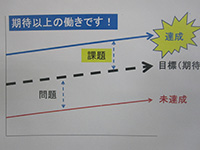

4. 取組の効果と今後の課題

(1)取組の効果

取組の効果

|

| BEFORE | AFTER |

| ■ 周りの空気を読み取ることが出来ない | □ ルールを守る |

| ■ コミュニケーションがとれない | □ 挨拶がしっかりとできる |

| ■ 人間関係を構築することができない | □ 与えられた仕事はミスなくこなす |

| □ 仕事以外のものにも向上心を持つ | |

| * 発達障害者特有の特徴は見受けられる |

* 事前情報はどうしてもマイナス情報が多いため、受入れのための配慮ポイントとして活用した。群馬障害者職業センターで行う個人の状況に応じた職業リハビリテーションの効果と思われるものが多く感じられ、頭の下がる思いがした。

(2)今後の課題

障害者雇用に関しての取組が、どうしても個人発信になりやすい。

障害者雇用促進法の主旨を事業者が理解し、事業場単位での取組を進めることが重要だと感じている。全員参加を基本とし組織としての取組を進捗させるためにも、『障害者雇用促進認定事業場』(例)のような認定制度の導入を提案したい。

|

|

総務課 係長 下田 豊

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。