支援機関と連携しながら定着を進め、新たな職域を開拓して質の高い医療を提供

- 事業所名

- 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター

- 所在地

- 大阪府大阪市

- 事業内容

- 急性期医療、専門医療、高度医療センター、障害者医療・リハビリテーション医療等(病床数768床)

- 従業員数

- 1,172名(大阪府立急性期・総合医療センター)

- うち障害者数

- 23名

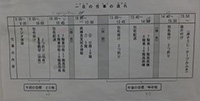

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 2 薬剤師 肢体不自由 5 放射線技師・PT・OT・事務職・看護師 内部障害 1 警備 知的障害 14 病棟・洗濯室・診療情報管理室・地域医療連携室の各業務 精神障害 1 医事業務 発達障害 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - この事例の対象となる障害

- 知的障害

- 目次

事業所外観 |

1. 事業所の概要

(1))事業所の概要

大阪府立急性期・総合医療センター(以下「当病院」)は、昭和30(1955)年1月に「大阪府立病院」として開院し、半世紀にわたり府民の生命と健康を支える総合病院として、有機的一体的な診療体制で多様な医療ニーズに応えてきた。

当病院は、安全で質の高い医療を提供するために、急性期医療部門、専門医療部門(内科・外科)、中央部門、高度医療センター、障害者医療・リハビリテーション医療部門の5つの部門に体系化し、32診療科を配置している。さらに、救命救急医療、循環器疾患などの急性期医療、がん医療、難病医療など専門医療を広域的に提供するとともに、地域医療機関との連携を積極的に強め、高度救命救急センター、難病医療情報センター、基幹災害医療センター、地域がん診療連携拠点病院など9つの広域的機能を有している。

平成18(2006)年4月に運営主体が、大阪府から地方独立行政法人へ移行し、大阪府立病院機構の病院として新たに出発した。

≪理念≫

「急性期医療」から「高度な専門医療」まで、総合力を生かして良質な医療を提供するとともに、医療人の育成と府域の医療水準の向上に貢献する。

≪基本方針≫

・安全・安心で、質の高い全人的医療を行います。

・人の心を大切に、信頼される医療を行います。

・政策医療・地域医療・先進医療に取り組みます。

・自己研鑚に励み、かつ人材の育成を行います。

・誇りの持てる病院づくりをめざします。

2. 障害者雇用の経緯と取組

(1)障害者雇用を進めるようになった背景

医療職・技術職の中で、元々身体に障害のある人はいたが、本格的な障害者雇用として最初に取り組んだのは平成5(1993)年のことで、寝具類や白衣などの洗濯室で障害者職業能力開発校から知的障害のある男性2名を雇用したのがスタートである。回収した寝具やシーツの洗濯や、シーツをきれいに折りたたむなどの仕事に従事していた。

当病院が一層の障害者雇用を進めるようになった背景は、平成20(2008)年の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」)の改正にある。平成22(2010)年7月より雇用率の算定の基礎となる常用労働者の総数に短時間労働者を含むことになった。

また当時の大阪府知事が「大阪府の障害者雇用を日本一に」という目標を掲げており、まず「大阪府の関連機関で障害者雇用の促進を」という指導も受けていた。そのため役職者も含めて、障害者雇用の研修などに参加してどのように進めるか模索していた。当時、大阪府では事業の外部委託化が進められており、リネン類のクリーニングも業者委託されることになった。しかし納品された寝具類の病棟への運搬や、回収などの周辺業務が残っている。当病院では、これらの業務で知的障害者を中心に障害者雇用を進めようと準備をしていった。採用に当たっては研修に参加するなかで関わることになった大阪市職業リハビリテーションセンター(障害者職業能力開発校)に相談して、平成23(2011)年5月に知的障害のある方2名を採用し「洗濯室」に配属した。

(2)洗濯室での取組

ア.洗濯室での主な業務内容

洗濯室は当病院の組織上「事務局」の施設保全グループに属し、病棟は「看護部」が所掌し、中央棟という棟の5階から12階の8フロアで、各階東病棟と各階西病棟に分かれて配置される。

洗濯室での主な業務内容は、納品された寝具やシーツの病棟への配達と使用済みの寝具やシーツの回収である。洗濯室のパート職員と知的障害のある職員が2人1組で、フロアごとに担当を決め仕事を覚えてもらう体制とした。

配達の準備や回収した寝具類などの仕分け作業は、洗濯室の作業場で行うが、病棟への配達・回収作業は、病院内の職員や業者だけでなく、患者さんやその家族なども利用するエリアで台車を押したりするため、まず安全に運搬ができるようにペアとなっているパート職員が指導を行い、他の部署や患者さんからクレームが出ないように注意を払った。なお、クレームが発生した場合は関係者が集まり、その内容を検討し、対策・改善等を重ねた。また障害のある職員も積極的に挨拶を行うように指導を行い、病棟の看護師や看護助手などの職員とのコミュニケーションの橋渡しをし、良好な関係を築くようにしてきた。

最初に採用された2名が慣れてきたため、さらに同年(平成23(2011)年)10月、2名の知的障害者を採用した。

イ.業務の拡大の躓きと修正、雇用数の増加に対応した対策

数か月後には1フロアを覚えて一人でできるようになってきたため、担当業務を2フロアにして業務の習得を目指したが、各フロアで作業内容が違うことに混乱してしまった。元々できていたこともできなくなり、ミスが頻発するようになった。また知的障害のある職員からも「しんどい」との声があがってきたため、支援機関に連絡をとり、作業の遂行状況などを確認してもらい、すぐに業務内容を増やすのではなく完全に覚えてしまってから、少しずつ作業量を増やすようにとアドバイスをもらい、1年かけて1フロア習得後、2フロアもできるように長期的な視野で取り組むことを確認した。

業務内容は単純反復作業が多いが、寝具類の補充では不足する寝具の必要数を計算する能力が必要とされ、台車を押す時には空間認知の能力が必要となる。また、配達の準備ではシーツをきれいにそろえる手先の器用さも求められる。同じ作業でも習得の早い人とそうでない人がおり、どう教えていったらよいかといった声が現場から上がってきたため、本人・保護者の同意を得た上で大阪障害者職業センターの職業評価を受けてもらい、支援機関を交えてケース会議を行い、評価結果から一人一人の障害特性やそれにあったアプローチを確認していった。

仕事の習得以外にも、生活面での課題(身だしなみや、生活リズムの乱れなど)が出てきたときには、その都度支援機関に連絡し、保護者との連絡や調整、必要な場合にはケアホームを利用して生活環境を整えるなど生活面でのサポートをお願いした。また保護者の理解も得られるように保護者見学会なども開催し、職場と支援者、家族が一体となって就業をサポートしている。

さらに体験実習も積極的に受け入れており、先輩が実習生に教えたりする機会を作ることで、就業のモチベーションの維持を図っている。

(3)事務系の部署(事務局)での取組

医療事務の部門では、これまでのカルテをすべてデータ化することとなったため、診療情報管理室でデータ入力の業務が大量に発生することとなった。このデータ入力を中心に、平成24(2012)年4月に知的障害者を1名、翌平成25(2013)年4月にさらに2名採用し、地域医療連携室(現・地域医療連携センター)でもデータ入力の業務で1名採用した。医事業務部門でも、事務補助で精神障害者を採用するなど、事務職でも少しずつ障害者雇用を進めてきた。

3. 新たな取組

(1)看護部での雇用の取組

障害者雇用促進法が改訂され、平成25(2013)年4月から法定雇用率が引き上げられたため、さらなる障害者雇用を進める必要が生じてきた。これまでは、直接患者さんと接触しない洗濯室や事務系部署で障害者雇用を進めてきたが、看護職の部門で看護助手や病棟夫(婦)などの業務において職域開拓ができないかと切り出しを行った。その結果、外来の診察室でのシーツ交換や診察台及びベッドの清掃、また病棟での退院後のベッドの消毒や薬入れの消毒、掛布団の包布を掛ける作業及び病棟への運搬、食堂の清掃などの作業に新しい職域を見出した。

この新しい職域への採用は、大阪府下の関係機関に声をかけ、まず体験実習から行い、本人の意思も確認した上で、次のように計6名の知的障害者を採用した。

ア.平成25(2013)年10月に看護助手として1名

イ.同年(平成25(2013)年)12月に掛け布団の包布掛け作業と食堂の清掃作業で病棟夫(婦)を2名

ウ.翌平成26(2014)年2月に病棟ベッド等消毒作業で病棟夫(婦)を1名

エ.同年(平成26(2014)年)10月には、外来診察室などでのシーツ交換等の作業を行う病棟夫(婦)として2名

特に、掛布団の包布掛け作業と食堂の清掃作業で採用をした職員に対しては、実習の段階で、病棟の現場の職員に業務内容を確認して調整を行い、スケジュール表を作成し、支援機関に付き添ってもらい、技能の習得の難しい包布の掛け方の指導や食堂のトースター清掃の手順書の作成などを行った。実際に就職する際には、ほぼスケジュールどおりに作業ができるようになっており、包布掛けも時間内で60~70枚であったのが、1年近く経つと習熟度がアップし、現在は120枚以上できるほどになってきている。

もともと病院内に精神科や障害者歯科の外来などもあるため、現場の看護職の人たちも、一緒に業務をすることにそれほど大きな戸惑いなどはなくスムーズに受け入れることができた。

作業の手順書 |

一日の作業のスケジュール |

現場でのサポート体制としては、各病棟フロアで作業中に困ったときはフロアの看護師長が、また看護師長が不在の場合でも他の誰かが必ずフォローするようにしており、それ以外でも何か困ったときは人事担当者に相談できるように、作業場に名前と内線番号を貼り出している。また掛布団の包布掛け作業場が洗濯室の隣にあり、朝礼後のラジオ体操を洗濯室のメンバーと一緒に行うなど、業務の連携だけでなく所属を超えて種々のサポートができるよう体制を整えている。

(2)働く人の声

ア.知的障害のあるAさん(27歳・男性)

平成25(2013)年10月に採用された。主な業務内容は、患者さんが利用する食堂のテーブルやトースターの掃除、掛け布団の包布掛けなどである。作業中、周囲の職員から「いつもとてもきれいにしてくれて、助かっている」と声をかけられるなど、その仕事ぶりを認めてもらっている。

Q、ここの仕事はどうですか?

A、以前の仕事は、一人で黙々と作業する仕事だったので、人としゃべることはなかったが、ここでは人と接することが多いので、楽しく仕事ができています。

Q、働き始めて不安なことはありましたか?

A、自分にこの仕事ができるかなと不安がありました。でも、支援機関の人や○○さん(副看護部長)や△△さん(人事担当者)が様子を見に来てくれたりしたので心強かったです。それから困った時に、洗濯室に相談できたので良かったです。

Q、やりがいを感じる時は?

A、きれいにしたら喜んでもらえることです。『きれいにしてくれてありがとう』と他の職員の人に言ってもらえると、とてもうれしいです。

イ.知的障害のあるBさん(男性)

平成26(2014)年2月に採用された。主な業務内容は、病棟内で退院した患者さんの利用後のベッドの消毒や薬入れや経管栄養ボトル等の消毒で、患者さんの退院後のベッド消毒では、次の入院患者さんが入られるまでのわずかな時間に、看護補助の職員と一緒にテキパキと動いている。教えられたとおりに作業をするので、周りの職員からきっちり作業をしてくれる、と評価されている。

Q、仕事は大変ですか?

A、ちょっと大変です。入退院が多いので仕事が多く、急いでやらないといけないこともあるので、バタバタしています。

Q、ここで困っていることはないですか?

A、廊下で作業をしていて、「ベッドをよけてください」と言われたりするとどうしていいか分からないこともあるけど、困った時には看護師長さんに聞きに行きます。師長さんがいない時には、ナースセンターに行って声をかけたら誰かが教えてくれたり、確認してくれるので安心です。

Q、ここで働いてよかったですか?

A、先輩に『分からないことはメモするといいよ』と教えてもらったり、いろいろ教えてもらえています。毎日、遅刻しないように出勤しています。お母さんも喜んでくれています。

食堂のトースターの清掃 |

ベッドの消毒作業 |

2人1組で掛け布団に包布を掛ける |

4. 今後の展開

患者さんと直接関わる看護部で、職域を開拓し障害者雇用を進めたことによって、看護職の本来の業務である患者さんと接する時間がこれまで以上に持てるようになった。その結果、患者さんの精神的な安定や満足度が向上するなど、より質の高い看護が提供できることが、最も大きなメリットである。

現状の業務の中で、障害のある人たちに可能な業務はまだあり、開拓の余地はあると考える。これまでの取組の中では、初めて障害者に関わる職員も多く戸惑いもあったが、そうした悩みや現場で問題が起きたときには、すぐに相談できる支援機関があり、障害者職業センターや支援機関のジョブコーチなどを活用して、定着までのサポートをしてもらってきた。また障害特性を理解することにより、現場の職員の対応力もかなり向上してきている。これまで培った経験や支援機関との関係をさらに発展させながら、継続して職域開拓を行い、今後も障害者雇用を積極的に進めていきたいと考えている。

| 執筆者: | 社会福祉法人 大阪市障害者福祉・スポーツ協会 大阪市職業リハビリテーションセンター 職業指導員 加戸 弘美 |

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。