多種業務を通じた潜在能力の発掘と活用

- 事業所名

- 株式会社藤三 藤三センター

- 所在地

- 広島県東広島市

- 事業内容

- 惣菜・精肉・水産品の製造加工・包装

- 従業員数

- 162名(藤三センター)

- うち障害者数

- 15名

※発達障害者1名は療育手帳を取得しており、後述の表では「知的障害者」の欄に計上している。障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 3 清掃・水産・惣菜部門 肢体不自由 内部障害 1 清掃部門 知的障害 4 清掃・惣菜部門 精神障害 6 清掃・精肉部門 発達障害 1※ 精肉部門 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次

事業所外観 |

1. 事業所の概要

(1)事業概要

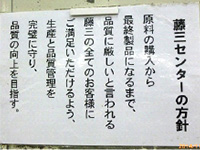

株式会社藤三は、明治37(1904)年に広島県呉市において海産乾物問屋業、青果卸売業として創業し、現在は呉市を中心に県内で23店舗のスーパーマーケットを展開している。

藤三センター(以下「センター」という。)は、当社創業時からの基本方針「良品廉価」の下、「安さから逃げない」をモットーに“地域社会の食生活を支えたい”という思いから、自社で扱う生鮮食品や惣菜などの品質の安定化と生産性の効率化を目的とした集中加工処理工場として、平成9年(1997年)3月に東広島市黒瀬町において稼動させた生鮮プロセスセンターである。

(2)藤三センターの業務の内容

センターでは、惣菜、精肉、水産、清掃、管理の5部門で162名(平成26(2014)年10月現在)の従業員が勤務し、その内管理部門を除いた4部門で15名の障害者が働いている。

部門別の主な業務内容は次のとおりである。

- 清掃部門:各店舗から帰ってくるコンテナ(加工食品を各店舗へ配送するための容器)の店舗別・種類別の仕分け、コンテナの種類別洗浄、クリーンルームの清掃

- 精肉部門: 各種食肉の加工と専用トレーへのパッキング作業

- 水産部門: 魚介類の加工と専用トレーへのパッキング作業

- 惣菜部門: 様々な惣菜の製造・加工からパック詰めまでのライン作業

【部門別従業員数と障害者数】

| 清掃 | 精肉 | 水産 | 惣菜 | 管理 | 合計 | |

| 従業員総数 | 10名 | 51名 | 17名 | 81名 | 3名 | 162名 |

| 内、知的障害者 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 0名 | 5名 |

| 内、精神障害者 | 4名 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 6名 |

| 内、身体障害者 | 2名 | 0名 | 1名 | 1名 | 0名 | 4名 |

2. 障害者雇用の背景と経緯

(1)障害者雇用の背景

センターを稼動させた当時は従業員の確保にさほど困らなかったものの、年々センターを取り巻く地域環境も変化し、近年では従業員募集のチラシを配布しても思うように人手が集まらず、労働力として不安定さが残る学生アルバイトに頼らざるを得ない状況が続いていた。

そうした中、当社の「広く地域社会に貢献する」という社是の下で、障害者雇用を通じた地域社会への貢献と、コンプライアンスの厳守という企業責任を果たす上から、社長方針により障害者雇用の更なる推進を行うこととなった。

そこで、スーパーマーケットやセンターにおける業務の洗い出しを行った結果、センターでは「同じ手順を繰り返す」、「同じものを揃える」などといった単純な作業が多いことから、障害特性に見合った作業の洗い出しができるものと考え、センターでの障害者雇用を進めることとした。

(2)障害者雇用の経緯

積極的な障害者雇用を行うとしたものの、平成20年(2008年)3月に発達障害者1名を採用した際、障害者との接し方や職場環境の整備、他の従業員に対する障害者雇用に関する教育など受入れ態勢が十分とはいかなかったことから、その後の数年間は積極的な雇用が行えなかった。

平成23年(2011年)6月、ハローワークや障害者就業・生活支援センター(以下「支援センター」という。)の協力を得てトライアル雇用を実施し、4名の障害者(身体障害者1名、知的障害者1名、精神障害者2名)を雇用することとなった。

しかし、一度に複数の障害者を雇用したことと障害特性の違いなどもあってどのように対処すればよいか戸惑うことも多く、現場に配置した障害者の指導担当者1名での対応では負担も多く限界を感じていたことから、支援センターに相談し定期的なバックアップを受けることとした。

また、平成24年(2012年)2月には、継続的障害者雇用のための環境整備の一環として、広島県企業内ジョブサポートリーダー養成研修に2名(センター部長・センター長)が参加し、他の従業員への障害者雇用に関する教育にも力を入れた。

そうした経緯の中で、障害者雇用について平成24(2012)年度に2名、平成25(2013)年度に7名、平成26(2014)年度では10月末の時点で4名を採用し、引き続き募集を行っている。

3. 障害者雇用の取組事例

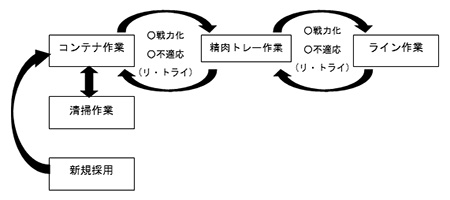

センターでは、障害者の雇用を進める中で、障害者の基本的業務を清掃部門のコンテナ作業と清掃作業と位置づけ、そこから個々人の能力に応じたステップアップを図ることとした。その取組の内容等は次のようであった。

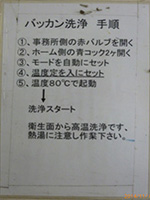

- ア.マニュアルに沿った作業となるコンテナ作業

コンテナ作業は日々一定の作業量がありマニュアルに沿った作業であったことから、従来、学生のアルバイト作業としていたものの、学生特有の季節的要因等による人員確保の不安定さが課題となっていた。そこで、平成20年(2008年)に最初に雇用した発達障害のあるT・Aさんにその業務を担当させることとし、作業手順や作業中の立ち位置等を解りやすく表や図として取り入れたマニュアルを作成して見えやすい場所に掲示し、職場ルールや他の従業員との接し方等も指導を行なったところ、指示した作業内容も几帳面に行い、真面目な働きぶりであったことから、社内におけるそれまでの障害者に対する能力的評価が改まるとともに障害者雇用に対する不安も和らぎ、「障害者雇用によって人員の安定化が図られるのではないか・・・」との考え方に変わってきた。

バッカン洗浄作業手順表

バッカン洗浄作業手順表 バッカン洗浄作業図面

バッカン洗浄作業図面

しかしながら、現在在籍している障害者の中には他の従業員とのコミュニケーションが極端に苦手な人、思い込みの激しい人、障害特性から中期の休暇が必要な人なども在籍しており、このような方々の個々の障害特性に応じた対応を図ることは、一連の工場の流れからみればムリ・ムダ・ムラにつながる可能性があり、その対応策が必要となってくる。そこで、障害特性に合わせた作業の洗い出しと個々人の障害特性や能力に応じた配置転換を行うことで、適材適所による能力発揮を促す仕組みづくりに取り組んだ。 - イ.仕組みの内容

適材適所による能力発揮を促す仕組みの内容は、新たに採用する障害者のベース業務であるコンテナ作業と清掃作業を通じ、そこで戦力化になると評価されれば「精肉トレー作業」(専用トレーへのパッキング作業)に配属され、更にそこで戦力化すれば「ライン作業」(製造・加工からパック詰めまでのライン作業)へとステップアップする仕組みとした。ここで言う戦力化とは、一般的に言われる能力主義とは違って「数値目標は持たせず一つの作業に慣れたら別の作業をやらせる」といった、仕事への飽きや惰性による事故等を防ぐことと、作業の多能化を図ることを目的としたものである。また、ステップアップの過程では「戦力として十分にその能力が見込める」といった本来の能力主義の面も持ち合わせており、複数の業務を経験させる中で適応能力や作業の様子を観察し、ステップアップさせたりステップアップした部署からリ・トライとして元の部署や別の部署へ移すなどの配置転換を行うこととした。もちろん、配置転換を行うに当たっては本人と十分な時間をかけた面接により納得を得た上で行うこととしている。その結果、ステップアップする楽しみや、納得できる配置転換、会社から関心を持たれている実感などにより、社員の仕事へのモチベーションも向上し良好な職場環境が整備できているものと考えている。また、体調不良等による突然の欠勤者が出た場合であっても、作業の汎用性が高まったことでムリ・ムダ・ムラの改善につながっているものと考えている。

- ウ.現在在籍している障害者での事例

最近の一つのエピソードを紹介すれば、平成24(2012)年5月に入社したN・Aさん(精神障害者)が最近普通自動車免許を取得しマイカーでの通勤をし始めた。また、周囲からは「やる気が出てきたね」との高い評価を受け、コンテナ作業から精肉トレー作業にステップアップをした。それについてN・Aさんに尋ねると「平成26(2014)年5月に入社したM・Bさんが車で通勤しているので、自分も車での通勤をしたいと考えるようになり、働きながら障害者運転訓練費の助成を受け夜間の自動車学校に通い3ヶ月で自動車免許を取得した。マイカーも購入した」と話す。その背景には、同年代で同じ障害を持っているM・Bさんとは同じコンテナ作業であったものの、そのM・Bさんが先に精肉トレー作業に配置換えとなったことで、N・Aさんに1年先輩である自負心とライバル意識が芽生えた結果であることが窺えた。

藤三センターの方針

|

洗浄作業の様子

|

4. 今後の課題

地域社会への貢献と労働力確保から始まった障害者雇用という取組は、センター全体に対して“誰もが働きやすい職場環境の創造”という付加価値も生んでいるようにも思われ、取組の直接的・間接的効果があったものと考えている。

当社では、障害者が携わる業務は“単純なものに限られる”とは考えておらず、障害を持つ人持たない人を問わず誰でも長所・短所があり、それぞれ業務によっては合う合わないがあるのと同様に、障害者にあっても様々な業務を通して一人ひとりの潜在能力を引き出すことが重要であると考えていることから、今後は更に業務の切り出しを行い、業務経験の幅を広げることで各人の持てる力が発揮できる職場環境の整備に努めたいと考えている。そのためには、自社での取組のみならず、支援センターを始め様々な機関との連携を深めていく必要があると考えている。

| 執筆者: | 株式会社藤三 藤三センター センター長 小林 弘治 |

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。