農福連携を活かした障害者雇用の取り組み

- 事業所名

- 社会福祉法人柏涛会

- 所在地

- 徳島県海部郡

- 事業内容

- 障害児者支援施設

- 従業員数

- 120名

- うち障害者数

- 3名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 2 事務員 1名 作業支援員 1名 内部障害 知的障害 1 作業支援員 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次

事業所外観 |

1. 事業所の概要

海亀で有名な海沿いの町である旧海部郡日和佐町(現:美波町)に昭和55(1980)年社会福祉法人ひわさ福祉会を設立した。既存のひわさ学園、日和佐育成苑を経営移管し、先駆的に利用者はもとより地域社会に根ざした障害者福祉の充実に取り組んできた。平成11(1999)年にはひわさ学園と日和佐育成苑を「海部郡障害者地域生活自立支援センター(ばんそうS&S)」に、また平成16(2004)年に法人名を「社会福祉法人柏涛会」へと変更した。

当法人では、「障がい者地域生活自立支援センター(ばんそうS&S)児童部」、「同成人部」の障害児(者)入所支援施設を基盤に、障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス)、就労に向けての就労継続(B型)・同移行支援事業、グループホームの運営、就職希望者に対する就職前及び就職後のフォローアップを行う障害者就業・生活支援センター「よりそい」の運営事業等、幼児期から児童期・成人期への一貫した療育と自立のための支援を行っている。

今まで法人が何より取り組んできたことは、障害者を社会に送り出す側として、入所者や通所者また在宅で関わる障害者の「はたらきたい」「自立したい」という思いを尊重し、一般企業が求める人材に育成するための訓練や支援である。その訓練や支援を利用される対象者は、職業準備性の不足ですぐに就職が難しい方、一般就労をしていたが職場とのミスマッチなどで離職し再チャレンジを目指す方、生活リズムの確立から始める方等様々である。

障害者の雇用に至る各段階での幅広い支援に対応するため、さまざまな事業運営に取り組み、またそれと並行してマッチングした仕事へ繋げられるように、本人が望む生活の実現を目指してきた。訓練や支援の成果にプラスして、その人の強みや特性を最大限生かして就職につなげるため、ハローワーク、障害者職業センター等の専門機関との連携を図ってきた。さらに訓練や支援に関わる職員を中心にジョブコーチとしての養成を積極的に推奨し、研修等を受講させることにより、法人が運営する訓練作業場の効率性や環境設定、わかりやすい手順書の作成等のノウハウを培って、必要な時に迅速に手厚い支援が行える体制作りを行ってきた。

一方、法人の訓練作業場では障害者が取り組む作業種目として、田畑があれば取り組みやすい農業や林業の作業を取り入れ、その作業の中で工賃を少しずつでも増やし、障害者に還元することを第一の目標としてきた。

2. 障害者雇用の経緯

産業基盤の脆弱な過疎地域にある事業所特有の課題としてあげられることは、「職員の確保が困難」ということである。特に農作業のノウハウを持つ職員の確保となると、さらに難しい状況であった。そのため法人は、平成14(2002)年より限界集落に近い山間部の地域で後継者不在の荒廃した田畑を活用し、障害者の情緒安定に比較的効果があると検証済みであった農作業を「村づくり構想」に基づき行うことにした。当法人の障害者が取り組む作業訓練の実践の場として立ち上げたのが「赤松元気村」です。

農業事業者と福祉事業者の連携(農福連携)により、この「村作り構想」に取組むことにより、後継者不在の荒廃した田畑を活性化し、障害者や高齢者の雇用の確保や生きがい対策となり、ひいては地域貢献に繋がると確信している。そのため、必要とされる経験を通してそれぞれが自己実現していくことを目指す観点、人材確保の観点から、地域に暮らしている農業に対する知識・経験を持った高齢者の方々と、これまで支援される側であった障害者で農作業を得意とする方々を雇用していこうと考えた。

当法人ではこれまでも、事務職員と作業指導員として身体障害のある方は雇用していたが、今回は、山の管理に携わっていた時期があり、農業や林業の経験やノウハウを持っているMさんを「作業支援員」として雇用することとした。Mさんは65歳、知的障害のある高齢者で、雇用するに際しては安全面、仕事面について配慮ある配置を行った。また労働条件は障害の有無にかかわりなく他の職員と同様の処遇としている。

Mさんの作業風景 |

3. 取組の内容と効果、今後の展望と課題

(1)取組の内容と効果

現在、「村作り構想」で立ち上げた「赤松元気村」で働く高齢者はМさんを含め常勤6名、ほかに都合の良い時間帯に勤務している登録制の職員も数名いる。

Mさんは慌てず自分のペースでじっくり作業に取り組むことができること、農作業に関する興味と経験があること、そして本人がまだまだ働きたいという強い希望があることも加味して、法人の新たな取組である「知識と経験を生かし、自己実現を目指す」という観点から、Mさんを作業支援員として採用することとした。

ア.Mさんの職場配置

知的障害者であるMさんの採用にあたっては、今までの障害者雇用と同様に、能力や障害特性を見極め、適材適所を第一に考えた。

現在、生活をグループホームに置いているMさんは、性格も温厚で同居の利用者とも良好な関係作りができている。

前職は食品製造会社で鶏ふん処理作業を中心に行っていた。前職の職場周辺の環境整備として、草刈や木々の伐採なども自主的に行っていて、体力的にも優れており、在職中はほとんど体調不良で欠勤することがなかった。また、グループホーム横の山際の斜面を利用し、ニガウリの栽培をおこなって知人に喜ばれていたこともあった。

Mさんは、このように一般企業での職歴はあるが理解力不足があること、記憶面が不安定なこと、コミュニケーション等で配慮が必要なことが新たな職場での適応についての課題と考えられた。以前の職場での作業経験や本人の希望する仕事の内容について、雇用前に十分な聞き取りや具体的な作業内容の提案を行い、安全面を踏まえ本人のやりがいのある職場作りから取り組んだ。

また、担当する職務の抽出においては、本人との事前相談や本人の日頃の姿、職務経歴を勘案し、農作業と環境整備を中心に検討することとなった。その結果、職務内容は、主に農作物の苗の育成管理や草ぬきを農業用ハウス内で行うこととなって、職員の業務指示に従い、法人内の庭木の剪定や草ぬき、片付けや雑務等にも従事した。抽出する際に、複数人で行う作業、単独で行う作業、常に指示や見守りが必要な作業、と言ったように分類し、マニュアルの作成や作業に使用する道具の検討も事前準備として行ってきた。

スケジュールを確認し作業に取り組むMさん

|

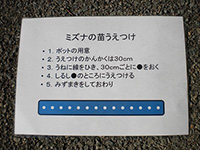

イ.作業手順書等の作成と作業日誌の導入

細かい作業スケジュールに関しては、文字の読み書きや数字を苦手とするMさんに対し、法人のジョブコーチ養成研修の修了職員が対応した。職員が実際に作業スケジュールに沿って作業を行い、無理なく一日の作業を遂行できるかを検証しながら、その作業をわかりやすく図式化しながらマニュアルを作成した。また、単独作業での安全確保、上司への連絡方法を記した作業手順書、作業場所ごとの注意喚起の標識を作成し、分かりやすいところに掲示することとした。

一例として、野菜の種まき作業では作物ごとの「種まきシート」を作成し、種を蒔く間隔や深さがわかるようにした。発芽後の間引き作業はサンプルを画像で表示し、「間引く ×」「残す ○」の判断がしやすい工夫をしている。

Mさんは、はじめは自主的に一日の報告をすることができなかった。口頭での報告は難しいようなので、まずは日誌での報告にトライした。作業の進捗や出来高を管理する作業日誌に畑の図や番号を取り入れ、進捗状況を「○で囲む」「線で区切る」「終わった箇所の番号に○」など、文章を書くことが苦手な本人でも報告ができるように配慮した。

作業日誌と簡略化した手順書

|

また、日誌の中に体調管理の項目も追加し、疲労度や困っていることをチェックしたり、記入をしてもらい、同僚職員が本人の状況を把握しやすい内容にした。本人による物品管理の報告は細分化せず「足りないものがある」「壊れているものがある」といったように簡素化し、職員が後で確認するようにした。これらのように本人が自主的に作業をできること、失敗が少なくなることは、仕事に対するやりがいを持つことにもつながり、また、法人が望んでいる「人格を尊重した作業指導」にもなると思われる。

ウ.Mさんの成長

Mさんは20歳くらいまでの在宅生活後、施設への入所生活を経て50歳からグループホームで生活をしてきた。Mさんに対しては職場という一面のみでなく、暮らし全体を考慮した支援が必要であるが、グループホームの世話人と職員とが連携することにより、生活面においても安定した支援が可能となっている。

また、Mさんはグループホームでの集団生活の中で、培ってきた協調性や忍耐力が、作業支援員として利用者に対する面で生かされていると感じる。Mさんは、採用後の職員研修も他の職員と区別無く当然受講してきた。その中で職員としての倫理感や期待する職員像、人権意識を聞き、支援する側としての立ち位置を意識して以降、作業中に関わる重度障害者である利用者に対し、安全面を配慮して道具を手渡すなど気遣いが見られるようになった。

一方、Mさん自身の通院のための欠勤や遅刻の相談や報告を自ら上司に行う等の姿が見られるようになり、受身的な生活態度が自主的に変化し始めた。事業所内でも、こうしたMさんの言動の影響で職員間の雰囲気が徐々に変化している。Mさんに対して先輩職員がアドバイスをするなど、お互い協力し合ったりしながら、よいチームワークが形成されつつある。自分の業務に責任を持ち、よりよい支援を行うことに集中していた職員集団ではあるが、より周りに目を向ける意識が芽生えてきた。

(2)今後の展望と課題

これまで身体障害者分野には当事者支援としてのピアカウンセラー(※同じ悩みを持つ仲間の相談にのり、悩みや障害をその人自身で克服できるように援助する人)が活躍してきた経緯はあるが、今回、Mさんは、自発的にピアカウンセラーと共にピアサポーターとして、利用者のニーズを他の職員に伝え、意見等を代弁していくことが、自然と本人を含め、他の職員一人一人の支援力の向上にまでつながっていると思われる。

事業所は今後も、障害者が安心して生き生きと働ける事業所として更に門戸を広げ、多様な人材を確保すべく障害者雇用に取り組んでいきたいと考えている。

| 執筆者: | 障害者就業・生活支援センター よりそい 生活支援ワーカー 喜田 和子 |

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。