初めての障害者雇用 ~雇用までステップとその効果~

- 事業所名

- 日通・パナソニックロジスティクス株式会社 九州支店鳥栖センター

- 所在地

- 佐賀県鳥栖市

- 事業内容

- 倉庫業、道路貨物運送業

- 従業員数

- 389名(九州支店鳥栖センター)

- うち障害者数

- 4名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 1 倉庫内軽作業 肢体不自由 内部障害 知的障害 2 倉庫内軽作業 精神障害 発達障害 1 倉庫内軽作業 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次

事業所外観 |

1. 事業所の概要

平成13(2001)年10月に松下ロジスティクス株式会社として新発足して以来、「ロジスティクスを通じて社会とお客様に貢献する」を基本に事業活動を行っている。具体的な事業内容は、家電を中心とした商品の保管・入出庫及び輸配送である。

平成20(2008)年にパナソニックロジスティクス株式会社に社名変更、平成26(2014)年1月に日本通運株式会社がパナソニック株式会社より株式を取得したことに伴い、社名を「日通・パナソニックロジスティクス株式会社」に変更し、日本通運グループの物流事業会社として新たに事業を開始した。今回取り上げたのは、当社の全国52拠点のうち、九州地区の主要拠点である「九州支店鳥栖センター」(佐賀県鳥栖市)での取組み事例である。

2. 障害者雇用の経緯、取組の内容(雇用までのステップ)

(1)障害者雇用の経緯

当社では、企業を取り巻く様々な側面において包括的な「企業の社会的責任(CSR)」を果たすことが不可欠であるという考えを基に、社会において雇用形態の多様化が広がる中で「男性、女性、若年者、高齢者、障害者など、どの属性の人も働きやすい環境を作ること」と「コンプライアンスの遵守」の2つの視点で、社会貢献も視野に入れ、障害者雇用の取組を進めている。

当事業所でも障害者雇用に取り組むこととなったが、初めてのことであり、何から手を付けたらよいのかも分からない状態であったため、まずハローワークへ出向いて相談するところから始め、雇用と定着のためには計画的に取り組む必要があるとの考えから、関係機関の支援も受けながら、いくつかのステップを踏んで着実に進めていくこととした。

(2)取組の内容(雇用までのステップ)

ア.ハローワークへ趣旨を伝え、障害者雇用に向けての活動を始める

ハローワークの障害者雇用専門援助部門に相談し、雇用のための今後の具体的な取組やその進め方、そのために必要な準備、取り組む内容について助言を得るとともに、専門的な支援機関である地域障害者職業センター(以下「職業センター」という。)を紹介された。

イ.行政・支援機関を迎え職場見学等を行う

障害者雇用を進めるにあたり、関係機関であるハローワーク、職業センター、障害者就業・生活支援センターを招いて、実際に就労する職場の見学をしてもらい、関係者間の認識合わせを行った。

ウ.事前準備事項について関係機関との確認会を実施

ハローワーク、職業センター、障害者就業・生活支援センター(以下「関係機関」という。)からは、支援活動内容・登録者の状況・スキル保持者等の現状についての話があり、当事業所からは、現時点で考える仕事内容の詳細、雇用条件、採用方法、大まかな取組みのスケジュールについて説明し、事前準備事項の確認と全体スケジュールの調整を行った。

エ.取組の具体的な内容についての検討会を実施

当事業所から、社内で検討した仕事内容、人事事項(雇用条件、処遇など)、採用選考方法について説明し、関係機関からは障害者雇用に関する制度や取組(職場実習制度、ジョブコーチ支援、受入企業研修等)について説明があり、双方をふまえて、各取組の具体的な実施内容や詳細スケジュールについて検討した。

オ.職業センターの見学(職業準備訓練の状況確認)

実際の職場への受入れをイメージするため、当事業所の採用担当者が職業センターを訪問して、職業センターで行われる職業準備訓練の様子を見学した。障害者の障害程度や訓練の内容を確認したことで雇用に対する不安が軽減できたうえに、訓練の内容を知ることが業務におけるヒントとなり、より具体的に受入れのイメージの醸成ができ、事前準備の促進につながった。また、職業センターでは訓練生の中に紹介予定者がいれば、実際に従事する予定の作業を想定したシチュエーションで訓練をしてもらうことも可能であることがわかった。

カ.職業センターによる受入企業研修

職業センターのカウンセラーを講師に迎えて、「障害者雇用とは?」をメインテーマに鳥栖センター長をはじめとする責任者と職場のリーダークラスの担当者との階層別に、受入企業研修を実施した。

責任者向けの研修では、障害者雇用がなぜ必要なのか、制度の詳細などについて取り上げた。一方、担当者向けの研修では、「障害者の受け入れに当たって」のサブテーマで、具体的に職場でどのように接したらよいか、障害の特性などについて学習することとした。それぞれに適した内容に分けて研修を行うことで、職場への的確な理解が進み、受入れ環境の醸成を図ることができるようにした。また、研修の冒頭では、経営トップ(支店長)から取組の趣旨説明と推進の指示を行い、責任者、担当者の意識高揚を図っている。

キ.実習受入れ(職務施行法)に向けた面接の実施

正式な採用の前に職場実習を実施することにし、実習参加希望者に対し面談と実技テストによる実習受入れの可否判定を行った。

面談は、希望者が緊張で普段の力を発揮できないことがないように支援者付き添いでの面談とし、コミュニケーション能力と勤労意欲を確認した。実技テストでは、指示書に従って作業をしてもらい、作業の基礎能力と安全に作業ができるかを確認した。

ク.職場実習及び採否判定の評価

職場受入れの準備として、職場における指揮命令者(パート職員も含めた従業員)の教育やフォロー体制を構築した後に、約2週間(10日間勤務)、実際の職場での勤務を想定した職場実習を行った。

実習期間中は、職業センターのジョブコーチの集中支援による対象者への気遣いや課題の抽出などを行うとともに、職場リーダーによる採否判定の基準となるスキル評価を実施した。また、人事担当者も職場に入り、キーマンとしてのフォローと身近に接する従業員への教育を行い、職場風土の醸成がより重要なことに気づかされた。

ケ.採用面談を実施(支店長、責任者による最終選考)

実習前の面談と実習中の内容で評価を行い、最終選考の場で、職場実習を体験したうえでの「やる気」と、当事業所への就職の意思確認を行った。

コ.雇用開始

ステップⅠから数えると実に6カ月という期間を要し、慎重かつ計画的に雇用計画を進め、職場実習を経て、知的障害者2名、聴覚障害者1名、発達障害者1名の 計4名を同時に採用することにした。

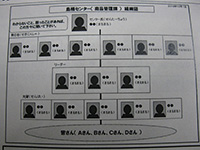

環境整備の取組として、「顔写真入りの組織図」、写真・イラストを多用した「作業手順書・教育教材」、「床や壁などに職場・お手洗い等への順路を示した表示」等があり、採用された4名は、視覚から分かりやすく情報を得ることで、初めての環境にも大きな混乱やつまずき等なく順応することができた。

顔写真入りの組織図 |  順路表示 |

3. 取組の効果

就業時間は、まず5時間からスタートし、それぞれの作業の様子を観察しながら、適宜面談の機会を設けて対象者の意向も確認・調整して段階的に延長し、現在は全員が7時間の勤務となっている。業務内容は実習当初からの段ボール整理作業(段ボールを解体・整理してカゴ台車に乗せる作業)とオリコンの確認・清掃(オリコン内の不要なラベルやカードを取り除き、丁寧に拭きあげる作業)から、緩衝剤の整頓や、仕分け補助業務等の業務が増え、着実にステップアップをしてきている。

しかし個々に見てみると、全員が横一列となって作業量を上げるよりも目標を立てることがモチベーション維持につながる者、黙々と一つの作業をこなす方が好きな者、あらゆるところへの目配りが得意な者等様々であり、個々の特性や作業の様子を見ながら、一人ひとりに合ったステップアップを図るようにすることが、作業に対して無理なく対応でき、モチベーションの維持や生産性の向上にもつながっている。

段ボール整理作業 |

緩衝剤の整頓 |  オリコンの清掃 |

4名が行っている前述の作業は、それまでは他のフロアからの応援などで対応していた業務であったが、業務の切り出しの結果4名が担当したことで職場としての生産性が上がった。また、例えば、「きれいにすると言っても、どのくらいまで拭いて、どのようにきれいにすればよいのか」と、曖昧な指示では理解することが不得意な障害特性のある者がおり、そのため作業基準の内容を見直すことになったが、この作業基準の見直しは障害の有無に関係なくすべての従業員にとっても効果があり、生産性や業務の質の向上につながったとのことである。さらにそれは、他部署へも波及し、全体的に意識高揚につながっている。

実際に、4名がこれらの業務をするようになってから、顧客から「オリコンがきれいで大変気持ちがいい」等の褒め言葉があったことを耳にして、あらためて雇用の効果を実感したという。

4. ポイント、今後の展望

(1)ポイント

初めての障害者雇用であるにもかかわらず、一度に4名という複数の雇用について、いくつもの障害者雇用に関わってきた支援機関の中ですら、「一人の障害者雇用でも何かあれば大変である。ましてや初めての雇用であればなおのこと、一度に4人の雇用ではなく段階を踏んだほうがいいのではないか」と不安の声もあがっていた。しかし、人事担当者は、「当時、障害についてほとんど知識が無かったため、先入観が無い状態だったことがかえってよかった。今ではこの4人であったからこそ、フォローし合って今まで定着を図れていると思うし、逆に一人だったら定着は厳しかったかもしれない」と振り返る。

受け入れまでに、責任者クラスをはじめ、リーダークラス、実際に共に働く現場のパート職員にまで対象に行った受け入れ研修も、この現在の職場の雰囲気作りに大きな役割を果たした重要なポイントであった。また、取組のスタートから、行政や各支援機関とスケジュールに沿って定期的に打ち合わせてきたことでその時々の不安や疑問が解消され、スムーズな受け入れから定着につながったと実感しており、マッチングも定着の大きなポイントであり、そこも関係機関との関わりの大切さを感じたとのことであった。

4名が、職場に溶け込み真面目に一生懸命働く姿を見て、「職場を提供することができて本当によかった」との人事担当者の言葉があった。

(2)今後の展望

取材者が特に感じたことは「あたたかい視線」である。採用までにいくつものステップを踏んでいることはもちろんであるが、当事業所の職場全体が、4名との関わりにおいて、なんら気兼ねすることなく「普通に」接している様がうかがえた。人事担当者は、「今では障害というより人間の個性のひとつとして見ている方が大きい」と言う。

取材者自身がこの4名といつ話をしても、職場に対しての不平・不満はまず聞こえてこず、「楽しい」と心からの笑顔で話をしている姿を見れば、当事業所での雰囲気は容易に想像することができる。

彼らが、ハンデを乗り越え、一生懸命働く姿を意識することなく体現していることで周りが刺激され、職場に良い影響が生まれたとのことである。また、彼らがいつも大きな声で明るく挨拶する姿が、職場の風土を活性化し、雰囲気を明るくさせているという。

今回の経験を活かして、当事業所の他の部署でも障害者雇用が進み、「どの属性の人も働きやすい環境を作る」職場が広がっていくことを期待したい。

| 執筆者: | 社会福祉法人若楠 障害者就業・生活支援センターもしもしネット 就業支援員 小川 まり |

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。