信頼から生まれる自発的行動、そしてステップアップ

事業所外観 |

1. 事業所の概要

宮崎市養護老人ホーム清流園は、清武総合支所から車で1分程度のところにあり、旧清武町時代に作られた福祉ゾーン「ふれあいの里」の中核施設として平成14(2002)年3月に整備された。世代間交流と福祉増進の観点から同敷地内には幼稚園、児童クラブが併設されている。現在の指定管理者は、社会福祉法人日向更生センター(昭和44(1969)年2月設立)であり、「ふれあいの里」の敷地内の植栽管理及びグラウンド管理の業務も含まれ、障害者等の雇用が条件となっている。

一般に養護老人ホームの施設の入園者は、市町村の措置による65歳以上の高齢者で環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な人となっている。入園すると、自立した日常生活を営み、社会的活動に参加できるようになるために必要な指導及び訓練、その他の援助を受けることができる。

養護老人ホーム清流園の職員には介護職員、看護職員、生活相談員、医師(嘱託)などが配置され、食事、入浴、排泄、健康管理、自立の援助、余暇指導など様々なサービスを提供している。現在の入園者の定員は50名で、そのうち自立している人は2割程度、入園者の認知症、重度化が進み、要介護状態の入園者が徐々に増加している状況にある。そのため、職員を増やすなどの対応が計画されている。

養護老人ホーム清流園の運営方針は、次のとおりである。

- ●入園者の援助にあたって医学、心理学等科学に基づく知識の活用に努め、入園者の人権を尊重しながら心身の状況に応じた、快適で規律のある生活に親しんで貰える明るい環境のもとで、自立した日常生活を営むことができるようにする。

- ●入園者の人格を尊重し、常に入園者の立場に立ったサービスの提供をする。

- ●明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、他の施設やその他の社会資源、医療又は、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

2. 障害者雇用について

平成14(2002)年に旧清武町の障害者雇用促進の取組として、運営委託を受けていた社会福祉法人日向更生センターで障害者を雇用したのがきっかけになる。これまでに多数の障害者を雇用し、現在は4名(3名は清掃業務、1名は介助員)が勤務している。

不定期ではあるが、毎年2名程度の実習生が、障害者就業・生活支援センター、障害者サポートセンター、障害者福祉サービス事業所といったところから紹介されて訪れる。現在雇用している障害者も雇用前に短期実習を行い、その状況を確認して雇用に至った。それぞれの支援センターの指導員は、清流園の状況をよく理解しているため、どういった仕事があり、どういったことのできる障害者が適しているかを検討し紹介してくれる。ただ実習に来た障害者を必ず雇用するわけではないため、実習前に雇用が前提でなく訓練であることを伝えてもらっている。

勤務時間は、週30時間未満で基本的に1日7時間30分と4時間の勤務である。ただし、障害の状況によっては、身体の負担も考え、休日や勤務中の休憩にも配慮している。たとえば、腎臓機能障害の方は、週3日(月・水・金)仕事が終わってから人工透析の病院に通院できるようにしている。賃金については、宮崎県の最低賃金から始まり、勤務年数に応じて昇給するようになっている。現在雇用されている方は、一月で7万円から8万円程度になる。

清掃業務の内容は、園内美化清掃、トイレ清掃、窓ふき、館内の消毒、消毒液の補充等で、障害者3名の他にシルバーの方を2名雇用している。シルバーの役割は、聴覚障害者や知的障害者への連絡等の伝達、そして清掃業務の指導と確認である。ジョブコーチの支援も受けている。写真1は園外整備を行っている様子である。

写真1 園外整備の様子 |

聴覚障害者の一人は、平成26(2014)年度から介助員(夜勤無しのパート勤務)として雇用されている。清掃業務で採用されたが、福祉に関心があり、清掃業務に慣れた頃から入浴介助の手伝いなどを行うようになった。その後、聴覚障害者を対象としたヘルパー2級の講座があることを伝えると、本人も資格取得に意欲を示し受講することになった。清流園では在籍したまま公休扱いで、ホームヘルパー2級の講座を受講できるようにし、資格取得をサポートした。資格取得後は、2年間、清掃業をしながら介護士の手伝いをしてもらったが、本年度から正式に介助員として勤務できるようになった。聴覚に障害がありコミュニケーションの点で心配されたが、相手の話すことを口の動きを読んで理解し、声を出して会話ができるなど本人の精一杯の努力もあって、職員や入園者とのコミュニケーションに問題はないと判断された。写真2は介助員として働いている様子である。

それぞれの障害者のスキルによるが、本人の向上心や努力によってステップアップできるという一つの事例である。

写真2 介助員として働く様子 |

3. 取組とその効果

養護老人ホーム清流園の清掃業務において、3名の障害者の指導にシルバーの方2名を雇用した取組は、障害者とシルバーの方、そして清流園の職員にとっても非常に良い効果を与えている。

シルバーの方は交代で必ず2名のうちどちらかが勤務するようにし、清掃業務等についてのほとんどの指導をシルバーの方に任せている。シルバーの方から見ると障害者の方は息子か孫の年齢の頃で、賃金は少額ではあるが、ボランティア的な感覚で一生懸命に指導をされている。

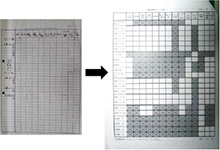

写真3は「手書き」と「ワープロ」で作成したシートであるが、「手書き」はシルバーの方が清掃する障害者の作業し易いチェックシートを考え、清掃業務担当の職員に提案してきたものである。右のシートはシルバーの方の真剣な態度に職員が感動し、「ワープロ」を用いてきれいにチェックシートを作成したものである。

このチェックシートにより、障害特性から急なスケジュール変更等が苦手で、作業が抜けることの多い障害者にとっては、本人自身でチェックしながら作業を進められるようになり、作業が抜けること無くできるようになった。そして、このチェックシートをシルバーの方と職員で作ってくれたことで、周りの人たちが自分たちのことを真剣に考えてくれていることがわかり、以前よりも増して一生懸命に清掃業務をするようになったという。信頼関係が深まり、自発的に行うようになったことがもう一つの大きな成果だろう。

写真3 手書き(左)とワープロ(右)で作ったチェックシート |

職員が中に入って清掃業務をやることもできるが、他の業務もあって時間的に難しいところを、シルバーの方がうまく障害者と職員を繋ぐ役目を果たしている。一方でシルバーの方から注意されて障害者が落ち込んでいたら、周りの職員が声かけをし、施設長は定期的に障害者とコミュニケーションをとり、シルバーの方のできない注意などしてお互いがうまくサポートしている。福祉施設における清掃業務は、感染症予防など非常に大きなウェイトを占め、清掃業務以外の職員も注意を払っておかなければならない大切な業務である。そういう意味では、障害者を雇用することで清掃業務に職員も関わりをもつよい機会になっている。

入園者と障害者とのコミュニケーションについて、たとえば入園者が認知症であったとしても入園者への対応で特に困ったことはないという。逆に冗談を言い合って上手にコミュニケーションをとる姿をよく見るそうだ。そして、元気な入園者の中には障害者のことをよく理解し、時々抜けがあっても文句を言わず声かけをしてくれる。入園者の方からの感謝の言葉などの声かけは、働いている障害者にとって大きなやり甲斐に繋がっている。

現在、3名の男性の障害者が雇用されているが、清流園の職員には女性が多いので、日々の業務や行事の準備における力仕事ではいつもよく手伝ってくれるので助かっているという。また、交流を深めるための施設の行事である誕生会や敬老会でも、演芸をお願いすると入園者の前で、歌を歌ったり、変装して踊って見せたりと自分の好きな歌や芸を披露して場を和ませてくれている。清掃業務だけでなく、様々な面から清流園を支えていることがわかる。

4. 今後の展望

自宅であればトイレ掃除などは週に1回程度で良いと思われるが、清流園の広い敷地にある全ての設備の清掃は毎日行われている。清掃は積み重ねで、しっかりやっていると建物の劣化のスピードも違うといい、12年目になる清流園の床は確かにきれいであった。また福祉施設では感染症が流行ると入園者の命に関わり、清掃業務はきれいにするだけでなく、漏れ無く消毒する作業が非常に重要になる。最近の清流園ではインフルエンザはほとんどなく、ノロウィルスも出ていないという。障害者を雇用し、その指導をシルバーの方が担うことで、職員を含め、それぞれが関わりを持ち、同時にそれぞれの力がうまく引き出された結果が現れている。

先に述べた聴覚障害者の清掃業務採用後に、福祉の仕事に興味を持ち、ホームヘルパー2級の取得を志願、そして実際に介助員として勤務することになったという例は珍しい。本人の努力が周りの人を動かし、清流園全体でバックアップしたことがうかがえた。また資格取得から介助員となるまで数年経過していることから清流園では慎重な検討が行われたのだろう。しかし、こういった意識の高い障害者に対し、ステップアップできる可能性を示してもらえたことは非常に評価でき、他の事業所でもこういった機会を増やしてもらいたい。

高齢化が今後ますます進み、養護老人ホームも現在の状況では、要介護状態の重度の入園者が多くなる。福祉施設等における人材不足も叫ばれる中、今回のように障害者の指導に福祉に対しての理解を持ったシルバーの方の雇用は、ますます複雑になる業務をこなす職員にとっても大きな支えになるように思われる。また、福祉の分野に限らず、意識の高い障害者を専門職として雇用することは事業所にとっても大きな力になるだろう。

| 執筆者: | 宮崎公立大学 人文学部 国際文化学科 教授 辻 利則 |

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。