心を通い合わせることで知的・精神障害者を雇用

- 事業所名

- さつきコーポレーション株式会社

- 所在地

- 鹿児島県霧島市

- 事業内容

- 住宅型有料老人ホームの運営を核とする福祉サービス事業

- 従業員数

- 50名

- うち障害者数

- 5名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 3 介護ヘルパー2、介護補助1 精神障害 2 介護補助2 発達障害 高次脳機能障害 難病等その他の障害 - 目次

事業所外観 |

1. 事業所の概要、障害者雇用のきっかけ・背景

(1)事業所の概要

平成23(2011)年に創業。「全ての高齢者を敬い、全ての人を愛し慈しむ『こころ』をもつ人づくりを目指します。事業の理念は『こころ』です」という理念の下、住宅型有料老人ホーム「善の心」を核に、居宅介護支援事業、通所介護事業、若年性認知症通所介護事業、訪問介護事業を展開する。

平成27(2015)年4月の障害者雇用納付金制度改正の影響だけではないであろうが、このところ同社における障害者雇用の実情を見学したいという近隣事業所からの申入れが増えているそうだ。

(2)障害者雇用のきっかけ・背景

今回、取材全般に応じてくれたのは、藤崎えり子施設長である。

当社で働く職員の施設長評は、心を大事にする人、愛のある人、厳しいところもあるけれど温かい人、親のように私たちのためを思って真剣に叱ってくれる人等々である。

取材の申込みをしたとき、同施設長は最初、きっぱりとお断りになった。理由は極めて単純明快で、曰く「うちでは、障害の有無で区別をしていません。職員はみな、ご利用者のために一所懸命がんばってくれる『人』であって、同じ存在です。一緒に働く仲間から、障害のある職員だけを切り離して取り上げることはしたくありません」であったが、何とか取材を受けていただいた。

筆者はこれまで30を超える事業所で障害者雇用の取材をさせていただいたが、障害者雇用に取り組むこととなったきっかけの中には、特定の人物、それは経営者だったり人事担当責任者であったりするが、その方々に強い思いがあったことが始まりという場合も少なくない。同社の場合もまさにそのパターンと言える。先述した施設長の人となりや熱くぶれない思いが強力なリーダーシップとなって障害者雇用に結びついたのである。

もう一つの要因を挙げておく。

詳細は割愛させていただくが、藤崎施設長は昔から知的障害者に深い関心を寄せており、知的障害者に関係する仕事に携わりたいと思いながらこれまで実現できなかった。

縁あって現職に就いてからは、ここで知的障害者と共に汗を流すことはできないだろうかと考えていたが、その手段が分からず悩まれていたのだそうだ。

そのようなときに、養護学校から生徒の職場実習を受け入れることになって、ようやく念願だった知的障害者との接点を持つことができ、それが障害者雇用へとつながっていったのである。

2. 障害者雇用の理念・ポリシー

形になっている障害者雇用の理念は存在しないが、当社の事業理念(前記「1.事業所の概要」の項で紹介)が障害者雇用の場でも貫かれており、とにかく「こころ」を大事にするようにしているという。

また、当社では、障害者を雇用するにあたって特段の金銭的投資は行なっていない。その代わり、時間と手間と愛情は惜しみなくつぎ込むことをモットーとされているようだ。誰でも最初から仕事ができるわけではない。他の誰かに教わって、少しずつ覚えていくものである。知的障害者に仕事を覚えてもらうには、教える時間も手間もかかるが、それを厭わない。障害のない者に比べて歩みが遅く、遠回りもするが、ただそれだけのことであって、必ず仕事はできるようになると考えている。障害者の可能性にフタをしないのである。藤崎施設長は次のように言う。

「障害者だから仕事ができない、障害者に任せる仕事はないと言う人がいます。その人が言うのは、単なる決めつけに過ぎず、事実ではありません。その人自身が勝手に決めつけているだけであって、仕事ができるか否かはやってみなければ分からないのです。」

まさにその通りである。障害者に任せる仕事がないというこの決めつけが、いかに蔓延し、障害者雇用最大の阻害要因となっていることか。

加えて、取材中に藤崎施設長の口から何度も発せられた次の言葉もはずすわけにはいかない。

「(障害者を)使っているのではありません。働いてもらっているのであり、助けてもらっているのです。自分がやるべき仕事、やらなければならない仕事を自分に代わってやってもらっているのです。」

職員に対しては、誰であろうと悪かったら叱る、頑張ったら褒めることを徹底しており、それは障害者であっても例外ではない。極めてシンプルかつ明快であり、公平である。

特に「叱る」という行為に関しては、相手に合わせた配慮はしても遠慮や手加減は一切しない。あらかじめ何らかの効果を狙った計算もない。厳しく叱るが、責めることはしないし、後まで尾を引くこともない。次の瞬間にはカラッとしていて、小気味いいくらいである。

反対に、一所懸命に取り組む姿勢に対し、あるいはきちんと業務をこなしたことに対し、感謝と褒めることも決して忘れない。メリハリの効いた、裏表のないこうした日頃のマネジメントが当社における障害者雇用を可能ならしめているのではないだろうか。

3. 取組の内容

(1)知的障害者雇用の取組

当社に勤務する知的障害者3名全員が療育手帳の所持者で、その認定区分はいずれもB1である。勤続3年のAさんと同2年のBさんは雇用保険の被保険者であり、ホームヘルパー2級(現在の介護職員初任者研修)の資格所持者である。もう一人のCさんは勤続1年半。家庭の事情で勤務時間が限られており、資格を持たないため、介護補助業務をこなしている。

障害者を雇用するにあたって、事前に社内全体、特に職員のコンセンサスを取り付けておくことは必要不可欠であろうと思うが、これは口で言うほど生易しいものではない。当社では「障害者と共に働くこともできないで、利用者に心を込めたサポートができるか」という思いを施設長、職員皆で共有することで乗り越えてきたという。

ア.日常業務の指導と業務の定型化

知的障害者に対してどのような方法で仕事を覚えていってもらったのか。

まずは専任の指導役(=相談役)を選定し、できること、できそうなことからとにかくやらせてみるのだという。そして、うまくできれば、きちんと褒める。褒められることで障害者は喜び、自信を持つ。こうして少しずつ次の仕事にチャレンジしていくことで、着実にできる仕事の範囲を広げていくようにしてきた。しかし、時には指導役を飛び越えて施設長の下に駆け込み、種々訴えてくる場合もあるが、その時は怒らず諭して指導役の元へ返すそうである。

介護従事者の日常業務は、例えば毎日の「朝から昼までの作業」、「昼から夜までの作業」、「トイレを中心とする清掃の作業」、月単位の「清掃の作業」のように、作業項目を作業単位で洗い出して一つの括りとしている。

ユニットと呼ばれるこの括りは上記の例のように複数存在し、日ごとにローテーションでそのユニットの作業担当が割り振られている。自分がその日に行なう仕事はもちろん、どの日にどの業務を担当するのかはこの割り振りを一覧にした当番表(業務表)を見れば一目瞭然であり、予定が事前に分かっているので知的障害者も安心して働くことができる。ただし、予定が急に変更になると障害者が戸惑ってパニックなどのトラブルにつながる恐れもある。このため、予定変更の可能性がある場合は、前もって予定変更がありうることを予告しておくことでトラブルの芽を摘んでおく。

当番表(業務表) |

イ.ヒヤリ・ハット報告書の導入

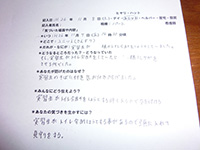

業務日誌などはどうしているのであろうか。写真は、知的障害者が実際に記載したヒヤリ・ハット報告書である。

採用当初に提出された報告書は、報告書としての体をなしていなかった。しかし、本人なりに一所懸命書いてくれたことであるから、これを一切否定しないことからスタートした。そして、感情だけの、心からあふれるままに書かれた報告書を手にしながら、怒らずに、「これはあなたの気持ちでしょ。何が起こったの」と優しく問い掛け、障害者から話をゆっくりと引き出していき、「それを記入すればいいのよ」と教えた。これを繰り返しているうちに、自力でこうした報告書も書けるようになった。

また、勉強会などにおいて抄録を残す作業をすることもある。こちらは、障害のない者が記載したものをそのまま筆写するなどしながら、時間をかけて少しずつ身につけてもらう方法を採っている。

その他仮定の話であるが、利用者やその家族の中に、障害者の仕事振りについてあからさまに不満をぶつける方、障害者本人を非難する方、障害者の就労に否定的な発言をされる方がいる場合は、そういう攻撃的な発言が障害者の耳に届かないよう万全の措置を講ずることになるだろうと言う。

ヒヤリ・ハット報告書 |

(3)精神障害者の雇用

当社が男女一人ずつ、計2人の精神障害者を雇用したのは半年ほど前になる。今のところは雇用保険の被保険者には該当しない短時間の勤務形態である。

精神障害者の雇用は知的障害者も精神障害者も同じ「人」、平等なのだからというのが理由の一つでもあったらしいが、あえて精神障害者雇用に踏み出した。障害を抱えるまではバリバリ働いていた方なので、「つまずき」さえ取り除けば、障害のない者と変わらない働きができるであろうという期待もあった。

社内では慎重論も出たらしいのだが、知的障害者の場合と同様に、正確には知的障害者も含めた全職員と同じように、「いいことはいい、悪いことは悪い」という善悪を峻別する従来通りの指導で臨めば大丈夫だろうし、それしかないという結論に落ち着いた。

実際に雇用してみて、知的障害者に比べ精神障害者の雇用は難しいと感じていると言うが、もちろん、それで心が折れてしまうこともない。

ある時、精神障害者が知的障害者に対して心無い発言をしたことがあった。精神障害者に対してどこが悪かったのか、何が許されないのかをきちんと伝え、厳しく叱った。精神障害者も理解してくれたという。

最初の取材時、長期欠勤中だった精神障害者が、次の取材当日に元気に復帰出勤された。施設長以下全員が笑顔でこれを迎えた。急がすことなく、丁寧に粘り強く復帰を説いてきたことが功を奏したようだ。

4. 障害者雇用のメリット、結びに代えて

(1)障害者雇用のメリット

一つは各種助成金制度が存在し、これを利用できることを知ったこと、二つ目は、障害のない社員が皆、何がしかの刺激を受けていること、しかも好影響を受けていることだと言う。

一例を挙げると「ボックスティッシュを15箱持ってきて」頼まれた知的障害者は、数をカウントすることが苦手だ。しかし、必死になって一つひとつ丁寧に数えていく。自分に託された仕事から逃げず、正面から向き合う真摯な態度、その懸命な姿を見て、仕事に取り組む姿勢、仕事と向き合う気持ち、仕事に対する責任感を再確認できたのだと言う。

(2)結びに代えて

当社には、利用者である高齢者を「(人生の)先輩」と呼び、社員研修の教材に小学三年生向けの道徳の教科書を使用しているユニークさがある。また、会社の経営基盤を固めなければならない創業期から知的障害者を雇い入れ、万全の受入れ態勢が整ったとは言い難い段階で精神障害者を雇用する大胆さがある。型にはまったマネジメントなど微塵も見られない。

一見型破りに見えるこうした事実は、実は隅々まで行き届く繊細な配慮の存在という土台に支えられていると言える。

人を育てることに全力を注ぎ、障害者が成長し、外に向かって飛び立つのであれば、ここを踏み台にしてもらっても一向に構わないとまで言い切る藤崎施設長が、是非とも実現させたいと考えているのは、現在働いている障害者がリーダーや責任者として運営にあたるグループホームの開設である。

その藤崎施設長から経営者の皆様方へ、障害者雇用についてのメッセージをいただいた。

「何も構える必要はありません。障害者には、できることをしてもらえばよいのです。誰しも最初からなんでもできるわけではなく、成長してできるようになるのです。」

下の写真は知的障害者が一年を振り返って書いたものである。

一年の振り返り

|

| 執筆者: | 社会保険労務士ほりえ事務所 所長 石神 啓介 |

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。