知的障害者の洗浄業務における合理的配慮事例

- 事業所名

- 合理的配慮事例・27100

- 業種

- 製造業

- 従業員数

- 190名

- 職種・従事作業

- 通い箱(ポリ箱)の洗浄作業。

フルタイムでの就労で、現在は残業することもある。 - 障害種別

- 知的障害

- 障害の内容・特性

- 知的能力のレベルとしては中軽度で、工程の少ない定型的な作業であればモデリングにより理解が可能。

- 言葉数は少ないものの、日常会話は普通にできる。

- 自動車免許を取得している。

- 身辺処理能力は自立している。

-

募集・採用時の合理的配慮

面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること

下記にある「その他の配慮」に記載している事項を実施したことから、面接においては対象障害者(以下「Nさん」という。)と企業担当者のみで実施しているが、一般の面接よりも平易でかみ砕いた表現で質問を行った。

その他の配慮

【採用時における配慮】

- 一般的な筆記試験は実施せず、知的障害があることを踏まえて以下の対応・配慮により、平成26(2014)年6月にNさんを採用することとした。

- 特別支援学校在学中(平成25(2013)年)に職場実習を2回実施し、Nさんが従事する予定の職務における技能の習得レベル、採用した場合の習熟のレベルを確認した。

- Nさんが通う特別支援学校に出向き、Nさんの日常生活の様子、社会生活技能面を確認した。

- 知的能力レベルを確認するため、職場実習時の日誌や感想文により、文章力や表現・思考力を確認した。

- 上記(1)~(3)の経過の中で、特別支援学校教諭から、作業面、対人面、生活面などの状況をこまめに情報収集を図ることで、面接や職場実習だけでは見えづらいNさんの状況を把握した。また、採用後のフォローとして、障害者職業センターや障害者就業・生活支援センターが関わってくれることについての情報を得た。

- この他、合理的配慮とは異なるが、上記1により採用内定を判断した上で、Nさん自身が通勤手段として普通自動車の免許取得を試みていたことから、一般常識、安全配慮に関する意識、危険予知及び知識の習得がどの程度できるのかを免許取得により補足的な判断要素としても確認することができた。

【補足:知的障害者を雇用することに至った背景等について】

これまで身体障害者を中心に雇用して雇用率を維持してきたが、将来にわたって雇用率を安定的に維持していくためにはさらに障害者を雇用していくことが必要と感じたことと、また企業として地域貢献を果たしていく必要性を感じたこと、これらのタイミングで特別支援学校からの実習依頼があったことがきっかけで、初めて知的障害者の雇入れを検討するようになった。採用後の合理的配慮

業務指導や相談に関し、担当者を定めること

【雇用管理面の担当者】

- 総務課の人事係3名が雇用管理担当者となった。

- 雇用管理担当者の役割

- Nさんの職業生活全般(服装や身だしなみ、勤怠管理、周囲との関わり方、体調面など)について、日々の状況を把握している。

- 下記の業務指導面の担当者と連携を密にしながら作業の習熟度について把握し、課題点や成長した点の整理、今後の作業目標についても設定する。

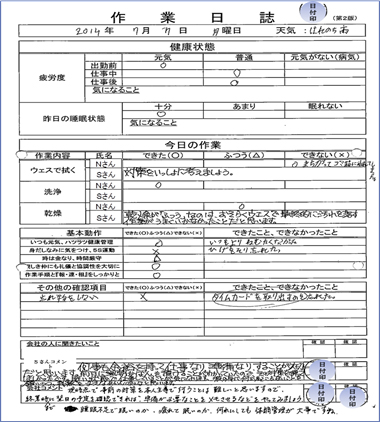

- 手法としては、ジョブコーチによるアドバイスにより作業日誌による書面でのやりとりのほか、日々の声かけ、随時Nさんや業務指導面の担当者との相談を行う中で、Nさんの思いを汲み取りつつ、信頼関係を構築しながら進めていった。その際のポイントとしては、体調面や行動面、そして作業状況の成長などにおいて、少しの変化を見逃さず、本人に確認したり、フィードバックすることに留意した。

- Nさんはグループホームに在籍していることから、休日の過ごし方や食事の量、疲労の蓄積状況、睡眠などの日常生活面のフォローについても支援機関との連絡調整をこまめに行っている。

【業務指導面の担当者】

- 業務指導の担当は、Nさんが従事する通い箱の洗浄作業を行っていた精神障害者(以下「Sさん」という。)とした。Sさんは、Nさんが雇用される前までメンタル面での調子の波があったが、もともと几帳面で責任感が強い性格傾向だったことから、Nさんの指導を任せることにした。

- Sさんの働き

- 当初Sさんは、Nさんの障害特性を踏まえて業務指導をどのように行うのかのイメージができず困惑したものの、雇用管理担当者から「できないことに目を向けるのではなくできることを伸ばしていく」「結果を急がず、長い目で指導する」ことを説明されてからは、責任感の強さも相まって、できたことは褒め、できなかったことはなぜできなかったのか、どのようにすればよいのかを丁寧に説明し、根気強く指導を行うことができるようになった。これにより、Nさんとの信頼関係が構築されるとともに、Nさんの作業習熟がスムーズに進むようになった。

- このような指導体制により、Nさんの成長はもとより、Sさんの仕事に対するモチベーションの向上につながり、今ではストレス耐性の強化が見られ、メンタル面の不調さがほぼ見られなくなるという相乗効果が表れている。

作業日誌

本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと

【業務量の調整】

担当業務である通い箱の洗浄(手作業で油落としやシール類の除去、洗浄機への投入)について、業務量や業務範囲の目標は、Nさんの職務の習熟度に合わせて段階的に設定している。現在では洗浄後の通い箱を製造ラインへ単独で運搬する作業も付加しているところである。【作業スケジュール】

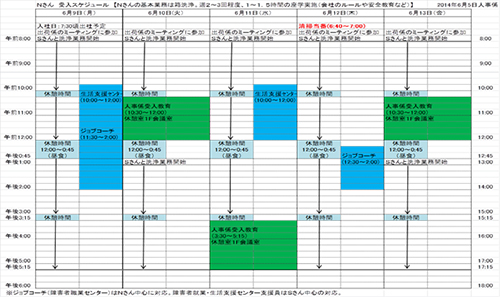

- 入社当初は日々の業務の流れを理解し、見通しをもって行動できるようにすることを目的に、Nさんの通った特別支援学校などからのアドバイスを得ながら週間スケジュールを提示・説明した。Nさんが業務の流れを理解し、適切なタイミングで作業などの報告ができるようになった時点で週間スケジュールは終了させた。

- 現在、入社してから1年が経過したところであり、業務の流れについては定着しているものの、一日の作業の組立(その日のうちに、何をどの程度こなす必要があるのか)をNさんが判断して行うことは難しいため、業務指導担当者のSさんが日々の作業スケジュールを提示し、それに沿って作業を進めるようにしている。

作業の様子(通い箱(ポリ箱)の洗浄)

作業場

週間スケジュール

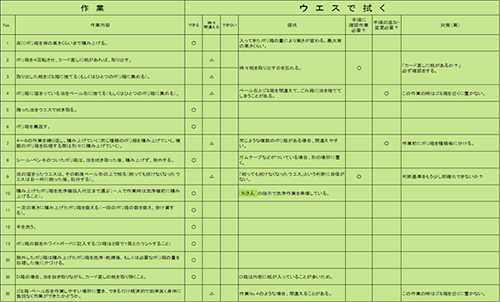

図等を活用した業務マニュアルを作成する、業務指示は内容を明確にし、一つずつ行う等作業手順を分かりやすく示すこと

【作業手順の理解促進と作業ミスへの対応】

作業工程の理解促進を図ることを目的に、Nさんのための作業手順書を作成した。作業の手順は理解できたものの、どうしても作業に抜け(ミス)が出てしまう状況が一定期間続いた。そこで、次のような取組を行った。- 作業のどの工程で抜けが出やすいのかを把握するため、作業手順書の1工程ごとにSさんと雇用管理担当者とで確認を行うこととした。その結果、特定の工程で抜けやミスが現れることが判明した。

- 作業の抜けやミスを改善するための方法を検討するに当たって、Nさんの特性(基準が曖昧なものは的確な判断をしにくいなど)を踏まえながら、次の取組を実施した。

- 作業手順を細分化した。具体的には、作業手順の中に「確認する」という行為を一つの工程として追加した。

- 作業の目的を再度明確に説明した。

- Nさんがやりやすい工程に修正した。具体的には、指導する側としては最も望ましいと思われる手順書を作成したつもりだったが、結果的にきれいに仕上げられれば当初設定した手順にこだわる必要性はないという視点を持ち、手順書を一部修正していった。

【作業指示の手法】

手順書等の作業ツールの活用以外にも、次のような取組を継続的に実施した。- 知的障害の特性に配慮してわかりやすい平易な言葉での指導、一度にたくさんの指示を出さずに一つずつ伝える。

- 作業の定着にはある程度時間をかけて根気強く指導する、できたことは褒めてNさんのやる気を高めることで定着を図る。

作業マニュアルと課題分析

出退勤時刻・休暇・休憩に関し、体調に配慮すること

【体調への配慮と管理指導】

- 就業時間は当初から他の社員と同様8:00から17:15に設定したが、作業現場は夏は暑く冬は寒い環境であるため、入社当初は日々、場合によっては数時間ごとにNさんの体調面を気にかけるようにした。

実際に入社から数ヶ月経過した夏場には、体力がもたずに作業能率が極端に落ちることがあった。その際には雇用管理担当者とNさんとの話し合いにより早退してもらうこともあった。ただし、Nさんの体力増進や作業の耐性を形成することも重要であると考え、時間短縮はせずに体調を見ながら日々判断をしていたところである。 - この他、ジョブコーチと連携しながら体調を自己管理することの重要性についても説明し、「トイレ休憩によるリフレッシュ」や「水分をこまめに摂ること」などについても具体的に指導を行った。

本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること

【従業員への理解】

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成した障害者雇用マニュアル(コミック版)を社内回覧し、知的障害者の雇用への理解と、一般的な配慮について促した。

【従業員との関わり】

全体朝礼や職場懇親会などを通じて、他部署の社員との交流を図れるようにした。

【Nさんの特性を説明する範囲】

Nさんと業務上直接的な関係を持たない社員に対しては、障害の内容や細かな特性などは伝えず、一社員として接してもらうように心がけている。一方でNさんと業務上直接的な関係性を持つ従業員には、Nさんに同意を取った上で職務上望まれる配慮事項について、雇用管理担当者から説明を行った。その他の配慮

【安全教育】

当社はフォークリフトが工場内を往来し、また天井クレーンや大型生産設備なども多く存在することから、安全に対する意識の醸成や、安全に配慮した具体的な行動・留意点を学ぶ必要があった。具体的には次の取組を実施した。- 一般の従業員であれば2日程度かけて集中的に安全教育を行うこととしているが、Nさんの場合は障害特性を考慮し、週に1~2日程度、2時間程度に分けて、雇用管理担当者がジョブコーチと連携しながら安全教育を実施した。

- 単に座学だけではなく、OJTとして作業現場の中で具体的に説明したり、反復学習をしたり、Nさんに確認して理解できていない場合は補足説明をしながら学習を進めることにより理解促進を図った。

【職場のマナーやルールの理解促進】

社会人・職業人としてのマナーを身につけてもらうことも重要と捉え、基礎的な知識についてはNさんが通っていた特別支援学校が卒業生を対象に実施している講座を受講してもらった。当社における職場のルールについては雇用管理担当者やジョブコーチによるアドバイスで職場におけるSさんからのOJTにより徐々に習得を図っていった。【支援機関のサポート】

Nさんが安心・安定して継続的に就労できる体制を構築すること、また、当社としても知的障害者の雇用が初めてであり雇用管理のノウハウや進め方がわからなかったことから、特別支援学校やハローワークからの情報提供をもとに、さまざまな支援機関からサポートを得ることとした。それぞれの支援機関の役割については以下のとおり。以下の他ハローワーク、市役所、社会福祉協議会などにも協力を仰いだ。- 特別支援学校:Nさんの気持ちの面のフォロー、Nさんの障害特性を踏まえた対応の仕方

- 障害者職業センター:ジョブコーチ支援により、Nさんの職場における課題への対応(職場のマナー習得、安全教育、就労意識の醸成など)、当社雇用管理担当者への助言(作業指導や雇用管理の具体的な方法など)

- 障害者就業・生活支援センター:Nさんの気持ちの面へのフォロー、生活面のフォロー

- グループホーム:日常生活面の情報共有と具体的な対応について協力依頼

- 一般的な筆記試験は実施せず、知的障害があることを踏まえて以下の対応・配慮により、平成26(2014)年6月にNさんを採用することとした。

障害者への配慮の提供にあたり、障害者と話し合いを行った時期・頻度等の配慮提供の手続きの詳細

上記の配慮に関しては、事前にNさんへ説明を行った上で対応している。また、配慮事項は一時的なものではなく継続性のある事項が多いため、現在も日々進捗状況を確認し、Nさんに対してフィードバックしながら進めているところである。

配慮を受けている障害者の意見・感想等

- 作業の指示はわかりやすく説明してくれるので、仕事がしやすい。

- 作業手順書は注意すべき点が書かれているのでわかりやすい。

- 雇用管理担当者がいろいろと気を遣ってくれているので助かっている。

- 支援機関からのサポートも継続的に受けている。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。