障害者支援団体における障害者雇用の事例

-

事業所外観

1.事業所の概要

「社会福祉法人 カシオペア障連」は、岩手県北の二戸圏域、通称「カシオペア連邦(二戸市・軽米町・九戸村・一戸町)」において障害者支援を行う社会福祉法人である。前身は、二戸圏域で活動する障害当事者団体の連携と親睦を目的に、平成15(2003)年7月設立した「カシオペア連邦障害者団体連絡協議会」である。平成17(2005)年6月に法人格を取得し、平成21(2009)年9月「特定非営利活動法人 カシオペア障連」に改名し、平成28(2016)年3月に社会福祉法人となり、現在に至る。

現在の事業内容は、大きく「相談支援事業」「就労・生活支援事業」の2つに分けられている。「相談支援事業」では、指定相談支援事業所「地域生活支援センター・カシオペア」と、雇用・生活について支援を行う「二戸圏域チャレンジド就業・生活支援センター カシオペア」を運営している。「就労・生活支援事業」では、就労継続支援(B型)や就労移行支援、生活介護、放課後等デイサービスの事業などを行う多機能型事業所「はあとすぽっと」と、3つのグループホームを擁する共同生活援助事業所「カシオペア」を運営している。

多機能型事業所「はあとすぽっと」内部(生活介護)

放課後等デイサービスで使われている部屋

2.障害者雇用の経緯

カシオペア障連に勤務する職員36名のうち、障害のある職員は2名で、精神障害がある40代男性と、指定難病(潰瘍性大腸炎)疾患の50代女性である。

40代男性は、平成21(2009)年から雇用している。もともとはカシオペア障連が運営する多機能型事業所「はあとすぽっと」の就労継続支援B型(雇用契約を結ばず、作業分のお金を工賃としてもらう)に通う利用者の一人だった。何年か通ううちに病状が安定してきたことや「就職したい」という本人の意向もあり、「はあとすぽっと」の職員として採用した。所長の野崎芳宏さんは「障害者の就労支援を行っている自分たちも一事業所として雇用の実績を作りたい、という思いもあった」と語る。

50 代女性は平成26(2014)年に雇用した。以前は二戸圏域内の施設で介護職員として働いていたが、平成24(2012)年に「潰瘍性大腸炎」の診断を受け、病気を抱えながら現場で働き続けることが難しくなり退職した。その後ハローワークでデスクワークなど内勤の仕事を探していたところ、「はあとすぽっと」で生活支援員を募集していることを知り応募し、採用が決まった。

3.仕事の内容

(1)40代男性(精神障害)の場合

「はあとすぽっと」職員として週に4回勤務する。担当業務は施設外就労支援である。就労継続支援B型で行っている作業の一つに「近隣地域の農家の手伝い(農作業請負)」があり、利用者たちを現地(畑)まで引率し、必要に応じて作業をサポートする役割を担っている。以前は同事業所の利用者だったことから、採用した当初は「利用者」から「職員」への切り替わりに本人にも周りにも戸惑いがみられたが、徐々に慣れていった。「利用者と同じ視点」でアドバイスやサポートができるという、ほかの職員にはない強みを持っている。また、一般就労を目指す利用者にとって「身近なお手本」であり、話しやすく相談しやすい存在でもあるようだ。

(2)50代女性(難病)の場合

「はあとすぽっと」における生活介護事業の生活支援員として、食事やトイレなどの介助が必要な障害者を対象とした相談対応や調整などを行っている。勤務が月曜日から金曜日までの平日が中心で、土曜日はローテーションにより出勤する日もある。

「潰瘍性大腸炎」という病気を抱えてはいるが「仕事中でも必要があればいつでもトイレに行くことができる環境」さえ整っていればほぼ問題はなく、障害のない職員と同等に仕事ができる。月2〜3回ほど通院をしなければならないが、直属の上司(主任)に相談の上、年次有給休暇を利用しながら通院日と出勤日の調整をしている。

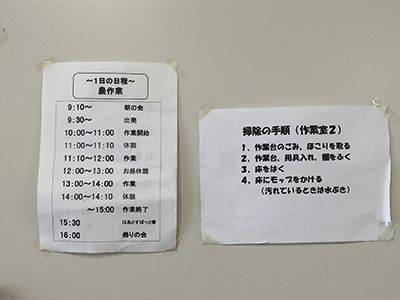

農作業のスケジュール。各自確認できるよう壁に貼られている。

1階事務所(地域生活支援センター・カシオペア/二戸圏域チャレンジド就業・生活支援センター)

各種相談もここで対応している。4.取組とその成果

(1)40代男性(精神障害)の場合

とても真面目に仕事に取り組み、ストレスを受けると精神的に不安定になりがちであるため、定期的な面談のほか、様子を見て適宜話を聞くようにしている。ストレスや不安が表情に現れても、気持ちを吐き出すことで解消されるように、日頃からコミュニケーションを大事にしている。

また、「役割分担を明確にすること」も有効な取組である。例えば、他の職員が別の仕事を担当していることに対して「自分に障害があるからその仕事をさせてもらえない」といった負の感情を抱くことがないよう、「あなたには○○を任せたい」と伝えることで、自分の役割に責任感と誇りを持ってもらえるようにしている。一時は精神的に落ち込み半年ほど休んだ時期もあったが、復帰してからは意欲的に仕事に取り組み「いただいている給料分はしっかり働く」と話すなど、労働者としての意識の向上も見られる。

(2)50代女性(難病)の場合

「いつでもトイレを利用できる」ということ以外に特段の配慮はしてないが、半年に1回のペースで面談を行っている。本人は「以前は周りに迷惑をかけないようにと無理をしてしまうところがあったが、障害者として採用されたことで無理なく自分のペースで働けるようになった。できるだけ長く勤めたい」と話している。

(3)過去のケース

平成26(2014)年に肢体不自由のある60代後半の男性をパートタイム勤務で雇用したことがある。以前は一般就労で働いていたが、事故で指を失くし、「はあとすぽっと」では、障害者雇用の枠組みで採用され、就業継続支援B型で利用者のサポートに就いていた。しかし、障害特性に合った支援を行うという点で苦労したこともあり1年で任期満了のため退職した。

企業に長らく勤め、ある意味「社会に揉まれながら働いてきた」本人にとって、精神障害等のある利用者の態度や行動は「甘え」に映り厳しく接してしまうことがあったこと、また利用者側も「怖い」「分かってもらえない」という不満が溜まり、お互いにストレスを感じてしまったことがうまくいかなかった原因と考えられる。「障害のあるなしだけではない『適材適所』の難しさを実感した」と振り返る野崎所長。現在、その男性は当事業所に登録し、再就職に向け前向きに取り組んでいる。

5.課題と展望

野崎所長は「障害者を雇用している事業者にもよく質問されることですが、障害のある職員とその他の職員との『適度な距離感』の難しさは私たちも感じています。」と語る。特に精神障害のある職員に対しては悩みどころで、バーベキュー大会など昼の親睦会には必ず声を掛けるが、飲酒を伴う夜の飲み会などには声を掛けていないという。このことについて野崎所長は次のように話す。「もちろん同じ職場で働く大切な仲間の一人であり、障害のあるなしで線引きをするつもりはありませんが、距離が近くなりすぎるとお互いに疲れてしまうかもしれない、お酒が入り不用意な発言などで傷ついたり、トラブルが起きるかもしれないといった懸念があります。単純に『ここまで』と線引きできるものではないので、日々の関わりの中でお互いにとって無理のない距離感をつかんでいきたいと思っています。」

こうした課題を踏まえ、今後のカシオペア障連の展望についても伺うと「当事業所で働く障害者をもう少し増やしたい。そしてその経験を障害者の就労支援事業にも活かしていきたい」とのこと。さらに野崎所長は次のように話す。

「二戸圏域は人口の流出や減少による人材不足が深刻になりつつあります。一方で、地域には働きたい、自立したいと思っている障害者もたくさんいて、両者をうまくマッチングさせることで、それぞれの課題を解決できるかもしれないと考えています。」そして、「地域の人材不足の解消と、障害者の自立、その両立を実現するためには、一人ひとりが能力を発揮できる『適材適所』で、雇う側・雇われる側双方にとって意義やメリットのあるマッチングをすることが必要になってきます。適性の見極めやマッチング力、雇用する企業側の意識啓発など様々な課題はありますが、地域企業と連携しながら体制作りに力を入れていきたいです。」

6.障害者雇用を検討する企業へのアドバイス

「障害者を雇用する」と聞くと「設備を整えなければ」「何かトラブルがあったら心配」などつい身構えてしまうかもしれないが「障害者の弱みと強みを把握すれば、必要以上に怖がったり気を使い過ぎたりする必要はない」と野崎所長は呼びかける。

確かに、障害のない社員と全く同じ時間、内容で働くことは難しいかもしれない。しかし「何ができる」「どのぐらいできる」を明確にし適切に配置をすることで、障害者は長所や能力を活かして働くことができ、またそれは企業への貢献にもつながる。「その『つなぎ役』である自分たち就労支援事業所が地元企業と連携し、障害者を『人材』と捉え、前向きに雇用を考える企業を増やしていきたい」と野崎所長は話してくれた。

執筆者:編集者・ライター 鈴木 いづみ

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。