福祉的就労から一般就労を目指して!!

-

事業所外観

1.事業所の概要

平成17(2005)年4月に、知的障害者通所授産施設「ワークショップあさひ」を開設した。

「ワークショップあさひ」は、平成21(2009)年4月に、就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労移行支援・生活介護の「多機能型事業所」へ移行した後、平成23(2011)年の4月、「多機能型事業所 ワークショップあさひ」から「就労継続支援A型事業所 ワークショップあさひA」として当事業所が独立し単独事業としてスタートした。

当事業所は最低賃金の減額特例を申請せずに、長崎県の最低賃金を確保した上で、利用者と雇用契約を結んでいる。

最低賃金の減額特例を受けずに雇用していくことは、事業所としては困難な場面もあるが障害者の経済支援という意味で大きな意味を持っている。毎年、最低賃金が引き上げられていく中、事業所一丸となって収益確保のための販路拡大等、障害者雇用安定のため努力を続けている。

2.取組の内容と効果

事業所にはパン及びカステラの製造作業があり、それぞれの作業を経験した上で、個々の希望や能力に応じて適した作業工程に配置している。以下、軽度の知的障がいがあるOさんの雇用の取組を紹介する。

(1)Oさんの雇用

Oさんは、それまでクリーニング店で障害を開示して働いていたが、勤務時間や休みが安定しないことから給料も希望するほどにはもらえなかったことや、職場の人間関係などで悩んでいた。そのようなとき、Oさんが所属するサッカーチームのコーチである他の事業所の職員によって当事業所のカステラの製造事業を知り、当事業所での就労を希望するようになり、平成21(2009)年にカステラの仕事に挑戦してみたいと面接に訪れた。

(2)Oさんの職場適応

他の利用者は、送迎バスの時間等の関係で主に午前9:30からの作業開始となっているが、Oさんは普通自動車の運転免許があり自家用車での通勤が可能だったことから、朝早い時間からの勤務でカステラの製造作業に取り組むことになった。

現在は、カステラの包装や窒素ガスの充填作業及びカステラの出荷作業を担当している。勤務時間も、雇用当初は4~5時間と短時間であったが、技術の向上に伴い6時間勤務となり、本人の希望を受けて今では8時間のフルタイムで雇用契約を結んでいる。

Oさんは軽度の知的障がい以外に軽度の聴覚障がいもあり、指示の理解が難しいことがあったが、何かを伝えるときには分かりやすい言い回しでゆっくり・はっきりと話し、理解できるまで何度も説明し、支援員と一緒に繰り返し作業を行うことで、大抵の指示は目で見て伝わるようになった。

- ア.カステラの包装作業

-

まずはカステラの包装作業に取り組んだ。カステラの包装作業については支援員が包装した見本を触り、包装の張りなどの感覚をつかませてから本人に実際作業をしてもらうことを繰り返し、およそ半年程の間に一人で作業ができるようになった。

- イ.窒素ガスの充填作業

-

次に機械を使用しての窒素ガスの充填と袋の口を閉じる作業に挑戦した。窒素ガスを充填するには、マチのついたビニール袋を機械に装填しなければならず、手先の器用さが求められる。それ以上に困難であったのは、カステラのサイズごとに充填ガスの量など機械の設定が異なることであった。当初は、細かい機械の設定を支援員が行い、Oさんがカステラの入った袋を設置しガスを充填するという作業分担をしていた。その後、機械の細かい設定についてはメモリに矢印を付けるなど目で見て分かるように工夫したこともあり、半年後には一人で作業できるようになった。

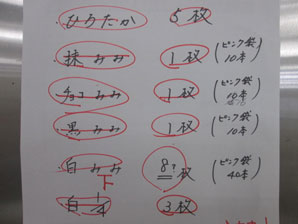

- ウ.カステラの出荷作業

-

その後もスライサーを使ってのカステラのカットや、出荷準備などに取り組んだ。

今では各サイズ用のスライサーの刃が用意されており、サイズごとに刃を取り替えるだけでよいが、Oさんが取り組み始めた頃は一斤と半斤の標準的な刃しか用意されておらず、他のサイズのカステラは大きな専用の包丁で手切りしていた。

出荷準備の際も異物混入などがないかの確認は当然のことながら、出荷先によって異なる包装の仕方やシールの貼り方など一つ一つ対応しなければならない。

まず発注書を作り事細かに指示を書き、その発注書を確認しながら作業を進めていき、分からない場合は支援員に確認するなどしながら取り組んだ。

就労から7年、今では一とおりの仕事ができるようになった。

いずれの作業も、まずは支援員と共に行い、理解の状況をみながら一人で挑戦させてみるというやり方で、Oさん自身が達成感を味わうことができ、意欲も増すことから技術の向上に繋がっている。

このように機械操作も含めて、すべての作業行程を一人で任せられる利用者は今のところOさん以外にはおらず、支援員からも厚い信頼を得ている。

- エ.Oさんの特性に配慮した支援

-

- (ア)失敗したときの対応

-

しかし、ここまで習得するまでには当然のことながら失敗も数多くあった。

Oさんは失敗を指摘されることが苦手なため、失敗したときは自尊心を傷付けないように言葉を選んで注意し、後日、同じ作業をするときには、作業に入る前に声掛けをして同じ失敗を繰り返さないように意識付けをさせている。

また、体調が良くないときや精神的に落ち込んだ様子が見受けられるときは、支援員が積極的に一緒に作業を行いサポートしている。失敗をしてしまったときに、その失敗を隠してしまうことが新たなクレームを生み出してしまうことから、どのような状況においても、本人が失敗を申し出ることができる環境作りを心掛けている。

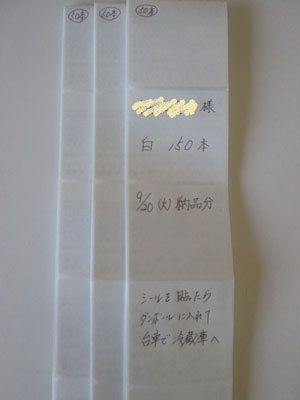

発注書①

発注書②

- (イ)人間関係への配慮

-

Oさんは小さい頃からスポーツ万能で、現在でもサッカーチームで活躍しており、スペシャルオリンピックス世界大会ではサッカーの日本代表に選ばれオーストラリア大会に出場している。また全国障害者スポーツ大会では練習をしていないにも関わらずやり投げで優勝してしまうなど、ポテンシャルの高さを発揮している。そのため、作業についてはある程度の訓練でそのほとんどをクリアしてきたが、人間関係においてはうまく行かないことが度々あった。

Oさんは聴覚障がいがあるため、周りの声がよく聞こえず、支援員と他の障害者が話していると自分の悪口を言われているのではないかと不安になることがある。また、Oさんの器用さと几帳面な性格により、一緒に働く他の利用者の作業内容に納得が行かずストレスを溜めてしまい、その何気ない一言に傷ついてしまい辞めたいと申し出たことは1度や2度ではなかった。

Oさんがそのようなことで悩み、その悩みがOさんの中で抱えきれなくなると支援員に相談にくるという繰り返しであった。その度に支援員はOさんの話に耳を傾け、その原因になったことについて、誤解などがある場合には説明するなどし、そのケアにも大きく時間を割いてきた。また支援員からのOさんに対する信頼を伝えるなどしてモチベーションを上げ、現在まで頑張ってもらっている。

カステラ包装の様子

窒素ガス充填の様子

カステラカットの様子

カステラ出荷準備の様子

3.今後の目標と課題

今後の目標としては、福祉的就労ではなく本人の希望でもある一般企業へ就職し定着することである。同時にOさんは前職での人間関係が原因で、一般企業への就職へは大きな不安も抱えている。

障がいのある人の就労は、個々の特性に合った適職を見つけることが一般企業への就職の第一歩といえる。

しかし定着するには、障がい者がメインで働く環境から障害を持たない人がメインで働く環境に変わっても、何事にも自信を持って取り組めるようにならなければならない。

そのためには技術面の向上はもとより、仕事への責任感を持つことや、社会人としての規律を身に付けることも必要である。

プライベートにおいても、一人暮らしや、いずれは結婚もしたいという夢がある。この先も公私ともに充実し、本人の豊かな能力を最大限発揮できるよう、技術面だけでなく精神面も磨いていけるよう支援していきたい。

執筆者:社会福祉法人ゆうわ会

就労継続支援A型事業所 ワークショップあさひA

支援係長 林田 なつ子

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。