—自立をめざして、特別支援学校と共に歩むー

100人の実習生受け入れと学校への仕事の提供で障害者を理解

- 事業所名

- 株式会社常磐谷沢製作所茨城工場(法人番号 6010001045921)

- 所在地

- 茨城県北茨城市

- 事業内容

- 産業用ヘルメット、乗用車用ヘルメット、安全帯、換気用風管、担架などの製造

- 従業員数

- 全社224名(茨城工場169名)(平成28(2016)年10月末現在)

- うち障害者数

- 6名(うち重度障害者数1名)

障害 人数 従事業務 視覚障害 1 製造作業 聴覚・言語障害 肢体不自由 3 製造作業、デザイン作業 内部障害 知的障害 2 製造作業、倉庫作業 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 難病 その他の障害 - 受賞歴

- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用優良事業所 理事長努力賞

- 本事例の対象となる障害

- 視覚障害、肢体不自由、知的障害

- 目次

-

茨城工場外観

1.事業所の概要

昭和46(1971)年、株式会社谷沢製作所と常磐興産株式会社との折半出資により設立された。平成13(2001)年谷沢製作所が常磐興産より常磐谷沢製作所の持株全株を収得し、谷沢製作所の完全子会社となる

2.障害者雇用の経緯

(1)障害者が障害者でなくなるとき

障害者との関わりは、平成21(2009)年、ヘルメットのあご紐や縫製の検品作業を知的障害者施設に依頼したところから始まる。

あご紐の検品作業(写真1)は、ボタンを留めるときにパチンと音がするかどうかにより判断するが、知的障害者も十分に作業ができ、月に何万本も検品し、障害のない人がやっても大変な時間がかかる作業なので、施設の応援は大きな力となっている。

障害者雇用の窓口である管理部部長渡辺光史さん(以下「渡辺部長」という。)は、元より障害者に対する偏見はなかったが、障害のある従業員が障害のない従業員と同じように検品作業をするのを見て、改めて障害者ができる仕事を選べば、障害者も障害のない人と同じ仕事ができることを実感した。

知的障害者施設(リバティゆい)における

ヘルメットのあご紐の検品作業(2)特別支援学校へ仕事を発注

障害者雇用のきっかけを作ったのは、茨城県立北茨城特別支援学校の先生方。当時の校長との話合いから、校内に現場実習(以下「実習」という。)のための架空の会社「北養株式会社」を作り、毎年3回、いろいろな仕事を発注している。現在は、同校のほか、県北の各特別支援学校にも部材を提供している。

会社で使用する作業指示書は、生徒にはわかりづらいので、写真を多用したものに作り変えている。また、先生方も障害のある生徒が作業しやすいように、治具に工夫をこらしている。その他、企業として文化祭へ出店、学校イベント時の駐車場貸出しなど、様々な面で学校と連携している。

(3)100人を超える実習生が教えてくれたもの

毎年1、2回、特別支援学校から十数人の実習生を受け入れており、これまで延べ100人以上の生徒が実習を行った。

渡辺部長は言う。「約100人の実習生をじかに見てくると、障害のある人も障害のない人と同じようにできる仕事は必ずあると感じる。また、知的障害者は、簡単な仕事しかできないだろうと思っていたが、想像以上にできる仕事が多くあり、障害者の持っている長所を伸ばしながら、長く働けるようにしていると、可能性は限りなく広がっていく」。

「障害者ができる仕事は必ずあるという目線で現場を見ると、現場の景色が変わって見えてくる。現場を歩くたびに、この仕事もできるのではないかと、障害のない人に代わって、障害者が働いている姿が見えてくる」。

(4)禁じ手の“配置転換”を多用

初めて雇用された障害者は、平成22(2010)年、ハローワークの障害者就職面接会を通して採用された知的障害のあるAさんである。

最初は、2、3人のチームで行う組立作業を担当した。仕事に問題はなかったが、障害があるためにコミュニケーションを取ることが苦手で、チームに溶け込むことがなかなかできない。本人からの申し出もあり、1人で行う組立作業に変更した。

知的障害者は、仕事や環境に慣れるまでに時間がかかるので、配置転換をしないほうがよいという考えが一般的である。しかし、同社では、仕事ができても人間関係が合わないと長続きしないと考え、4人の知的障害者のうち3人の配置転換を実施し、すべてよりよい結果となっている。

配置転換の前提は、本人の申し出が、障害に起因するものであり、かつ、配置転換先である現場の理解、協力が得られること。現場の理解、協力が得られるかどうかは、管理部と現場の信頼関係の有無により決まってくる。

信頼は、管理部が日ごろから現場に出向いて、コミュニケーションを良く取り、現場管理者、オペレーターの役に立つこと、また、配属された障害のある従業員を現場任せにしないで、現場と一緒に育てることから生まれてくる。

取材のために渡辺部長と現場を回ったが、部長は現場管理者、オペレーターと気軽に挨拶を交わし、積極的に会話する。そのやりとりは自然で明快であり、現場に頻繁に顔を出して、現場の従業員から信頼されている渡辺像を見た思いがした。

(5)家庭教育も必要

平成24(2012)年に採用された特別支援学校の新卒者Bさん、Cさんは、組立作業(写真2)に従事した。

Bさんは、学習障害(知的発達に遅れはないが、書く、計算するなどが苦手)はあるが、器用であり、人付き合いも良く、仕事もできたが、半年で退職した。

退職の理由は、家族が仕事より家庭の都合を優先させて会社を休みにし、本人も給料が入ると会社を休んで遊ぶようになったためである。家族に連絡を取り、何とか定着させようとしたが、無断欠勤が続いて退職してしまった。

これを教訓として、その後は、採用時に保護者を含めて面談し、障害特性に起因するもの以外は、障害のない従業員と同じ処遇とすることを徹底した。また、給料の使い方は、本人任せにするのではなく、指導するようお願いしている。

(6)仕事が人を成長させる

一方のCさんは、知的障害のほかに片方の目の視力が弱く、器用ではなく、少々おとなしい。

そのCさんから相談があったのは、入社1年後。チームで行う組立作業は、他の従業員に迷惑をかけるような気がしてプレッシャーを感じるとのこと。十分話し合ったが意志が固く、本人に負担を感じさせないため、「気分転換」という名目で、1人で行う倉庫作業(写真3)に配置転換を行った。

この配置転換も順調で、3年経過するが、1箱当たり12kgの段ボールに入った製品をピッキングする力仕事を順調にこなしている。平成27(2015)年には、フォークリフトの免許を取得し、現在は車の免許取得に挑戦中である。取材時、渡辺部長がCさんに声をかけたが、応答もはっきりしており、生き生きと働いている。なお、フォークリフト免許は、いきなりは受験させないで、社内教育を実施してから受験するので、同社における合格率はほぼ100%である。特に倉庫作業に携わる知的障害者は、全員免許を取得している。

Cさんは、入社時は弱々しいイメージがあったが、雨の日も風の日もめげずに自転車と電車による長距離通勤を行い、力仕事を続けるうちにすっかりたくましくなった。多少負荷のかかる仕事は、確実に人を成長させるようである。

(7)家族と話し合い配置転換先を決定

特別支援学校の新卒者Dさんは、平成24(2012)年の入社。仕事(加工作業)は全く問題なかったが、女性従業員が8割もいる職場ということもあるのだろうか、感情をストレートに出しがちで、人間関係がぎくしゃくすることがあった。

家族も交えて話し合い、倉庫作業(写真4)に配置転換させたところ、力仕事であるが、本人の性格に合っており、気持ちが安定し、スムーズに意思の伝達ができるようになった。

なお、Dさんのようにコミュニケーションを取ることの難しい障害のある従業員に対する教育は、同性同世代にこだわらないで、人生経験の豊かな高齢の従業員が担当しているが、気長に教えるので、はまり役といえる。

(8)中途視覚障害者の受入れ (相馬事業所)

特筆すべきは、平成28(2016)年の中途視覚障害者(全盲) のEさん(出向)の受入れである。手先が器用であり、部材の配置もすぐに覚え、3週間ほどの教育により、全く問題なく組立作業(写真5)ができるようになった。

仕事ばかりでなく、トイレの場所なども数日で覚えて、概ね1人で行動できる。また、食事面も簡単なサポートで対応できるようになり、周囲への溶込みも早い。いろいろと心配したが、「案ずるより産むが易し」であった。

家族が自宅から会社まで送迎していたが、自立するため自力で通勤したいとの本人の希望があった。渡辺部長は、自宅から2.5kmの道のりを心配し、部長自身が歩いてみて、危険個所の点字ブロック化を行政機関にお願いし、完成させた。

しかし、白杖を使った歩行は、1時間30分もかるので、盲導犬による通勤に変更した。現在は、車による送迎と盲導犬による通勤の両方を試行している。

3.現場の作業状況

ヘルメットに使用する部材の組立作業

倉庫におけるピッキング作業

倉庫間の積み込み作業

(リフトの運転は元より、

2トントラックの運転も行っている。)

視覚障害者の組立作業

(全盲であるが、障害のない人と

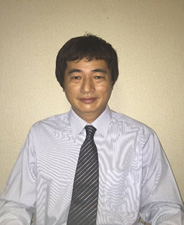

同じように仕事をこなしている。)4.管理部部長 渡辺光史氏からの提案

管理部部長 渡辺光史氏

(1)障害者の高齢化対策

当社は、「希望者全員65歳までの継続雇用」が基本である。また、一定期間の雇用期間が過ぎると、福利厚生の一環として、基金や掛け捨て保険への加入などを行っている。しかし、障害者が定年後も生活を全うするためには、自立に向けたさらなる努力が必要と考えている。

(2)現状と課題

初めて知的障害者を雇用したときは、障害者就業・生活支援センター(以下「支援センター」という。)、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構茨城支部、ジョブコーチにお世話になった。また、支援センター、特別支援学校とは、生徒が卒業した後も様々な視点で、雇用した障害のある従業員との面接をとおして、会社では得られない情報の提供を受けることにより、同社では、問題解決を図っている。

しかし、次のような課題があり改善が必要と考えている。

- ア.

- 通勤問題

工場周辺にバスが運行されていないため、車通勤のできない従業員は、家族による送迎か、工場に近い駅から約2.5Km の道のりを自転車または徒歩で通勤している。幸い今までは交通事故はなかったが、交通量の多いところを自転車などで通勤するのは危険であり、自治体の運営も含めた巡回バスなどの導入(活用)が必要であること。

例えば、市または行政の運営により、巡回バスが導入されると、障害者や高齢者雇用が飛躍的に進む可能性がある。さらにバスのドライバーにシルバー人材センターの登録者を雇用すると、一石二鳥の効果があると考える。

- イ.

- 自立のためのグループホームの増設

家族に支えられて生活をしている人は多いが、家族の支えには限界があることから、グループホームの活用など、障害者が安心して自立できる生活環境の整備が必要であること。

(3)企業間の連携

企業間の連携を図り、障害者の雇用に際して、どのような問題があって、どのように解決してきたかなど、気軽に情報交換や相談できる仕組み作りが必要と考えること。

障害のない人も不慮の事故、病気、高齢化などによって、障害者になる可能性があり、障害者は増える一方である。このような中途障害者も自立できる環境作りが大切であり、このような観点からも企業、行政の連携は不可欠であると考える。

(4)好不況、障害者雇用率に関係なく雇用を促進

7年前の北茨城特別支援学校との出会いから、身体障害、知的障害、視覚障害へと障害者雇用の枠を広げ、法定雇用率以上の障害者雇用を実施することができた。さらに従業員の理解を得るために、障害のある従業員と一緒になって実績を作り上げていくことが大切であると考えている。

今後も好不況や障害者の法定雇用率に関係なく、できる限り障害者を雇用していきたいと考えている。平成29(2017)年4月にも知的障害者を1名雇用する予定であるが、その定着のために管理部門、配置部門、障害のある従業員及び近隣の行政機関などの関係機関と一丸となって邁進したいと考えている。

(5)すべては、「自立」のため

最終目標は、「自立」、障害者もいずれは親元を離れ、自立しなければならない。教育、通勤、住居、適材適所、資格取得及び住まいなど、すべてが最終目標の自立に備えて必要なものと考えている。

執筆者:ヒューマン・リソーシズ・コンサルタント 北村 卓也

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。