障害の理解と配慮を現場主体ですすめ、障害者の戦力化に成功

- 事業所名

- 株式会社あきんどスシロー(法人番号 4010001148370)

- 所在地

- 大阪府吹田市

- 事業内容

- 寿司レストランの経営

- 従業員数

- 37,601名

- うち障害者数

- 193名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 3 店舗:食器洗浄、調理補助

本社:一般事務肢体不自由 15 内部障害 3 知的障害 143 精神障害 13 発達障害 14 高次脳機能障害 2 難病 その他の障害 ※従業員数は平成28(2016)年9月30日、障害者数は平成28(2016)年6月1日現在

- 本事例の対象となる障害

- 発達障害

- 目次

-

事業所外観

1.事業所の概要

株式会社あきんどスシロー(以下「スシロー」という。)は、日本国内で回転寿司チェーン「スシロー」を運営している。創業33年目を迎え、店舗数は全国に450店舗以上(平成29(2017)年3月時点)、売上高は1,464億円(平成28(2016)年9月期)、年間来店客数は約1億3400万名様へと成長した。今後もさらなる店舗数の拡大を目指し、より多くのお客様に、お腹も心も一杯になっていただけるよう "こだわりの寿司" と "こだわりのサービス" の提供のためにチャレンジを続けている。

スシローの原点は、職人が握る一軒の「寿司屋」。昭和59(1984)年の創業以来、企業理念「うまいすしを、腹一杯。うまいすしで、心も一杯。」のもと、原価率約50%を維持し、素材の品質にこだわった寿司を一人でも多くのお客様にお召し上がりいただけるよう努力を重ね、「喜び」と「感動」をお届けしてきた。また、高度なITを駆使し、店舗での需要をリアルタイムに予測して廃棄ロスを減らす、世界初の「回転すし総合管理システム」を導入しているほか、サービス面においても、混雑時の待ち時間解消のため、スマートフォンアプリ「スシローアプリ」の開発・導入、テイクアウトシステム「お持ち帰りネット注文」によるインターネットやスマートフォンからのご注文受付開始など、進化を続けている。

2.障害者雇用の経緯

スシローには「地域に喜ばれる店を作る」という企業理念がある。障害者雇用で障害者の地域社会での自立の一助ができればと平成22(2010)年から積極的に障害者雇用に取り組む。

厨房内作業の職務分析を行い、障害特性に合わせた障害者雇用の推進とモデル店舗での取組をきっかけに、現在では約4割の店舗で障害者雇用が進んでいる。

3.取組の内容

スシローでは、本社に人事部障害者雇用促進担当部署があり、国内の各店舗での障害者雇用の促進に向けたサポートが行われている。採用後のミスマッチを防ぐために、地域の関係支援機関と協力し、職場実習(以下「実習」という。)生を募集する方法がとられている。

取組の順序

(1)店舗見学と顔合わせ

就労継続支援B型事業所に希望者を募り、店舗見学と顔合わせが行われた。

- ア.

- 手洗いや勤務前の体調確認、あいさつなどの体験

- イ.

- 店舗内の見学

- ウ.

- 質疑応答

(2)実習の流れ

見学後、実習に進み、オリエンテーション(実習生は、実習生プロフィールを作成して提出)⇒実習(8日間)⇒振返り(「職場実習評価表」を基に説明を受ける)。

- ア.

- 実習生プロフィール(※1)

本人だけでなく、店長、人事部、支援者が、みんなでつくる様式になっており、本人の特性把握と本人に関わる全員で目標に向かって進めていく気持ちになれる内容となっている。

- イ.

- 実習(8日間):洗浄業務(食器洗い)

- ウ.

- 職場実習評価表(※2)

見てわかりやすい「職場実習評価表」を基にした振返りでは、本人たちに分かりやすく説明できるため、採用・不採用、どちらでも今後に活かせる評価を受けられる。

4.スシロー高知朝倉店 大谷行広店長と近藤氏の取組

大谷氏は、県内で最初の受入れ店舗として実際に障害者を雇用したスシロー高知朝倉店の店長である。

障害者を雇用することについては、「障害者と働いたことはなかったが、他の店舗の店長と話をしたとき、障害者の人は一生懸命、まじめに働いてくれると聞いて、不安もありつつ、一緒に働いてみたいと思いました。」と前向きだった。

近藤氏は、大学卒業後、アスペルガー症候群の診断を受け、精神障害者保健福祉手帳(2級)を取得した。就職活動が困難であったことから、地域障害者職業センターの職業評価を受け、就労サポートセンターかみまちの紹介を受けた。

平成24(2012)年10月から就労継続支援B型事業所の利用となったが、当初は、「就職したい」気持ちの一方で、社会に対する根強い不信感や恐怖心があった。作業にはまじめで、高い作業遂行力はあっても、皆と楽しく過ごしたい気持ちが興奮につながり、ふざけ過ぎたりすると自分の気持ちが優先され相手にイライラをぶつけたりすることもあった。就職に向けた準備訓練が1年経過した頃に話し合い、自立訓練に切り替え、社会や人に対する安心感をもてるよう支援を行ってきた。他の利用者と一緒に穏やかに楽しく過ごせる時間が増えた頃、当該B型事業所が請け負っているクリーンスタッフの1時間の作業に1年ほど単独で就いた。日々、「がんばってるね」との声掛けでがんばりが認められ、ちゃんと指摘をしてくれた、このときの店長との交流を通して、「社会にはいいところもある。いい人もいる。」と思えるようになり、次のステップである就職に向けて動こうという気持ちが芽生えていった。本人も、支援者も、勤務時間が伸ばせる就職先がないかと探していたところに、スシロー高知朝倉店の障害者雇用の話があり、近藤氏の就労と職場定着への活動が始まった。

(1)洗浄業務での実習(平成27(2015)年9月:8日間)

実習では、支援者が前半は、張付き型の支援を行い、後半は徐々に一人で働く時間を増やしていった。

- 大谷店長

- 「本人の緊張がすごかったので、コミュニケーションがとれるかどうか心配でした。最初に入ってもらった食器の洗浄作業は、常に洗い物がくるため、仕事の終わりが見えなくて、焦って皿を落とし、ビックリして、声を出したりした。このような失敗した気持ちを引きずってしまい、落ち着きがなくなったりした。伝え方が難しく、臨機応変な指示が必要な場面では、指示しても本人に伝えたいことが伝わっていなかったりした。『誰にも失敗はある。』、『コミュニケーションが苦手なのはみんな一緒。』との思いから、言い方や注意の仕方を工夫して、周りがどうフォローするかが重要だと思っていました。一人ひとりがウェルカムな気持ち、フォローしたい気持ちになるように、従業員に対して、『誰にでも失敗はある。』、『コミュニケーションが苦手なのはみんな一緒。』と話していきました。」

(2)本雇用(平成27(2015)年11月)

本雇用と同時に、ジョブコーチ支援が実施され、3か月の支援期間を経て、その後、1年間のフォローアップが行われている。

- 大谷店長

- 「1か月程たって、食器洗浄業務から炊飯業務に変更しました。慣れるまで時間はかかるが、炊飯は作業の流れが見えやすく見通しが立ちやすいのと、仕事がうまく流れたら合間に少し時間ができるので、精神的に落ち着くのではないかと思いました。」

<業務内容>

- ア.

- 勤務時間:月85時間から90時間(9時から勤務開始)

- イ.

- 勤務日数:週5日(シフト勤務制)

- ウ.

- 業務内容:炊飯

8:20 出勤 8:30 手洗い (2種類のハンドソープ)

制服着用8:50過ぎ タイムカード打刻

朝礼(体調の確認)

手洗い

仕事開始(元気よく大きな声であいさつして入る)

元気よく大きな声であいさつ

手洗い

■洗米機1台、炊飯器4台、シャリッカー(酢合わせ機械)1台を使って、

使用する洗米機・炊飯器・酢合わせ機

■洗米

洗米の様子

洗米の様子

■炊く

炊飯の様子

炊飯の様子

炊飯の様子

■酢合わせ(シャリッカー)

酢合わせの様子

酢合わせの様子

酢合わせの様子

■シャリびつに入れる

酢合わせの様子

■シャリ補充(シャリを寿司ロボットに補充する作業)を繰り返す。

シャリ補充の様子

シャリの味を保つには、炊き上がり後、すぐに酢合わせすることが必要であるため、5分ごとに炊き上がるように、タイマーを駆使して確認している。

炊飯の回数は、平日14~18回(70~80㎏)、土日24回(120㎏前後)。

終わった順(洗米機⇒炊飯器⇒シャリッカー)に器具を洗い、床はワイパーで掃除する。

他にも食材の納品があるときは、作業の合間に冷蔵庫への収納をしている。13:00~14:00 終了(勤務終了時間は、炊飯の量などによって変動がある。) <職業生活リズム>

これまでの生活リズムを変えたくないという本人の希望もあり、月曜日を固定休とし、自立訓練の利用者と一緒に活動する日を設けた。火曜日から金曜日については、午前中勤務したら当該B型事業所に寄り、食事をし、仕事の振返りをして帰宅するという流れを作り、このことは現在も続いている。

<出てきた課題をどう乗り越えていったか>

- ア.

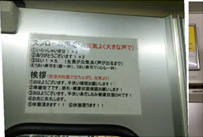

- 手洗いの手順とタイミングの習得

- 大谷店長

- 「手洗いのときは、『1、2、3』と声をかけながら手指の各部分を洗っていくのですが、声と動きがあわず、常にチェックが必要でした。周囲からは『店長から注意されたら聞く、他の人から注意されても聞かない。』との声もあり、彼には『他の人に注意されても聞かないかん』と話をしました。周りの従業員には、彼に対する注意の仕方も伝え、困ったら私に相談するように話しました。」

- 大谷店長

- 「手洗いのスピード感覚は、周りの人に合わせようという気持ちが出てきたのか、気づいたら適切なスピードで、できるようになっていました。」

- イ.

- 物の扱い方の習得

- 大谷店長

- 「力加減ができなくて、はずみで物を壊すことが多く、釜がへこんでいたりした。

当初職場では『何で乱暴に扱うの?』、『何でドンドン音をたてるの?』という疑問がうまれました。ジョブコーチに、本人の「体の動かし方」や「焦ると過度になる動き」などが障害特性によることを聞いて、それを周りの従業員たちに説明し、『できることは手伝って、やさしく注意』するよう話しました。

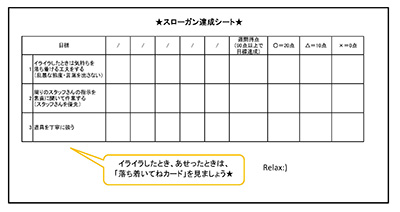

「物を大切に」のチェック表(※3)もつけるようになって、今は、『ふわっと』置くように、すごく意識してくれています。」

- ウ.

- 一緒に働く人とのコミュニケーションの改善

- 大谷店長

- 「なぜ指示した通りにしてくれないのか?」、「なぜ指示を聞いたり聞かなかったりするのか?」という周りの反発もありましたが、その都度説明し、話合いをして、理解を広げていきました。何かあったときは、近藤氏にも確認し、ジョブコーチに聞いたりもしました。

周りから戸惑い、不安が出たこともありました。彼はささいなミスでも予想を超えるほど興奮してしまい大声を出したりるすので、近藤氏に話を聞くと『テンパってしまって、やってしまう…。』と言うんです。普段落ち着いているときはいい人です。彼が落ち着いてできるよう、僕たちが理解しないといけないと思っています。

炊飯業務は単独で行うことが多く、作業を覚えてからでは周囲とのコミュニケーションが取りにくくなると考え、コミュニケーションの課題を改善し、多くの人になじめるように指導者を一人に限定せずに数人で育成指導するようにしました。

その上で一緒に働く従業員には『何かあったらなんでも言って』と伝えていました。私の前で見せる姿と他の従業員の前で見せる姿が違うと聞いていたので、私がいないときの話を聞きたいと思っていました。」 - 近藤氏

- 「新しい自動にぎりロボットが入ったとき、周りのスタッフにシャリを補充するよう声をかけられて『うっとうしい』って言ってしまった。それが、聞こえてしまった。」

- 大谷店長

- 「後で冷静になって、申し訳なかったと気づくようになったことは、成長!そこから、周りの人に、業務内容やオペレーションの追加、変更など新しい情報が入ったときには、彼のことを心配してみてほしいと話しました。彼のコミュニケーションの課題は、みんな理解している。普段の近藤氏がまじめなことは仕事の仕方で分かっている。」

- エ.

- 本人の精神の安定

- 大谷店長

- 「採用当初は、私との面談が多くて。ズバッと言っていました『君ならできる!』、『ぼくは、一度雇ったら、こちらから辞めさせることはない!』って。」

- 近藤氏

- 「はじめは、周りは敵だと殻に閉じこもっていた。最初、つらいことがあったとき は、みんなが望んでいないことをつい望んでしまって、解雇されたくなった。長く続けることで、周りのスタッフから『まじめによく働いている。』と言ってもらって、私のことを信じてくれているから、周りの人を信じてあげようかな…と。周りは味方だと。仕事仲間ができた。」

- 大谷店長

- 「今は、自分のやっている仕事をマスターして落ち着いています。『炊飯は任せとけ!』って感じ。」

- 近藤氏

- 「生きがいを感じられるようになっている。」

- 大谷店長

- 「今の課題は、新しい設備が入ったときの対応。新しいことを覚えようとすると、その変化であわててしまうので。後は、さらに時間を伸ばして長時間働いてもらうことです。」

5.雇用して、されて、よかったこと

- 大谷店長

- 「本当にまじめに働いていて、落ち着いて働く姿勢は、周囲の従業員の見本になります。周りの従業員の成長にもつながっています。障害のある従業員の目線に立って教えられているか、新人の従業員に教えるよりも、さらに深く考えるようになり、さらに相手の気持ちを考えるようになりました。モラルの向上につながっています。」

- 近藤氏

- 「長く続けられるか不安でした。店長さんはじめ、みんなが、私をかばってくれ、見守ってくれていることに安心感があります。働くことに自信がついた。みんなが味方、安心もしたし、私も何か…生きがいを感じるようになった。」

- 大谷店長

- 「近藤さんには期待しているので、これからも、厳しくいきます!笑」

6.おわりに

今回、私がスシロー高知朝倉店の障害者雇用について執筆できたことは、本当に感無量である。「就職が難しいかもしれない」という考えがよぎったことは一度や二度ではなかった。スシロー高知朝倉店の大谷店長をはじめ従業員並びに関係支援機関の皆様、そしてもちろん近藤氏から「ネバーギブアップ!」の精神を教えられた。「近藤氏…すごく変わった!!」と、変化と成長を実感することができたインタビューだった。これからも続く近藤氏のチャレンジを今後も見守っていきたい。

近藤氏がみなさんに送るメッセージ

「ネバーギブアップ!!夢は必ずかなう!!」

大谷店長と近藤氏

(※1)実習生プロフィール:独自のプロフィール表が作成されている。

(※2)職場実習評価表:独自の評価表が作成されている。

(※3)チェック表の項目を「○ △ ×」でチェックするもの。業務終了時に、従業員の方に、近藤氏から声をかけてチェックしてもらっている。

⇒障害者職業センターと大谷店長が作成した。

⇒毎日、仕事帰りに当該事業所に来所し、どんな一日だったか話して振り返っている。

チェック表

執筆者:就労サポートセンターかみまち 所長 澁谷 文香

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。