障害特性を活かした職場環境

- 事業所名

- ゼブラ株式会社 野木工場(法人番号 4011101011311)

- 所在地

- 栃木県下都賀郡野木町

- 事業内容

- ボールペン・シャープペン・マーカーなど各種筆記具の開発・製造・販売

- 従業員数

- 野木工場473名(平成29(2017)年4月現在)

- うち障害者数

- 14名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 1 包装 肢体不自由 1 検査 内部障害 2 検査 知的障害 9 運搬、包装 精神障害 1 検査 発達障害 高次脳機能障害 難病 その他の障害 - 本事例の対象となる障害

- 知的障害

- 目次

-

事業所外観

1.事業所の概要、障害者雇用の経緯

当社は、明冶30(1897)年創業であり、今年120周年を迎えた。事業内容としては、各種筆記具の開発・製造・販売を行っている。

昭和41(1966)年3月、ボールペン製造が軌道にのり量産体制を求められはじめた頃、当社国内唯一の近代設備を整えた大規模な工場として、当野木工場は生産を開始した。現在では、7万5千平方メートルを超える敷地内でチップやインクなどのボールペンの心臓部とも言える部品の生産から、各種部材の成形、中芯の製造、組立、包装までの一連の流れを行い、工場から国内外の顧客へ直接発送する体制が整っている。従業員数は473名であり、そのうち障害のある従業員を14名雇用している。

当社の障害者雇用は、昭和63(1988)年の「障害者の雇用の促進等に関する法律」の施行以前の昭和44(1969)年に初めて知的障害のある従業員を雇用したところから始まっている。

本人には、包装・検査作業に従事してもらい、職場では、職業適性を見極め、きめ細かく指導することにより、充分な戦力化の整備を図ってきた。

しかしながら、現実は、幾年度と連続して雇用率を下回ってしまう状況であった。

障害者雇用に真摯に取り組み始めたのは、平成12(2000)年度にインターネットなどで東京都内に本社のある企業が、障害者法定雇用率(民間企業は1.8%)を達成していないことで、企業名と雇用率などを公表されたことがきっかけであった。

当時、平成10(1998)年度より、毎年4,000,000円~6,000,000円ほどの納付金を5年間納め、ハローワークからは、「障害者雇用率達成の対策」として、3年間、雇い入れ計画作成の指導まで受ける状態であった。

企業の社会的責任を認識したうえで、法定雇用率1.8%達成に向け努力し、平成15(2003)年からは5年間雇用率を達成していたが、平成21(2009)年度は派遣社員のクーリングオフなどによる直接雇用をしたために、1.8%をクリアできず未達成になったこともあった。

その後、企業の社会的責任(CSR)に対する関心の高まりを背景に、障害者雇用率の確保に取り組んで来ている。

自社内だけで悩まずに、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等の社会資源との連携を深めながら、障害特性をよく理解し、自社に適した人材の雇用を検討することで、双方にとって雇用のミスマッチが少なくなり、現在では、法定雇用率2.0%は達成、平均2.2%以上の雇用率を確保している。

また、企業として、障害者雇用促進活動を推進し、特別支援学校や各種就労支援機関と連携して障害者雇用を促進している。その中で、身体障害者、療育、精神障害者保健福祉の各種障害者手帳を有する障害のある従業員は、知的障害者(9名、内重度知的障害者判定2名)が約6割と最も多く、次いで内部障害者(2名全て重度障害者)、聴覚障害者(1名重度障害者)、肢体不自由者(1名重度障害者)、精神障害者保健福祉手帳(1名)の順となっている。また、障害のある従業員の年齢層は、特別支援学校を卒業したばかりの者から60代までと幅広く、勤続年数が48年以上の社員もおり、障害特性や個人の能力に応じた作業に従事している。

次に、【知的障害(重度知的障害者判定)】のあるAさんを例に、具体的な職場配置・職場定着についての取組を紹介する。

2.職場配置

(1)清掃業務

増設された工場の清掃作業従事者として、就労継続支援A型事業所へ依頼し、Aさんを雇用することになった。清掃作業の専門の人を一週間指導者として依頼した後に、障害者担当者と共に1か月訓練、その後、一人での作業となったが、「汚れの度合い」、「清掃内容の程度」、「時間の使い方」などが分からなかったことから、一人での作業は難しいと判断せざるを得なくなり、多人数の作業であればできるのではないかと考え、社内、支援機関の担当者と相談した。

(2)印刷機オペレーター業務

相談した結果、外部委託部署へ配置転換を行った。当初は、見本を見てもボールペンのグリップについた汚れが、どの程度が不良なのか分からなかった。それでも、曖昧なときや現物不良が出たときには機械を止め、不良品の見本として何十種類かの見本を自分で作成し、一つひとつ確認をしながら、周りの社員からも教えてもらい、その結果、オペレーター業務を一人で任せることができるようになった。

更に、同じ職場の社員ともコミュニケーションがうまくできるようになって、後輩に仕事を教えるまでになった。途中教え方に悩んだりしながらも、一歩ずつ自立の部分が増え、成長する姿が垣間見えるようになってきた。しかし、2年ほどオペレーター業務に従事していたものの、委託会社が移転することになり、新たな業務への配置転換を余儀なくされることとなった。

(3)包装作業

配置転換先の包装作業は、以前に何度か経験したことがあることから可能と判断し、配置替えを行った。

作業上必要な数計算が苦手で、初めは治具を使って、10本単位で置いてから箱に詰めるなどの工夫をしたが、間違えや時間がかかってしまうこともあった。

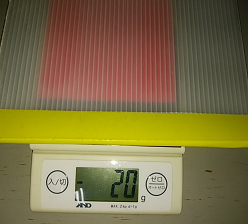

折しも、職場改善の一環で、計量計を使って規定数になったら『0』と表示が出るように設定したことが功を奏し、計算ミスが防げるようになった。

軽量ミスが軽減されるとともに、「分からないとき」、「問題が生じたとき」には、独り言のように『どうしたんだろう』と言うようになった。それに周囲の社員が気付き、『どうしたの?』と問いかけるようになり、そこから担当部署全社員を巻き込んで問題を解決していく職場環境が整備されていった。現在ではスムーズに作業ができるようになり活躍している。

計量前 規定数

計量中『0』確認

3.職場定着

Aさんは、今年で入社5年目。家庭でも掃除をしたことのないAさんが、業務として清掃作業に1年取り組み、その後外部委託会社の印刷機オペレーター業務に2年、そして現在は包装作業に従事している。

Aさんは、不安症でありながら、責任感が強く、柔らかな人当りで周りの人に好かれ、業務に不明確なことがあってもいつの間にか周りの社員がごく自然な形でサポートしている状況にある。このようなAさんの特性が職場環境と融合して現在に至っているように思われる。

私生活では、休日は自宅で時間のあるときはピアノを弾いたり、母親とショッピングを楽しんだりして過ごしていたが、今年(平成29(2017)年)の4月よりグループホームからの通勤を始めた。当初Aさんは1年位の生活と思っていたらしく、その後「一生涯」と伝えられたことで驚きと一瞬の抵抗もあったようである。その後、このことにこだわる素振りも余り見せずに日々通勤をしていたが、グループホームから駅まで徒歩で20分位かかることもあり、『足が痛いから』とか『一人ではいやだ』等たびたびホームシックにかかってしまったこともあった。そのたびに、担当者、ジョブコーチが不安や悩みに対して、一つひとつ丁寧にアドバイスを行った結果、現在は悩みや、不安もなく通勤している。

Aさんの場合は、何か問題が発生したときに、誰かに相談できたり、アドバイスを受けたりする環境が整備されたことで、本人が納得しながら、課題の早期解決に繋がったものと思われる。

包装作業の様子

趣味のピアノを弾いている様子

当社では、社員の『働きやすい環境』として、障害の有無に関係なく労働条件、職場環境を同一のものとしている。

職場環境における作業面では、障害の有無に関係なく同じ作業を行うものとし、朝出勤後「配員ボード」を確認し、作業を開始する。その後、作業ごとに、作業手順書があり、一つの作業が終わったら、「生産管理板」に品物名、数量、作業開始・作業終了とその間の段取りの時間を記入し、「どんな作業をすればよいのか」が一目でわかるように『見える化(可視化)』をしている。また、職場リーダーが、社員の仕事の流れを随時確認しながら仕事を進めることで、『作業の進め方に迷っているとき』や『体調の変化』が把握できることから、個々の状況を踏まえつつ、各人のレベルにあった支援を行うことで、少しずつ仕事の幅をを広げるようにしている。

管理板記入様子

管理板記入様子(商品確認)

また、仕事を教えることはできても、心理面や生活面のことや障害者特有の問題等を職場だけで解決しようと無理をすると長引くこともわかったので、すぐに障害者支援の専門家に依頼するようにし、専門の支援ワーカーと連携することによって、会社だけでなく障害のある社員にとっても安心して働ける職場環境へと改善をくりかえしていく毎日である。

今後についても、障害者の法定雇用率を維持していくことと併せて、障害のある社員が安心して仕事に従事し、楽しく生活できるよう、社会貢献の一翼を担っていきたいと考える。

執筆者:ゼブラ株式会社 野木工場 管理部 管理課 篠崎 妙子

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。