障害者に合った働きやすい環境調整を行い、積極的に障害者雇用を推進

- 事業所名

- 社会福祉法人 希望の家(法人番号 4060005003550)

- 所在地

- 栃木県鹿沼市

- 事業内容

- 障害者支援

- 従業員数

- 161名

- うち障害者数

- 8名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 2 支援員 肢体不自由 内部障害 2 支援員 知的障害 1 支援員 精神障害 3 支援員 発達障害 高次脳機能障害 難病 その他の障害 - 本事例の対象となる障害

- 精神障害

- 目次

-

事業所外観

1.事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

社会福祉法人希望の家(以下、「当事業所」という。)は、知的障害者授産施設として昭和48(1973)年に設立された。設立者は、ソニー創業者の一人である井深大である。

井深は、「世の中から遠ざけられがちだった知的障害者が、生きていることの意味を自覚して、生き生きとした日々を送ってもらいたい・・・。」 [平成5(1993)年創立20周年記念誌より]という思いから当事業所を設立し、今現在もこの設立精神は施設運営の根幹となっている。

当事業所は、平成15(2003)年に栃木県初のISO9001認証を取得し、国際的な品質管理システムにおけるサービスの提供が開始された。また、平成25(2013)年には創立40周年を迎え、施設入所支援や日中活動として生活介護事業や就労継続支援事業、就労移行支援事業など、障害者支援において幅広い事業を展開している。

(2)障害者雇用の経緯

当事業所での障害者雇用の取り組みは、平成19(2007)年までに遡る。当時の事務長であったH氏が、「社会福祉法人だからこそ、他の一般企業よりも障害者雇用に積極的でなくてはならない」といった理念を掲げ、聴覚障害者を1名採用した事がきっかけとなった。その理念は現在も引き継がれており、平成29(2017)年 6月1日現在、当事業所で働く障害者は8名であり、障害者の実雇用率は7.43%である。

2.取組の内容、障害者の職場配置と職務内容

(1)取組の内容

現在勤務している8名の障害者の中から、1名についての取組内容(採用に至るまでの経緯)を紹介する。

【Aさん(43歳男性、高次脳機能障害/精神障害者保健福祉手帳2級)のケース】

Aさんは、高等学校2年生のときにバイクで交通事故を起こし、脳挫傷を負う。その後、入院・通院を経て、高等学校を卒業し、親戚の紹介で岡山県にある一般企業に就職する。

約6年間勤めるも、会社が倒産してしまい離職。その後、いくつかのアルバイトを経験するが長続きしなかった。

平成23(2011)年、37歳の時、日光市にある物流関係の企業に契約社員として就職するが、指示された通りに仕事ができないなどの問題が発生したうえ、他の従業員から「仕事が遅い」などと頻繁に注意されるようになったこともあり、結局人間関係で行き詰まり、契約期間満了で退職する。

その後、Aさんの母親が高次脳機能障害という障害の存在を知り、その症状がAさんの行動などに当てはまることが多かったことから、知人を経由し、障害者就業・生活支援センター(以下、「センター」という)に相談することとなった。

関係機関の連携により、Aさんは平成24(2012)年8月から社会福祉法人希望の家のJSP班にてアルバイトとして働くことになった。同年12月には、高次脳機能障害として診断され、精神障害者保健福祉手帳の取得に至り、平成25(2013)年5月からは契約職員として働くこととなった。

このJSP班では、就労移行支援事業と就労継続支援B型事業を運営しており、活動としては、浴槽に使われる防水パンの二次加工業務を行っている。平成29(2017)年8月現在、38名の利用者と、15名の職員(内5名が障害者)で作業を行っている状況である。

(2)障害者の職場配置と職務内容

Aさんが当事業所でアルバイトとして働くようになる前に、センターより、Aさんの障害特性や関わり方に関して、以下のような情報の提供を受けていたことから、その点に留意し対応していった。

【Aさんの障害特性】

- 外見では障害があると分からないため、周りの人から不審に思われることがある。

- 以前に比べ、作業記憶・言語表現の低下がみられる。

- 作業の流れ、作業工程等をイメージすることが難しいため、口頭だけの説明では理解が難しい。

- 写真や映像を使って説明すると、口頭よりも理解することができる。

【Aさんとの関わり方について】

- 本人は、以前のようにできると思っていても、注意力や能力の低下があるため、一つずつ復唱しながら本人が理解しているかどうか確認すると良い。

- いくつかの情報(指示)をまとめて伝えるのではなく、一つずつ伝える。

- 伝えた情報をメモに取ることを促す。

- 分からない様子があれば、正しい仕方を丁寧に説明する。

- 根気よく、繰り返し接する。

また、具体的なJSP班での職務内容としては、先ずはJSP班での作業や利用者との関係に慣れてもらうことを目的に、実際に利用者と共にライン作業に入ってもらい、各工程を覚えてもらうことから始めた。

しかしながら、ある程度、ライン作業にも慣れてきた頃、本人より相談があり、「周りで一緒に作業を行っている利用者の支援について悩んでいる」とのことであった。

Aさんが関わり方について悩んでいるという利用者Bさんは、Aさんが作業を行う工程の、前工程を担当する利用者であり、作業中、突如、(何かがフラッシュバックするのか)興奮し、大声を出したり、自分自身の腕を噛んだりするなどの自傷行為が頻回にある利用者で、Aさんに限らず、他の職員も支援に苦慮している利用者であった。

Aさんに対し、Bさんが突如不安定になる理由について、Aさんの関わり方が問題ではないことを伝え、あまり悩みすぎない様フォローをするも、Aさんはなかなか納得せず、悩みに悩んで、「退社をしたい」などの話も出たため、JSP班内での配置転換を余儀なくされた。

今回の件に限らず、過去にも利用者と上手く関係性を築けず、それを気にするような場面があったことから、新たに担当する作業としては、あまり利用者との関係性がなく、マイペースに作業ができる、「塗装ロボットへの投入作業」に従事することとなった。この作業は、防水パンにロボットで防水塗装を施す工程において、塗装する防水パンをロボットに投入する作業であり、

- ア.

- 防水パンを所定の場所にセットする

- イ.

- 防水パンにエアブローをあて、埃やゴミ等を飛ばす

- ウ.

- 所定のボタンを押し、防水パンをロボットに投入する

- エ.

- 塗装終了したら、塗装にムラ等が無いか、検査をする

- オ.

- 異常がなければ防水パンを受けとり、乾燥炉に投入する

という一連の作業からなり、8時30分~17時まで、途中休憩はあるものの、台数にして一日500台前後、投入作業を繰り返すというものであり、利用者との関係もほぼない作業である。

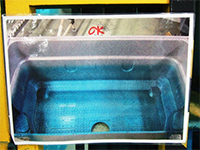

写真1:「塗装ロボットへの投入作業」で、

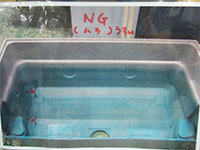

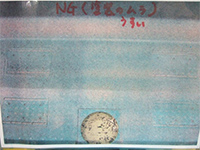

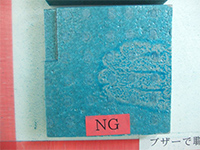

防水パンにエアブローをしている様子作業自体は単純であるものの、上記一連の作業の中で、エに関しては、塗装のムラがどの程度であれば「良品」であるのか口頭での理解が難しい所もあることから、本人の障害特性を考慮し、塗装のムラに関して、「良品」と「不良品」のそれぞれの写真を掲示し、判断してもらうこととした。また、稀に、塗装面に手等の油が付着しており、塗装が十分に塗られなかった不良品も流れることがあるため、不良品のサンプルを掲示し、同じような防水パンが流れたらラインから取り除くよう指導している。

写真2:良品

写真3:不良品

写真4:不良品の写真。塗装にムラがあるのが分かる。

写真5:不良品の写真。塗装面に指の形が写っている。

また、作業中、時折注意力が散漫になり、ウの作業で、ロボット投入とは関係ないボタンを押し、ロボットをエラー状態にしてしまうことがあったため、所定のボタン以外は押せないように、他のボタンにはテープを貼り付ける配慮をした。それ以後、押し間違いのトラブルはない。

写真6:作業では一番右側のボタンのみを使用する。

真ん中のボタンを誤って押すことが多々あるため、テープを貼付。以上の他、Aさんが担当する「塗装ロボットへの投入作業」では、ロボットの立ち上げからメンテナンスを行うスタッフが他社から出向で来ている社員(Iさん)であり、作業上、Aさんと関わることも少なくないことから、Iさんに対して、定期的に、Aさんの障害特性等について話し合いの場を設け、Aさんとの関わり方などについての理解が深まるよう努めた。

上記の様な配置換えや様々な配慮を行うことにより、Aさんは安定して作業を行うことができるようになり、また、利用者に対する悩みなども徐々に解決し、現在に至るまで、任された「塗装ロボットへの投入作業」をしっかりと遂行している。

ところが、業務以外の所でトラブルが発生した。平成27(2015)年4月、Aさんは、仕事帰りに、本人の注意力不足により交通事故を起こしてしまう。幸い怪我等はなかったが、自家用車が全損となる事故であった。事故の報告を受け、すぐにセンターに連絡をし、Aさんの自動車運転の安全性について確認をしてほしいと依頼した。センターが中心となり、運転免許センターにて「運転適性診断」を受けたところ、5段階評価の内、評価値2で、「要注意」との結果が出た。この結果を受け、自家用車での通勤に問題ありと判断し、それ以後、現在に至るまで、通所利用者の送迎を行っている当事業所のバスを出退勤時に利用している。

3.取組の効果、今後の展望と課題

(1)取組の効果

今回の取組で感じたことは、口頭では理解しにくい事項を図示化するなどといった、「障害のあるAさん本人」への配慮だけではなく、共に作業を行う他の職員にも、Aさんの障害特性等を理解してもらう等といった、「職場の同僚」への配慮も必要であると考える。特にAさんのような高次脳機能障害の場合、外見のみでは障害があると認識されることはほとんどないため、職場等において不適切な扱いや対応を受けている障害者も少なくないと思われる。事実、Aさんも過去の職歴の中で、不適切な扱いや対応を受けてきた経緯があったことを窺い知ることができる。

Aさんへの取組を通じて、改めて、「職場の同僚」に対しても障害者と共に働ける環境調整についての視点を向けることが、職場定着においてとても効果的であり、重要であると感じさせられた。

また、関係機関との連携も重要と考える。AさんがJSP班でアルバイトとして働くようになる前から現在まで、JSP班内でAさんに何か起こったときなど、センターとの連絡を密に交わしており、これまでも何度となく対応策等を共に模索してきた。支援機関と障害者が働く現場での密な連携が極めて大切である。

最後に、障害者の雇用においては、可能な限り、雇用する企業が個々の障害特性に合わせるといったスタンスが極めて重要であると考える。Aさんの事例では、例えば、交通事故をきっかけに、通所利用者が利用するバスで出退勤するといった配慮を行った。通常、一般の企業がこのような配慮を行うことは難しく、社会福祉法人だからこそできた対応の一つと言えるだろうが、企業が可能な限り障害者の個々の実情に配慮し、合せていくことこそが、障害者の雇用率や定着率の向上に繋がるのではないだろうかと考える次第である。

(2)今後の展望と課題

一般企業においては、平成30(2018)年度より法定雇用率が2.2%に引き上げられ、更にそれから3年を経過する日よりも前に2.3%となる予定である。当事業所では、冒頭で述べた通り、平成29(2017)年6月1日現在で、障害者の実雇用率は7.43%と雇用率は達成しているが、この結果に甘んじる事なく、障害者雇用を今後も積極的に行っていくことが必要であり、社会福祉法人として、他企業の見本となるような取組を積極的に行っていくことが求められる。

当事業所で現在働いている障害のある職員のうち、知的障害のある職員1名は現在、当事業所のグループホームを利用しており、以前はJSP班も利用していた。施設内で「利用者」から「職員」への転換を行い採用したケースであるが、このように障害者雇用に関しては柔軟な考えや受入態勢を整えていくことが、今後も社会福祉法人として必要不可欠ではないかと考える。

執筆者:社会福祉法人 希望の家

武子希望の家(JSP班)就労支援員(主任)根本 学

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。