障害者雇用を専門とするワークサポートチーム立ち上げによる雇用拡大

- 事業所名

- 公益財団法人がん研究会(法人番号 1010605002372)

- 所在地

- 東京都江東区

- 事業内容

- がん研究機関及びがん専門医療機関の運営

- 従業員数

- 2,217名

- うち障害者数

- 22名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 4 看護師、看護助手等 内部障害 4 看護師、薬剤師、調理師、一般補助員等 知的障害 10 一般補助員等 精神障害 4 一般補助員等 発達障害 高次脳機能障害 難病 その他の障害 - 本事例の対象となる障害

- 肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害

- 目次

-

事業所外観1

事業所外観2

1.事業所の概要 、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

明治41(1908)年に日本初のがん専門研究機関として設立され、平成23(2011)年4月、公益財団法人の認定を受けた。「がん克服をもって人類の福祉に貢献する」という基本理念の下、研究所と病院(有明病院)を併設し、先進的ながん治療を国内外に提供し、また地域がん診療拠点病院、特定機能病院としての役割を担っている。

平成28(2016)年には、新たに有明病院敷地内に放射線治療施設、画像診断施設、検診センターを開設するなど、施設の拡充を行っている。

(2)障害者雇用の経緯

以前は、特に障害者雇用を意識して取り組んでいなかったこともあり、6年前の障害者雇用率は0.9%であったが、行政指導等もあり、法定雇用率の達成を目指して、本格的に障害者の採用を始めることとした。法人内で業務の洗い出しを行ったところ、ちょうどその時期に、看護師を補助する看護助手が不足しており、看護助手の業務の一部を障害者の業務とするという発想が生まれ、平成23(2011)年から、人事部内に障害者の雇用を専門的に担当するワークサポートチーム(以下「サポートチーム」という。)を立ち上げることになった。

こうして、従来から雇用していた身体障害のある職員に加え、知的障害のある職員、精神障害のある職員を新たに採用し、サポートチームにおいて管理・指導することで、平成28(2016)年度に雇用率の達成に至った。

2.取組の内容と効果

(1)取組の内容

- ア.

- 募集・採用

主に以下の3つの方法により障害者の採用を行っており、近年では特に特別支援学校からの受け入れを重視している。

○ハローワークや支援機関からの紹介、ハローワーク主催の合同面接会への参加等を通じて、職場実習(以下「実習」という。)を行ったうえで希望者を採用する方法

○支援機関が実施する委託訓練(10日程度)を活用し、必要に応じてさらに実習を行ったうえで、雇用に結びつける方法(希望があれば訓練前に見学会を実施)

○特別支援学校の生徒を実習で受け入れたうえで採用する方法

いずれの場合も、5日から1か月程度の実習を有効に活用しており、対象者の障害特性等に応じて期間を決め、ジョブコーチの派遣等、支援機関のアドバイス等を受けながら、実習を行っている。また、採用面接時には保護者に参加してもらい、採用後の面談には支援機関の職員に参加してもらっている。

- イ.

- 障害者の業務・職場配置等

サポートチームでは、人事部全員で対応する体制を整備し、知的障害のある職員、精神障害のある職員のサポートを行っている。現在では10名の知的障害のある職員及び3名の精神障害のある職員、1名の内部障害のある職員がチーム内で勤務している。

なお、身体障害のある職員については、サポートチームに所属せずに、看護師、薬剤師等として勤務している。

サポートチーム内で勤務する障害のある職員の業務内容は、入院病棟での看護助手の補助業務であり、本人の希望や障害の程度、能力、特性に応じて分担を決めている。

採用当初は、以下のとおり(ア)病棟(看護部)での業務からはじめ、段階を踏んで、さらにレベルの高い(イ)事務作業、(ウ)他部署(薬剤部等)での業務の順で割り当てている。いずれも医療資格がなくてもできる作業であり、障害のある職員自身の意識を高められるよう、医療現場に直接関わる機会を作っている。

- (ア)

- 病棟(看護部)での業務は、ベッドメイキング、ベッド清掃、車いす清掃、おしぼりの準備等である。患者の入退院が頻繁で回転率が高いため、忙しいときは他の病棟で勤務している者が手伝いに回ることもある。

- (イ)

- 事務作業は、入退院時の書類作成等でパソコン等を使用して作業を行っている。そのほか、シュレッダー、封入作業、メディカルシーツカット作業(30メートルロール状の外来患者用シーツを用途にあわせてカットする作業)等も事務作業に位置づけている。通常、病棟での業務を経験した者が次に事務作業を担当することとしているが、患者や看護師、看護助手等との対面が多い病棟での業務に向かない者は、最初から事務作業を担当することもある。

- (ウ)

- 他部署での業務としては、薬剤部での処方せんの仕分け作業や薬品陳列作業等、検体検査部での採血する容器へのラベル貼りなどがある。

これらの業務を円滑に進めるため、毎日の朝礼で一日の勤務内容の確認、体調管理、身だしなみチェックを行うほか、必要に応じて終礼を実施し、一日の作業の振り返りを行っている。

1日の勤務時間は、全員9時から16時までの1日6時間、週5日の週30時間勤務としている。短時間での勤務設定は行っておらず、業務量や業務内容を調整し、座ってできる事務やシュレッダー業務など、軽易な業務に切り替えることによって、週30時間勤務が可能になるように工夫している。

休憩時間においては、図書館、食堂、控え室、更衣室、近隣の公園等様々な場所を利用して気分転換を図り、疲労が蓄積しないように配慮している。

また、年2回の個別面談を定期的に行うほか、支援機関とも連携し、アドバイスを受けることにより職場定着を図っている。

サポートチーム控室の様子

- ウ.

- 障害に配慮した職場改善、体制整備

サポートチームで勤務する障害のある職員が迷わず業務を覚え、能力を発揮できるよう、以下の改善、工夫を行っている。

○マニュアルの作成等

絵や写真、動画を使ったマニュアルを作成し、視覚的にわかりやすいようにしている。また、作業をレベルごとに分け、習得すると次の作業に進めるよう、作業到達レベルごとのマニュアルも作成している。

特にベッド清掃、ベッドメイキング等の作業手順については、わからなくなったときにすぐ確認できるように、作業中も持ち歩ける小型サイズのマニュアルを作成している。また、シュレッダー業務については、書類の回収場所等を表示した病院内の地図をマニュアルに掲載し、回収漏れを防止するため、地図に回収場所の番号を表示しており、仕事の進み具合を確認するうえでも効果がある。

さらに、患者への配慮を意識付けるための作業時のマナーやルール、コミュニケーションの取り方をまとめた冊子を作成し、採用時に配付するほか、その後も定期的に確認するよう徹底している。

ベッドメイキングマニュアル

シュレッダー回収場所マニュアル

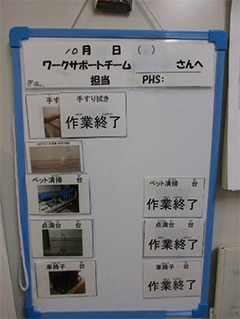

○作業指示ホワイトボードの利用

支援機関のジョブコーチに相談し、提案を受け、作業指示ホワイトボードを作成した。指示担当者が忙しく、対面による指示が行えない場合であっても、ホワイトボードに指示内容を記載し、それを障害のある職員が見ることによって指示がスムーズに伝わるようになった。

作業指示ホワイトボード

○サポートチーム用の制服

平成29(2017)年8月から、新たな取組として障害のある職員を対象にスタッフ用の制服を作った。この結果、障害のある職員であると見分けられるようになり、患者からクレーム等を受けることがなくなった。

このほか、業務の全体像を示す作業管理表の作成、作業工程に合せた仕分け棚の導入等も行っている。

また、以下の体制整備、研修等を行うことにより、障害のある職員が働きやすい職場作りに努めている。人事部の職員全員が障害のある職員支援に積極的に関わり、法人全体の障害者雇用に対する意識付けなどに向けて取り組んでいる。

○企業内ジョブコーチ、障害者職業生活相談員等の配置

企業内ジョブコーチ1名、障害者職業生活相談員2名を配置しているほか、人事部の職員(4名)が、一般社団法人日本雇用環境整備機構が認定する障害者雇用に関する雇用環境整備士(第2種)の資格を取得し、サポートチームの指導担当者2名が不在のときでも対応できるようにしている。

○一般従業員が障害のある職員に対する理解を深めるための研修の実施

障害のある職員と一緒に勤務する看護助手等に対しては、障害(者)に対する理解を深めるための研修を実施し、知的障害のある職員には順序立てて、複数回に分けて説明をするように、協力を依頼している。

○医療安全管理部が担当する「てあらい研修」やビデオ研修の実施

院内を清潔に保ち、感染防止を徹底するため、サポートチーム所属の障害のある職員に対して、看護部による「てあらい研修」を実施している。病棟での業務では、患者との接する機会もあるため、衛生管理の意識を高めるうえで重要な研修となっている。

(2)サポートチームにおける雇用事例

Aさん(40代男性、精神障害者)は、就労移行支援事業所から紹介を受け、委託訓練を経て平成28(2016)年12月に採用した。

これまで1か所の事業所に長く勤務したことがなく、ジョブコーチ等から注意を受けるとイライラしがちで、仕事を休むことはなかったが、コミュニケーションをするうえでトラブルが続いた。

このため、ヒアリングを実施し、本人の考えや希望等を確認したうえで「褒めて伸ばす」という方針に切り替え、仕事ができた場合には評価することを重視した。また、支援機関のジョブコーチによる支援を一定期間休止した。

この結果、改善が見られ、話を素直に聞き入れるようになり、ジョブコーチによる支援についても、改めてその必要性を説明して再開した。その後も、仕事を休むことはなく、後輩の指導役を頼めるほどになっている。

スタッフ用制服を着て作業中のAさん

Bさん(20代男性、重度知的障害者)も採用されて2年目になる。てんかんの症状があり、服薬をしているため職場では問題なかったが、ストレスがあると駅や自宅に居るときなど、緊張が解けてほっとした際に発作が起こりやすい傾向があった。

採用後、半年経った頃、帰宅する際に職場の最寄り駅で発作を起し、その場に倒れ込んでしまい、近くに居たスタッフ数名も驚き、パニック状態になる者もいた。サポートチームの職員が救急車を呼び病院まで送り、発作はおさまったものの、復職できるかどうか心配な状況であった、

しかし、この経験をきっかけに、周囲の同僚がBさんに対して優しくなり、声かけをして体調が悪いときなどは、休憩用に用意したベッドで休んでもらい、別の者が代わりに業務を行うようになった。

本人もこのことがあってからは、周囲に相談しやすくなり、頭痛がして体調が悪いときは周囲の同僚に伝えやすくなったという。

サポートチーム内に、お互いに助け合う意識が持てるようになり、Bさんもけっして仕事の習熟度が早い方ではなかったが、長い期間かけて今では一通りの仕事をできるようになった。

偶然ではあったが、Bさんのてんかん症状を目の前で見ることにより、周囲の同僚の理解、サポートを得ることが可能になった出来事であった。このことがきっかけで、個々の障害特性を把握・理解することの重要性に改めて気付かされることとなった。

スタッフ用制服を着て作業中のBさん

(3)取組の効果

がん研究会において障害者雇用を進めるうえでは、まずサポートチームを立ち上げたことが大きな効果をもたらしていると言える。そのうえで、様々な改善の取組を行い、単に法定雇用率を達成しただけでなく、職場定着を実現した。

また、当初はサポートチームの方から他部署に対して業務の洗い出しを依頼していたが、想像していた以上に様々なことができることがわかり、逆に自主的に障害のある職員にやってもらいたい仕事(例えば薬剤部であれば、薬品へのシール貼りやビーカー洗浄等)のリクエストが来るようになった。

法人全体としても、サポートチームによる障害者雇用の取組を通じて、障害のある職員に対する理解が深まっている。院内の職員が優しくなり、障害のある職員を一緒に働く同僚として受け入れるようになった。現場では、医師・看護師・看護助手等のスタッフがチームで動いており、障害のある職員もそのチームの一員という意識が浸透している。

3.今後の展望と課題

人事部人事労務課ダイバーシティ係長の西田さんは、社会福祉士の支援なども受けながら、受け入れる障害者の人数、種別を拡大することが今後の課題であると話した。

サポートチームにおいて、車いす利用者等、身体障害者のスタッフを受け入れることも目標の一つであるという。

また、サポートチーム所属の障害のある職員が、チーム内等の現在の職場に限らず、さらに職域を拡げ、様々な部署で働けるようになり、今まで以上に院内の職員に受け入れてもらうことを今後の目標としている。

執筆者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

東京支部 高齢・障害者業務課 金杉 文昭

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。