地域障害者職業センターの活用により、発達障害者の

対人関係業務の雇用を実現した事例

- 事業所名

- TOHOシネマズ甲府(法人番号 8010001087623)

- 所在地

- 山梨県中巨摩郡昭和町

- 事業内容

- 映画館

- 従業員数

- 64名

- うち障害者数

- 1名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 精神障害 発達障害 1 フロア業務:上映チェック、宣材組立・廃棄、ごみ受け、入場者プレゼント、場内アナウンス、館内清掃、来館者への挨拶 高次脳機能障害 難病 その他の障害 - 本事例の対象となる障害

- 発達障害

- 目次

-

事業所外観

1.会社としてどう考えているか

(1)事業所概要

法人全体としては、全国68店舗の映画館、従業員数4,600人である。TOHOシネマズ甲府には、上映スケジュールはスクリーンごとにバラバラであるが、9つのスクリーンがあり、平日は500人程度、休日、お盆、クリスマス前、正月などに5,000人ほどの来場がある。曜日によっても繁忙と閑散の差が生じ、勤務時間は、7時30分から深夜までのシフト制となっている。

(2)経営に対する考え方

運営理念:『GOOD MEMORIES』 劇場にお越しのお客様へ、良い思い出づくりができるような、次回にも繋がるサービスの提供を目指している。

(3)従業員構成・業務内容

支配人1名、副支配人1名、マネージャー3名、パート従業員など50~60人で構成され、業務内容は主に2つのセクション(表ア)に分かれている。なお、従業員は、原則すべての業務ができることを目指している。

【表ア:主な業務内容】

フロア 上映チェック、宣材組立・廃棄、ごみ受け、入場者プレゼント、チケットのもぎり、場内アナウンス、館内清掃、来館者への挨拶 コンセッション、ストア、その他 トレー拭き、仕込み、商品のご提供、各種検品、個数チェック、商品補充、その他軽作業 (4)障害者雇用に対する意向

法人としては法定雇用率を達成しているが、社内の方針として「全事業所での障がい者雇用」を掲げているため、障害者の雇用実績がない同事業所では、それが以前からの課題であり、今般本格的な採用活動を開始することとなった。採用活動にあたっては、上映作品や商品、人的環境等の変化が激しい職場であるため、それに堪える人材を採用したいと考えていた。また、担当させる業務における職務の切り出しをすることや、指導者をつけるなどの配慮は考えていた。求める人材像は、次のとおり(表イ)である。

【表イ:求める人材像】

体力のある人 立ち仕事であることに加えて、清掃や物品運搬等の体を使った作業が多い。 清潔であること 客商売のため、細かい規定がある。 やる気のある人 できるできないではなく、やろうとする気持ちがあるかを重視する。 挨拶ができること お客様へはもちろん、スタッフ間での挨拶も大事にしている。

お話を伺った副支配人の中西さん

2.採用までの取組

(1)地域障害者職業センターとの関わり

当面は1名の障害者雇用を予定し、ハローワークに求人を出していたが、応募がない状況であった。そこで、地域障害者職業センター(以下「職業センター」という。)に依頼をしたところ、関係機関などとの調整により、採用に取り組むこととなった。また、職業センターより次の支援を受けられることになった。

- ア.

- 今後の予定・訪問日の日程調整(職業センター → TOHOシネマズ)

- イ.

- 支援者による職場見学及び職務の切り出しの検討

- ウ.

- 時期による作業内容の変化を確認

- エ.

- 繁忙期(単独作業可)及び閑散期(複数業務の検討)の両方ができる対象者の検討

(2)面接

採用面接時に、対象となる障害者(以下「対象者」という。)を支援する職業センターの職員(ジョブコーチ、カウンセラー)に同席してもらい、対象者の受け答えを補足する形で、障害特性や就労上の配慮点について説明を受けた。これには副支配人が対応し、面接や作業の見学を行い、職場実習(以下「実習」という。)の実施と内容を決めた。

なお、副支配人自身は、前任地で障害者雇用の経験があること、また、全国の事業所の障害者雇用の情報を利用できるので、職業センターの活用と相まって相乗効果が生まれた。

(3)職場実習

実習を始めるにあたり、従業員全員に対象者の実習について周知した。そして、3名の指導担当者(ベテランのパート従業員 男性1名、女性2名)を選任した。3名にしたのは、シフト勤務があるため、指導担当者を常に最低1名は配置し、常時、対象者の指導・相談等に応じることができるようにするためである。

実習では3名の指導担当者が、相互にすり合わせをしながら指導に当たることとし、人選については、障害者に理解があること、確実に仕事ができていること、適切な内容で指導できることを基準とした。

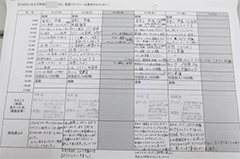

なお、指導担当者には、ナビゲーションブック(資料1)を読んでもらい、指導する上での参考にした。ナビゲーションブックとは、対象者と職業センターが作成した、対象者のセールスポイント、苦手なこと、健康面、配慮をお願いしたいことを記載しているもので、対象者への仕事の割り振りや接し方、安全衛生面の注意点などの理解のために、極めて有用である。

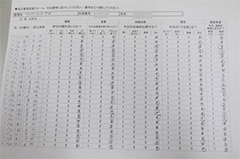

実習中は、毎日、実習スケジュール表(資料2)に、実習の振り返りを記入し、指導担当者が翌日にコメントを返し、それを副支配人が確認するようにした。

対象者曰く「指導担当者は、自分にとって先生のような存在で、大変感謝している。」とのことで、信頼関係が生まれていることを物語っている。

資料1 ナビゲーションブック

資料2 実習スケジュール表

実習内容は次のとおり(表ウ)となっている。

【表ウ:実習内容】

期間 10日間 実施日 期間内の月・火・木・金・土曜日 時間 9時~16時(休憩45分 状況に応じて、30分と15分に分けて取る) 作業内容 フロア業務(ゴミ受け、スクリーン内の清掃、トイレの清掃、トレー拭き、チラシ補充) 通勤方法 自転車15分(雨の場合は徒歩か電車) 制服 半そでの上着2着、ズボンを職場より支給。 持ち物 黒色のベルト、黒いシューズ、黒色の長めのソックス、時計、ハンコ 留意事項 ・チケットのもぎり、場内アナウンス等はハードルが高いので実習中は行わない。

・指導担当のスタッフに付いて実習を行う。

・実習後から、スケジュール表を見て動くので、実習中からスケジュール表を意識しながら作業する。

・毎日実習スケジュール表(資料2)に、実習の振り返りを記入し、副支配人が翌日にコメントを返す。(4)採用決定

実習を実施した結果が良好であったため、正式採用となった。対象者が、実習中に分からないことを質問できたこと、期間中モチベーションが変わらなかったことが採用に至ったポイントである。

採用後の労働条件は次のとおり(表エ)であり、ほぼ実習と同様の内容である。

勤務初日は、対象者の不安等への対応として、ジョブコーチも同行した。従業員通用口からの出勤方法を確認、カンパニ—ポリシー研修、書類の作成、リスクマネージメントのビデオの視聴、さらに、テナント従業員として参加する研修にも、ジョブコーチが同行した。

【表エ:主な労働条件】

期間 6か月の有期契約を更新 勤務日 月・火・木・金・土曜日 時間 9時~16時(休憩45分 状況に応じて、30分と15分に分けて取る) 業務内容 フロア業務(ゴミ受け、スクリーン内の清掃、トイレの清掃、トレー拭き、チラシ補充) 賃金 時給制 待遇面 雇用保険加入 3.採用後の取組

(1)就労開始

就労後3か月間は、週1回ないし2週に1回の訪問によるジョブコーチの支援を受けることができた。さらに、3か月経過後は、フォローアップとして、月1回の支援を受けることで、適宜、職業センターと連携することができた。

その間、一つひとつの課題に対して、必要に応じてジョブコーチの支援を受けながら、業務内容を改善していくことができた。例えば、対象者への指導は、ア、指導担当者から、イ、ジョブコーチから、ウ、副支配人から、というように段階的に指示をしていくことなどである。

対象者の依存傾向に対しては、距離感を徐々に広げながら、その距離を保つように接することを心掛けた。そうすることで、指導担当者の出番も、対象者の仕事に対する適応性の向上とともに、徐々に少なくなっていった。

チェックシートを使い作業管理をする様子

フロアを清掃する様子

上映終了後のゴミの回収の様子

次の上映時間までに、館内を整備する様子

(2)就労開始に当たってのエピソード

労務管理の工夫の一つとしてもあげられるが、接客サービス業であるため、髪型についても一定の規定がある。対象者は自身の髪型にこだわりが強く、会社の規定に抵触する部分があったため、その指導に苦慮していたが、規定の該当箇所を、対象者の行きつけの美容師に確認してもらうことで、対象者も納得する髪型で落ち着くことができた。

(3)プライバシーへの配慮

業務上必要な配慮のみを共有すれば十分なので、具体的に誰がどのような障害があるかは明示していないが、対象者本人の希望により特徴的な名札(資料3)を着用しているため、周囲がさりげなくサポートができている。名札にはコメント(例、「他のスタッフを呼ぶことがあります」)が付いており、お客様も含めて、事情を理解することに役立っている。

資料3 名札

(4)健康等への配慮

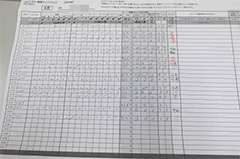

就労開始から、生活リズム等のチェックのために、自己管理支援フォーム(資料4)を記入してもらっていたが、全く問題がないため、使用を終了した。また、会社独自の身だしなみ・健康チェックリスト(資料5)は社員全員が記入しているので、それを見て適宜、対応している。なお、原則として残業は禁止である。

資料4 自己管理支援フォーム

資料5 身だしなみ・健康チェックリスト

4.取組の効果

(1)対象者の仕事ぶり

遅刻・早退・欠勤もなく、体調管理も行うことができており、障害のない従業員と変わらない働きぶりが認められる。特に、車いすのお客様の案内も、自分から気付いて声掛けを行ったり、ごみ受けや清掃作業も行ったり、滞ることなくできている。

(2)事業所への効果

障害者への接し方や指導方法などについて、従業員のスキルアップにもなっている。

5.今後の課題と対策・展望

(1)課題・対策

対象者は人に教えることが好きで丁寧に教えるので、後輩のスタッフとの関係は良好である。その反面、最近は「後輩のスタッフに対して上から目線で指示をしてしまう」、「後輩が他の業務にステップアップしていくことをもどかしく思う」といったような職場や業務に慣れるに従って課題も出てきていることから、対象者のモチベーション維持・向上も考え、他の部門での新しい作業(コンセッションの清掃、ホットドッグのバンズにウィンナーを入れるなど)の検討を予定している。

(2)展望

事業所側としてある程度の負荷は想定していたが、思った以上に早く仕事になじみ、戦力化ができたため、新たに新規採用を行うための準備も早期に整うものと考えている。特に、次の点(表オ)を高く評価しており、いわゆる「たくましさ」を今回の障害者雇用に感じている。

【表オ:今回の障害者雇用の評価できる点】

手を抜かない 細かいところに気がつく 精神面で波がない 具体的にはっきり指導できる 体調管理ができる ただし、他の障害者の場合、今回のような成果が出るかは未知数であり、多少の不安があるのも事実である。

(3)総括

今回の障害者雇用で特筆すべき点は、次の三点である。

- 発達障害者の仕事として、バックヤード的な業務に限定することなく、お客様への笑顔での挨拶や対応など、直接的にお客様と接する接客の業務を可能としていること。

- 採用前から採用後の長期間にわたり、職業センターの支援を継続して活用していること。

特に、職業センターのジョブコーチによる支援は、指導するときに、「どこまで踏み込んでよいか」、「誰がどの順番で伝えるか」などを相談できたことが極めて有効であったこと。 - 同事業所としては、初めての障害者雇用であったため、「何を相談すればよいか」から始まり、いつでも相談できるという安心感とともに、支援ツールとしてのナビゲーションブックの活用で対象者の「苦手なこと」に関する情報共有が可能となりとても参考になったこと。

最後に、対象者のインタビューを紹介する。「お客様が大勢来ると、うれしくなり、やりがいを感じる」「接客時の質問応答などは、まだ大変」「いつも緊張しているが、自分の役割が果たせたときはホッとする」「長く働いて、チケットの扱いなどのフロアの仕事もできるようになりたい」「次の上映まで時間が短いときの清掃は、皆で協力し合うからできるので、協力することは大切」以上であるが、笑顔で、はにかみながら答えてくれた姿が印象的であった。

執筆者:雨宮労務管理事務所 主宰 雨宮 隆浩

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。