個性を活かし、無くてはならない人材に育てる

- 事業所名

- 株式会社ホテルマネジメント ホテル日航奈良(法人番号 5150001005490)

- 所在地

- 奈良県奈良市

- 事業内容

- ホテル運営

- 従業員数

- 241名

- うち障害者数

- 12名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 2 客室清掃 肢体不自由 内部障害 知的障害 1 客室清掃 精神障害 9 客室清掃、レストランサービス 発達障害 高次脳機能障害 難病 その他の障害 - 本事例の対象となる障害

- 聴覚・言語障害、知的障害、精神障害

- 目次

-

事業所外観

1.事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

ホテル日航奈良を経営する株式会社ホテルマネジメントは、平成17(2005)年6月に設立された。

JR奈良駅直結の好アクセスに加え、世界文化遺産である東大寺、興福寺、春日大社、また奈良公園などの観光地へも徒歩圏内という便利な位置に所在している。

規模は、地上10階、地下2階。客室総数330室、大小宴会場8会場、レストラン・ラウンジ5店舗、浴場、カラオケルーム、チャペル、神殿、美容室、衣装室、写真室、売店、他を有する都市型ホテルである。

1300年の歴史を持つ古都奈良の歴史の深さと世界文化遺産の春日山原始林をはじめとする豊かな自然をあわせ持つこの街の、様々な魅力を満喫しながら、快適な癒しの時間を、訪れるお客様一人ひとりに過ごしていただけるよう、清潔で心地よい客室や、美味しい料理、機能的な設備を用意するのと同時に「お客様の気持ちに立った心のこもったサービスの提供」を追及している。

一人でも多くのお客様に「もう一度訪れたい」と思っていただけるホテルであること。それがスタッフ全員の目標である。

(2)障害者雇用の経緯

会社を設立した当時のスタッフの中に聴覚に障害のある社員がいた。障害があっても必要とする能力を持っていたので採用した。その後、ハローワークに求人を出したところ、肢体に不自由のある人の紹介があり、同様に障害があっても必要とする能力を持っていたので採用した。特段、障害者雇用の意識はなかったが、障害の有無に関わらず、受け入れていた。

同社は、客室清掃係であるハウスキーパーに、外国籍の人を採用していた経緯もあり、障害者雇用においても比較的スムーズな受け入れができる環境にあった。

その中で、平成20(2008)年に成立した「改正障害者雇用促進法」により中小企業における障害者雇用の促進が段階的に施行されることに伴い、障害者雇用に関する講演会やセミナー等に参加する機会が増え、平成26(2014)年、奈良県と奈良労働局が障害者就労支援事業として設立した「障害者はたらく応援団なら」(※)に登録企業として設立時より参画することとなった。

※「障害者はたらく応援団なら」・・・平成25(2013)年6月に奈良県と奈良労働局との間で締結した「奈良県雇用対策協定」に基づく取組として、平成26(2014)年2月に創設。障害のある人の就労に積極的に取り組む企業等で構成され、職場実習の受け入れ拡大や就労支援機関と連携した就職定着の支援など、官民一体となって障害のある人の就労を支援することを目的としている。

そして、本格的な障害者雇用の取組として、平成26(2014)年、奈良労働局が主催する障害者就職面接会に初めて参加し、精神障害のある社員2名、知的障害のある社員1名を採用した。この障害者就職面接会は、毎年1回秋に開催され、障害者雇用に取り組む奈良県の地元企業が多数参加しており、同社は以降、毎年参加している。平成27(2015)年は、精神障害のある社員3名、聴覚障害のある社員1名を採用、平成28(2016)年は、精神障害のある社員4名を採用した。

障害者雇用や外国人雇用をポジティブに捉えるか、ネガティブに捉えるかで受け入れの意識が変わってくる。確かに外国人雇用の場合は外国語が、障害者雇用の場合は様々な障害特性が鍵になるが、障害のない人においても色々な個性があるように、その障害特性を個性と捉えれば、雇用における条件は、みな同じである。今年は、更に地域の就労支援センターから紹介された精神障害のある社員2名を新たに採用した。障害をネガティブに捉えるのでなく、ポジティブに個性と捉え、その個性が同社において活かせる人材であるかを考え、障害のある社員の雇用を積極的に進めている。

2.取組の内容と効果

(1)取組の内容

- ア.

- 募集・採用

当初は、一般求人の中で、ハローワークから紹介を受ける形で採用していたが、平成26(2014)年以降は、奈良労働局が主催する障害者就職面接会に参加するほか、地域の就労支援センターから紹介を受ける形で採用している。

障害者就職面接会には、様々な障害のある人が面接会に来場する。昨年、平成28(2016)年では、約30人の応募者と面接した。障害者本人が単独で面接会に参加するケースと地域の就労支援センターの職員が付き添って面接会に参加するケースとあるが、同社は、特に採用時に区別していない。

また、面接会で採用した障害のある人の職場定着を図るため、奈良障害者職業センターのカウンセラーとジョブコーチからの支援を受けている。同社では、主に客室清掃係であるハウスキーパーとして採用しているため、ジョブコーチには、ハウスキーピングの業務内容を一通り覚えてもらい、当初の1~2日間、障害のある社員に付いて指導してもらっている。その後は、1週間後、1か月後、数か月後、というように徐々に間隔を空けて職場定着の支援を受けている。現在でもカウンセラーやジョブコーチからは、対象者の職場定着状況を確認するため、定期的な訪問を受けている。また、面接会で紹介していただいた地域の就労支援センターの職員からも同様に、訪問を受けており、状況を報告したり、適宜相談したりしている。

- イ.

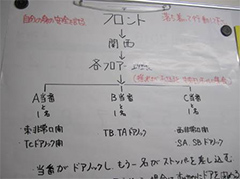

- 障害者の業務・職場配置

同社には現在、70数名のハウスキーパーが在籍しているが、そのうち、障害のある社員が11人、外国籍の社員が20人いる。客室清掃は、お客様がチェックアウトした午前10時から次のお客様がチェックインする午後3時までの間に完成させる必要がある。スタッフ全員の目標である「清潔で心地よい客室」を用意し「お客様の気持ちに立った心のこもったサービスの提供」を追及するため、限られた時間内にいかに「清潔で心地よい客室」を作り上げるかが求められる。「清潔で心地よい客室」は、同社の顔でもある。

同社のハウスキーパーの基本業務は、9時45分~13時45分の1日4時間勤務制である。ハウスキーパーの一人ひとりの責任と役割を明確にするため、1人1部屋の客室清掃の体制を採り1人8部屋担当を基本的に義務付けている。また、3日勤務した後、1日を休日とするローテーションでのシフト勤務制になっている。なお、この基本的な仕事量では、全客室数を清掃することができないため、一部のベテラン社員に対し9時45分~17時00分までの時間内に最大13部屋の清掃を割り当てることで、対応している。

障害のある社員には、ホテル客室階の6~7階を担当フロアーと定め、1人1部屋の客室清掃の体制にて、1人5部屋担当を基本にしている。1日4時間の勤務時間とローテーションのシフト勤務制は同じであるが、通院や体調不良等での欠勤の配慮を実施している。

お客様がチェックアウト後の客室は、部屋のドアを開けるまで全く状況が分からず部屋の中に残された物は忘れ物なのかゴミなのか判別が難しいため、障害のある社員にとって、1人1部屋の客室清掃の体制は責任面で負担となるが、各フロアーに班長がジョブサポーターとして、清掃状況の点検・アドバイス・フォローを丁寧に行っている。

また、客室清掃の業務には、ベッドメイキングとバスルーム清掃の二つがあるが、障害のある社員の中には、障害特性により、一人で二つの業務を行うことが難しい社員がいる。その場合は、一人ひとりに合った作業を割り出し、ジョブサポーターが一緒に仕事を進める中で一つひとつできたことを褒めることで自信を付けて、仕事量を増やしていくように指導している。

毎朝、始業時にミーティングを行うが、その際、班長は、スタッフ全員の顔色や体調をチェックすることで、わずかな異変等を逃さないように心掛けている。顔色や体調が優れない状況が見られた場合は、ハウスキーピング副支配人に連絡が入る体制になっており、社内で一時休憩を取らせる場合やその日は帰宅させるなど、きめ細かく配慮している。

ハウスキーパーの仕事手順や注意事項を確認する様子

(2)取組の効果

障害のある社員が、1人5部屋担当のところ、6部屋の清掃ができた場合は、1人13部屋担当のベテラン社員の業務負担が軽くなるため、職場の同僚から「すごいなあ」という褒めの声かけが自然に出ている。また、一日の受け持ちの仕事が終了した時点で、障害のある社員から班長に「他に仕事はありませんか」という声がかかっている。本人の今日1日の仕事が終わったので帰宅しても良いところであるが、状況によっては、追加で仕事を依頼する場合もあり、立派な戦力として育っている。

また、障害特性より客室清掃業務のベッドメイキングとバスルーム清掃の二つの業務を一人で行うことが難しい社員の中には、バスルーム清掃を誰よりも綺麗に磨き上げる仕事ぶりを発揮する社員がいる。基本とする担当客室階は6~7階であるが、特に必要時には、他の階にある客室のバスルーム清掃を担当させることがあり、本人ができること、本人に合った仕事を与えることで、ここでも立派な戦力が育っている。

中には、就職する前の健康診断では、睡眠剤の服用や血糖値に異常があった障害のある社員が、同社で仕事をすることで運動と規則正しい生活等が習慣になったことにより、睡眠剤の服用が不要になったり、血糖値が改善したりするなど、仕事をする上での健康面や精神面にも良い効果が出ているケースもある。

当初、障害のある人が職場に入るときは、職場の中では、初めての経験であることからの不安や、接し方をどうすれば良いのか、仕事を任せて大丈夫なのか、などの困惑があった。

しかし、一緒に仕事を進めていく中で助け合い、障害も個性であることが自然に受け入れられ、一人ひとりに合った作業を進めることで「すごい」「ありがとう」の声が自然と同僚から出るようになってきた。ハウスキーパーという同じ仕事をする70数名の同僚にチームワークの意識が高まってきた。

このような取組が進んでいる背景には、同社の強みであるコミュニケーションの力が大きく関係している。聴覚障害のある社員は、必要事項は筆談で確認するが、基本的には口話で会話している。口話で会話するとき、「目がものを言う」というように本人と会話するときは、しっかり目を見ることが大切である。上司が目をそらして会話するような態度をすると、心に壁ができてしまう。特に、精神障害のある社員は真面目で、一つのことに集中できる反面、二つのことの同時進行が苦手、他人とのかかわりが苦手、ということが見られる。その中で「必ず声をかける、顔色・表情を見る、不安そうなときは話を聞く」を心掛けている。こうした障害のある社員への配慮が、組織全体のコミュニケーション力を育て同社の強みとなっている。

障害のある社員と一緒に働くことにより、社員に変化が表れてきている。

「一つの言葉で何が言いたいかを考える。心を読み取る努力をすることが普通になってきた。ポジティブな声かけによりスタッフが良い方向に変化するようになった」ことである。これは、大きな障害者雇用の効果である。

ハウスキーパーの作業する様子

3.今後の課題と展望

同社における現在の障害者雇用は、客室数とスタッフ構成、戦力としての成長度から考え、適した人員体制にある。同社の社員年齢も徐々に高齢化が進む中、障害のある社員の年齢層は20~40代で構成されており、今後の障害者雇用としては、現状の人員体制を維持すること、障害のある社員の職場定着の強化が当面の課題である。

職場定着の強化の取組として、特に、スタッフの誰と誰を同じ職場に配置するかに重点を置いている。一部、残念ながら採用後、退職した障害のある社員もいるが、本人の体調不良が要因であり、特段、職場や仕事上に課題は見受けられない。

困ったときや問題が発生した場合は、奈良障害者職業センターからの支援を受けることのできる環境にあり、現状、即対応してもらっているため安心感の大きい状況である。

ゴールデンウィークや夏休み期間中は、多くの社員が長期休暇を希望する。そのような時は、障害のある社員がローテーションに加わり、パワーを発揮している。

組織全体のコミュニケーション力が育ってきているが、今後、社内行事を企画し、社員同士が触れ合う時間と空間を設け、更に一層、コミュニケーション力を強化し、同社のなくてはならない人材として育てていきたいとのことである。

執筆者:執筆者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

奈良支部 高齢・障害者業務課 水野 宏

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。