初めて障害(強迫性障害)のある社員に向かいあった

労務担当者の10年以上に亘る記録

- 事業所名

- 株式会社 ワイビーエム(法人番号 6300001007578)

- 所在地

- 佐賀県唐津市

- 事業内容

- 土壌・水質汚染調査機器、その他浄化装置の製造販売

- 従業員数

- 279名

- うち障害者数

- 4名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 1 製缶加工 肢体不自由 内部障害 知的障害 精神障害 3 生産管理、検査・生産管理 発達障害 高次脳機能障害 難病 その他の障害 - 本事例の対象となる障害

- 精神障害(強迫性障害)

- 目次

-

事業所外観

工場外観

1.事業所の概要

株式会社ワイビーエムは、昭和21(1946)年佐賀県唐津市にて創業し、当時はまだ主流であった石炭調査用のボーリングマシン・ツールスの修理、製造に始まり、徐々に炭鉱閉山が続いていく中で、次に訪れる国土開発のブームを請け、大型ダムや橋梁、トンネルなどの土木工事を中心として盛況を極め、更にアメリカ石油協会の認定を受けた石油・地熱開発のための大型掘削ツールスも生産ラインに加わることで、西日本や九州を基盤とした研究開発型のボーリング機器メーカーとしてその地位を揺るぎないものとしてきた。

その後、次代を先取りした開発コンセプト(低騒音、小型、軽量、省人化)のもと、環境適応や大地震を契機に住宅地盤改良を視野とした製品開発に力を注ぎ、最近では地下に関わる機器やソフトの研究開発に加え、新しい分野として水の浄化システムついての開発研究が進められ、歩みを止めない同社の技術は様々な分野のニーズに貢献し続けている。

2.障害者雇用の経緯と多様性へのチャレンジ

当初は、企業として法令遵守の一環として、法定雇用率遵守の位置づけで取り組んできたが、経営者の「多様な人材を適材適所に配置して、その能力を積極的に活用していこう」という理念のもと、障害者雇用の側面から会社をレベルアップしたり、人材育成に寄与したりする取組ができないか、という労務管理部門の熱い思いから多様性へのチャレンジが始まった。

障害者を雇用することは、その障害の特性に応じて様々な制約がある。その制約を軽減したり、配慮したりするために検討が行われ、ときに部門を超えた協力体制が生まれることもある。その結果生まれた様々な工夫は、運用段階で改善され、最適化に向けて繰り返され、平準化される。

それらの取組は、障害者に端を発して、誰もが働け、活躍できる職場として応用が生まれ、組織間の連携をより強化し、企業基盤を盤石にするための試みの一つとなる。

そのような思いを持って、障害者雇用を通じて組織活性化の実現を図っている労務管理部門のRさんは、入社間もなく出会った一人の障害のある社員と向き合い、定着を図るための取組を行ってきたことで、前述のような多様性に向けた組織の必要性を改めて強くしている。

本事例は、就労途中から障害者となった一人の社員の定着を図るために、初めて障害のある社員と向き合うこととなった労務管理部門の10年以上に亘る記録である。

3.事例となるYさんの紹介

(1)Yさんの略歴と人物紹介

Yさんは年齢50代半ば、勤続32年のベテラン技術士である。同社には中途入社で、製造部門に所属し、歯車の製作・研磨、パイプのねじ切り加工、出荷準備などを担当業務としていた。同僚や上司は、口数も少なく、目立つ存在ではないが、黙々と真面目に業務をこなす、職人気質な人と評していた。

(2)Yさんの障害

Yさんは強迫性障害と診断され、特徴としては意思に反して頭に浮かんでくる払いのけられない強迫観念にかきたてられ、自分でも「やりすぎ」、「無意味」と分かっていてもやめられない強迫行為が繰り返される。

- ア.

- 代表的な例

- 不潔恐怖と洗浄

汚れや細菌汚染の恐怖から過剰に手洗い、入浴、洗濯を繰り返す、ドアノブや手すりなど不潔だと感じるものを恐れて、触れない。 - 確認行為

戸締り、ガス栓、電気器具のスイッチなどを過剰に確認する。 - 物の配置、対象性などへのこだわり。

配置に一定のこだわりがあり、必ずそうなっていないと不安になる。

- 不潔恐怖と洗浄

- イ.

- Yさんの症状

- 車のドアの開閉を繰り返す。

- 自動車の停発進を繰り返す。

- 同じものを繰り返し、洗う。

- タイムカードの打刻を繰り返す。

- 湯呑を上げたり、下したりを反復。

- 何度も振り返り、揚句元の場所に戻ってくる。

4.時系列にみるYさんの状態と労務管理部門の取組

(1)平成16(2004)年6月不審な行動が目に付き休職

- ア.

- Yさんの状態

反復行動の兆候があり、「おかしい」の一言で片づけられていたが、改善しないため、所属部門の上長が労務管理部門に相談に来る。

- イ.

- 労務管理部門の取組

安全面からも通常業務に従事させられないため、取りあえず草刈をさせていたが、「高給取りがなぜ草刈か」の批判もあった。

Yさんのために新しい担当業務を創るために、各工場、各部署から必ず誰かがやらなければならない仕事を集約し、どの仕事がどれくらいできるかを確認しながら、切り出していったが、なかなか難しいことだった。配置換えについては、Yさん自身もやむを得ないと感じていた様子だった。

(2)平成16(2004)年11月 強迫性障害と診断

反復行動の原因が分からなければ、今後の対応ができないため、本人は認めたくない様子で最初は抵抗していたが、何度も説得して受診することとなる。治療方法としては、問診と投薬、デイケアセンターでの活動であった。

同事業所としては初めての障害のある社員であり、また中途障害であったこともあり、この頃はどこに相談に行ったらいいか分からない状況だった。

(3)平成16(2004)年12月~平成17(2005)年1月自宅を訪問

失業や収入の心配をしていた家族の状況や協力体制などを確認するために自宅を訪問する。その際、自宅では良き父親であり、迎えた子供たちの笑顔が忘れられず、Yさんをフォローする家族を確認し、定着に向けたサポートの必要性を決意する。

(4)平成17(2005)年2月復職

- ア.

- Yさんの状態

体調も戻り、ある程度の負荷に耐えられるとの主治医の判断により、復職。Yさんも希望していたことであったが、やや不安も抱えていた。

- イ.

- 労務管理部門の取組

- 単独行動の業務が多かったため、行動を把握するために上司による「行動記録日誌」の記述を始める。

行動記録日誌

- 迎える側の準備を整えることで、所属部門の障害特性への理解が深まり、Yさんに対する声掛けも多くなってきた。

- 主治医との連携を図るべく、足繁く往訪した。

- 単独行動の業務が多かったため、行動を把握するために上司による「行動記録日誌」の記述を始める。

(5)平成20(2008)年2月 網膜剥離で入院、同年5月復帰

復帰の際、診断書の療養期間の記載だけでは、復帰させてよいか判断できなかったため、主治医との連携のなかで、復帰決定にむけて、障害だけでなく体調面のケアまで考慮するために、「職場復帰に関する意見書」を作成してもらい、関係部署間で周知し円滑な職場復帰の支援を確認した。

(6)平成22(2010)年2月 不安思考障害が重くなり休職

- ア.

- Yさんの状態

仕事をしなければと無理をしてしまったことで、精神面だけでなく身体的にも悪化のピークであった。

- イ.

- 労務管理部門の取組

主治医にデイケアセンター入所を打診するが、Yさんには馴染まないだろうとの返答であったが、規則正しい生活リズムから管理能力を持たせ、自主性や協調性を培い、体力の維持向上にも効果的と判断し、主治医の理解を得てデイケアを利用することとなった。結果的に、デイケアのプログラムを受講することで強迫観念を抑えることができていた時期であった。

(7)平成23(2011)年4月復帰

デイケアセンターでの生活と投薬の効果が顕著であったこともあり、また本人の希望もあり、身体を慣らすためにも就業制限付きで復帰することとなる。

(ただし、復帰を果たしたものの、平成24(2012)年1月気胸で入院、同年2月復帰)(8)平成25(2013)年1月主治医にジョブコーチ制度利用の了解を得る

反復行動が治まらないことから、以前に参加した研修会の資料(パンフレット)で地域障害者職業センター(以下「職業センター」という。)の同制度を知り、専門的アドバイスを受けられると思い、主治医にも相談し即断した。

5.職業センターとの連携による様々な取組

(1)現状分析と課題の抽出

職業センターのカウンセラーおよび労務管理部門担当者によるYさんに対する聴き取り、職業適性検査、職業評価が行われた後、作業現場の観察やアセスメントの実施により現状分析が行われ、課題が抽出された。

- ア.

- 作業効率が悪い。(反復される確認行動)

作業動作が緩慢であり、動作と確認を繰り返す。

- イ.

- 作業精度が低い。

清掃作業で掃き残しがあったり、作業助言があっても実行しなかったりすることがある。

- ウ.

- 本人の行動が周囲から不審に見える。

- エ.

- 業務による貢献度が低い。

手が空いたときに、自分から仕事を見つけることが難しい。

(2)カウンセラーによる支援方針と支援方法の立案

- ア.

- Yさんに対する支援方針

決められた作業の手順やルールに沿って業務を進めるよう習慣化し、その都度の対応や自己判断の余地を減らすことで、迷いや不安感を生まない作業環境作り。

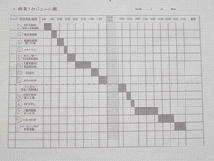

(具体的な支援方法)- チェック表を作り、確認回数の上限を設定し振り返らないことをルール化。

- 上司への報告のタイミングを固定化し、随時承認を得ることで、心理的安定を図る体制を確保する → 習慣化し、迷いや不安感を除去

- 作業のスケジュール化を通して、時間による進捗の自己管理を促す。

確認回数の上限を設定し、反復しないルール作り

- イ.

- 事業所に対する支援

Yさんに可能な職務を切り出し、スケジュールを固定化することで、不必要な行動を最小限に止める。同時に、必要範囲内の社員に対して障害特性について周知を図る。

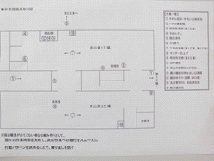

(具体的な支援方法)- 手順を一定のパターンにルール化(動線の確保)し、遵守を徹底する。

- 指示に基づいて作業を進めることを意識付け、抜けや無駄を減らす。

- 社員向けに、障害特性や仕事上の留意事項などを記載したものを作成し、情報提供をすることで協力体制を築く。

- 曜日毎、週毎にルーティン化を図り、スケジュールの密度を高める。

作業場所見取り図

当日の作業内容とタイムスケジュール

(3)ジョブコーチによる支援

支援方針および支援方法に基づき作成された新たなスケジュールによる運用が開始され、手順や所要時間、精度などについてのアセスメントの結果、抽出される課題に沿って検討、見直しが図られることで、定着に向けた支援が実施された。

当時を労務管理部門のRさんは「与えられたルーティン業務はこなせていた。あまり表情に出さないタイプだが、Yさんなりに頑張っている様子で、ジョブコーチが来ることを楽しみにしていた。」と、振り返る。また「早くに職業センターの存在を知りたかった」とも。

6.取組の効果

現在、Aさんの強迫観念は良くも悪くもない状態ではあるが、精神障害のある新入社員を指導したり、会議で発言したりするまでになっている。

労務管理部門では、寄り添い、傾聴することが大切であることから、定期的にYさん、ときに家族も含めた面談を行っている。

初めて精神障害のある社員と向き合うこととなったことで、これまでの数々の体験や経験、学習により蓄積されたノウハウは、その後に雇用した障害のある社員やYさんと同様に中途で障害を負うことになった社員への対応にも大いに生かされている。

それらのノウハウは、他の事業所においても参考になると思われ、以下に列挙する。

(1)採用にあたって重視していること

- ア.

- 就労意欲はあるか

- 志望の動機、将来の夢

- イ.

- 募集する業務内容と人財がマッチングしているか

- 能力、スキル、コミュニケーション力

- ウ.

- 健康管理はできているか

- 生活リズム、検査、通院、配慮すべきこと

- エ.

- 家族の協力はあるか

- 送迎、家庭環境の把握(個人情報の取得・保護に注意)

- オ.

- 関係機関の協力を得られるか

- ジョブコーチ、相談指導など

(2)職場配置や労働条件について考慮していること

- ア.

- 配属先部署の理解

- 社内勉強会の実施

- 本人の了解を得て、情報を公開する。

- 安全第一の「壁」→ 現場の理解と調整のうえで、工夫する。

- イ.

- 業務マニュアルの整備

- 画像付き、作業時間が記されたマニュアルの作成

- ウ.

- 関係機関の支援

- 職業センター(ジョブコーチ)、ハローワーク、産業医、主治医など

(3)職場定着のポイント

- ア.

- やりがいのある仕事をやってもらうこと

- 仕事の目的をきちんと説明する。

- 担当する役割を明確にする。

- イ.

- 円滑な人間関係を保つ

- 誤解を招かないように、特別扱いはしないが配慮はする。

- ウ.

- メンターを選任する

- 指導、助言者を選任する(メンターにとってもマネジメント力を身に着けるチャンス)

- 忘れられていないという安心感の持続が大切

- エ.

- 家族から情報収集(仲の良い同僚などでも可)

- 家庭での様子や本人の本音

7.おわりに

同事業所では、障害のある社員を受入れる前の状況は、「もし...」や「万が一...」というネガティブな考えが多かったが、研修会を実施したり、面接前の職場見学を催したりすることで、障害者についての理解がかなり深まってきており、障害のある社員が所属するグループの長をメンターと位置付けた、全社的な協力体制が整備されている。

入社間もなく、初めて障害のある社員に向き合い、まさに当初は手探りの状態であったRさんに、同じような立場の労務担当者の方に参考になることを問うと、「個別対応が求められるので、労務担当者の傾聴力、メンタルケアに関する知識や理解が必要である。」と。続けて、「職業センターにまず相談すること。」と付け加えた。

代表者の「多様な人材を適材適所に配置して、その能力を積極的に活用していこう。」の思いは一つひとつ実現され、更に前進を続けている。

執筆者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

佐賀支部 高齢・障害者業務課 馬場 孝臣

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。