何も分からない職場体験から始まった障害者雇用

- 事業所名

- 株式会社もめん弥(法人番号 6060001016661)

- 所在地

- 栃木県栃木市

- 事業内容

- 菓子(米菓・和菓子)の製造、販売

- 従業員数

- 73人

- うち障害者数

- 4人

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 2 箱詰め、箱折り等 精神障害 1 配送センター内でのピッキング 発達障害 高次脳機能障害 1 トレイ入れ、ラベル貼り、事務補助等 難病 その他の障害 - 本事例の対象となる障害

- 知的障害、精神障害、高次脳機能障害

- 目次

-

事業所外観

1.事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

株式会社もめん弥(以下「同社」という。)は、昭和51(1976)年2月に菓子卸業として「有限会社タムラヤ寿」を設立したのが始まりである。卸部門と並行して、高級オリジナル食品の開発に力を注ぎ「がんこ職人」というブランドの差別化商品の発売を行い、昭和56(1981)年に松屋銀座店内に「がんこ職人」1号店を出店した。翌年に卸部門の廃止をし、「がんこ職人」の登録商標の出願を行った。昭和61(1986)年に栃木県上都賀郡西方村(現、栃木市西方町)に工房を移転すると共に、栃木市に「もめん弥本店」をオープンし、和菓子部門に進出する。平成元(1989)年には「有限会社タムラヤ寿」を「有限会社もめん弥」に称号変更、平成10(1998)年には「株式会社もめん弥」に組織変更をする。平成12(2000)年に事業本部を現在の住所に移転をした。

取扱い商品

- がんこ職人 「米菓(おかき・あられ・煎餅)」のブランド

- 和菓子もめん弥 「和菓子」のブランド

- あられや源兵ヱ 「米菓(おかき・あられ・煎餅)、和菓子、駄菓子」のブランド

- 万花衣 「弁当」のブランド

現在は「食と自然を通して、社会の幸せに貢献する」をもめん弥グループの経営理念として、関連会社の「株式会社 万花衣」「有限会社 がんこ職人大坂」「有限会社 萩義」「株式会社 玄米」を設立した。がんこ職人は関東地方、和菓子もめん弥は栃木県、あられや源兵ヱは埼玉県を中心に出店している。

(2)障害者雇用の経緯

現在、4人の障害のある社員が働いているが、最初の障害者雇用をしたのは平成21(2009)年である。そのきっかけとなったのは平成20(2008)年9月に特別支援学校(以下「支援学校」という。)の進路指導の先生からの職場体験の依頼だった。先生から「近くに住んでいる来年卒業をする生徒がいるのですが、是非職場体験をさせていただけませんか」と言われ、その年の11月・12月に職場体験を受け入れることになり、それが障害のある社員の雇用を始める契機となった。この時までは障害者雇用は考えていなかったため、「障害」ということについて何も分からなかったが、職場体験の実施を通して障害のある人も共に働くことができると分かり雇用することとした。

その後は、支援学校、県南圏域障害者就業・生活支援センターめーぷる(以下「支援センターめーぷる」という。)、ハローワークと連携を図りながら職場体験・就業体験を踏まえたうえで、知的障害者・高次脳機能障害者・精神障害者と様々な障害のある社員を採用してきており、その雇用人数を増やしてきてもいる。

2.雇用までの流れと雇用してから

(1)雇用までの流れ、従事業務

- ア.

- Aさん・Bさん(知的障害)

AさんとBさんは支援学校に在籍時に同社で職場体験を実施し、Aさんは平成21(2009)年にBさんは平成27(2015)年に雇用された。二人は同じ部署で業務を行っており、その内容は商品用の箱作り、箱詰め、段ボール箱作り・解体、シール貼り、隣の建物の流通センターへ製品の運搬を主に行っている。

同社として、最初に受け入れた障害のある社員がAさんである。前述の「経緯」で記載したとおり、平成20(2008)年に支援学校から職場体験を依頼された生徒であった。

それまで障害者と関わった従業員が一人もいない職場環境であり、その対応については未知の領域であった。

職場体験の実施は、障害特性によるハプニングの発生に対するおそれや、業務に携われるかどうかの心配と、周囲の従業員とコミュニケーションがとれるかどうかの戸惑いが入り混じった複雑な雰囲気の中で行われた。

その結果、コミュニケーションについての課題点が確認された。

それは、会話のタイミングがワンテンポ遅れ、作業の説明をしても返事がなく、果たして「分かった」のか「分からない」のかの意思表示の確認ができず、そこに空白の時間が生じて作業が中断するということであった。

対応策を検討するため、説明を行った後で、実際に作業段階に移り、その様子を見ることにした。ところが、実際に作業を行うと、指示したことができており、返事がなくても理解していることが判明した。ただし、作業工程が多いと帳票の貼り忘れがあったり、段ボール箱が商品によって異なることからその識別に対する混乱が確認された。

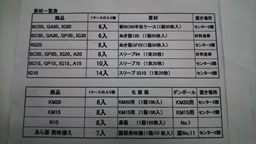

そのため、対応できる範囲内での工程による作業指示を行うとともに、段ボールを準備する際に商品番号から箱の種別が分かるように「早見表」を作成して作業に当たらせた。

早見表

その後は、大きく混乱することなく、日々業務に従事している。最近では、巡回で訪れた支援学校の先生が、同社のAさんに対する対応を見聞し、その関わり方や教え方を学んで帰るという状況にある。

後輩にあたるBさんに対しては、Aさんの事例があったので、それを参考に受入を行った。ただ、Aさんの印象が強かったことから、同じ障害がある場合には、コミュニケーションに問題があるとばかり思い込んで対応したが、Bさんの場合は、返事や挨拶がスムーズにできてコミュニケーションに困難性がなく驚きであった。Bさんは、支援学校を卒業する際に、支援センターめーぷるに登録を行っており、連携による支援体制も整備されている。

箱詰めをするAさんの様子

運搬をするBさんの様子

- イ.

- Cさん(高次脳機能障害・身体障害)

Cさんの場合は、フルタイムで働きたいという希望を持って求職活動を行っており、「支援センターめーぷる」に登録していたことから、同事業所においての就業体験を行ったことが契機となった。

Cさんは身体障害も重複しており、連続した立ち仕事による身体への負荷が懸念されることから、業務内容を検討し、トレイと防腐剤を入れる立ち仕事と座ってできるシール貼りの担当とした。就業体験中は、支援センターめーぷるの支援ワーカーによる状況確認も行われ、業務内容の検討結果が功を奏したことと本人の前向きな姿勢と体力的にも課題がないことが事業所側にも理解され、平成29(2017)年5月からの雇用に至った。

作業をするCさんの様子

Cさんは、雇用当初は物を持ち上げたりする動作に不安定さがあり少し心配な部分もあったが、徐々に動作がしっかりとしてきて早く動けるようになった。トレイ入れをやっている1階の工場が休みの日には、2階で封入や封折りのような事務補助もするようになっている。

業務を離れた場面でも、いつもお弁当を持ってきているBさんが電子レンジで温めている時に「Bさん、温まったよ」と声をかけることや、Dさんが趣味で作った作品ができた際には見せてもらうこともある。他の従業員と昼食時間や休憩時間になかなか会話ができないところもあるが、自然な関わりの中でのコミュニケーションは取るようにしているのと同時に、携帯電話をいじったりして一人でのんびり過ごすという時間も大切にしてもらえるように事業所側も配慮している。

- ウ.

- Dさん(精神障害)

同社が、配送センターでのピッキング要員として、更なる障害のある社員の雇用を前向きに検討し、ハローワークの提案で行った「ミニ面接会」の応募者の中にいたのがDさんで、その後、支援センターめーぷるの支援を受けながら就業体験を行ったことが契機である。

ミニ面接会場では、いろいろな話で盛り上がり、事業所側も業務内容がDさんに合っているのではと感じてはいた。ただ、障害者雇用を進めてきてはいても、「精神障害」については理解不足であったことから、障害特性についての知識を得ることにした。

そして、就業体験の実施に際し、知り得た障害特性を、共に業務を行う従業員や全てではないが出入業者に周知伝達するところからの職場環境整備を行った。

このような環境整備の元でDさんの就業体験が行われ、業務内容と本人の適性及び持続性が確認されたことから、平成29(2017)年8月からの雇用に至った。

(2)雇用をしてから

雇用した障害のある社員には、長く働き続けられるように体調を第一に考えて、定期通院をしている場合には、通院を優先させている。

営業上繁忙期と閑散期があり、繁忙期には残業をしてもらうこともあるが、本人の意思を尊重して無理のない程度にしている。閑散期には有給休暇の取得を積極的に奨励している。

また、支援センターめーぷるとは、雇用後も頻繁に仕事の様子を見に来てもらい悩みごとの相談にのってもらうなどの連携を図っている。

現在は、障害者手帳の取得以前に運転免許を取得し、今はまったく運転をしていない障害のある社員から、車通勤の希望があったので、それを実現できるようにするにはどうしたらいいのかを調べて検討しているところである。同社の立地条件上、通勤のことを考えると車で通勤ができた方が更に働きやすくなり、雇用が継続できると思われることからの障害のある社員の雇用に対する事業所側の配慮の一端が感じられる。

3.障害者雇用をしてみて

同社総務部部長の竹澤氏は以下のように語る。

「障害のある社員を雇用をしてみて、障害があっても働くことができ戦力となるということが分かった。集中をして決められた仕事を黙々とこなす姿勢やミスをすることが少ないということに驚き、結果として、生産効率も良くなった。一人目の障害のある社員の雇用がうまくいったということもあり、その後の障害のある社員の雇用に対してはあまり不安にならずにできたのかもしれない。

会社の立地条件や、求人を出してもなかなか応募がないということもあり、通える人がいるのなら今後も障害のある社員の雇用を促進していきたいと考えている。特別支援学校の先生にも通える人がいたら是非紹介をと依頼しており、今年も職場体験の受入れをしている。

平成30(2018)年度から障害者の法定雇用率が上昇することもあり、会社としての更なる雇用の義務も感じている。」

このように今の状況を整備できたのは、企業としての障害のある社員に対する真摯な取組姿勢が障害のある社員と周囲の人達の双方に受け入れられたことに加え、ハローワーク・支援学校・支援センターめーぷるとの密接な連携体制が確立され、各々の役割が十分に機能し、好循環がもたらされたことも大きな要因と思われる。そして、筆者の所属する支援センターめーぷるとしても、同社が今後とも、障害者雇用に関心のある他の事業所の模範的立場であり続けられるよう、支援機関として連携した支援を継続していきたい。

執筆者:社会福祉法人せせらぎ会

県南圏域障害者就業・生活支援センターめーぷる

就業支援ワーカー 西澤 諒

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。