「障害者の本格的戦力化」に向けて“LET‘S GO!

“人間誰もがその能力を最大限発揮するために”

- 事業所名

- 医療法人社団 知己会 (龍岡ケアセンター)(法人番号 1040005006178)

- 所在地

- 千葉県富里市

- 事業内容

- 医療・福祉(介護老人保健施設)

- 従業員数

- 全社:250人(当該事業所:170人)

- うち障害者数

- 全社:13人(当該事業所:12人)

障害 人数 従事業務 龍岡ケアセンター 他事業所 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 1 清掃(室内・廊下・ロビー) 1 内部障害 知的障害 3 介護助手(配膳・シーツ交換・着替準備・洗濯等)、清掃 3 精神障害 7 介護助手、清掃、調理補助、事務補助 7 発達障害 高次脳機能障害 1 介護 1 難病 1 介護 1 その他の障害 - 本事例の対象となる障害

- 肢体不自由、知的障害、精神障害、高次脳機能障害

- 目次

-

事業所外観

1.事業所の概要

医療法人社団知己会は、神奈川県で20年間保健所の所長を務めた現理事長の母が平成4(1992)年にこの富里の地で医院「龍岡クリニック」を開業したのが始まりである。それから6年、恵まれない環境の高齢者と多く接するうち、「人間が人間らしく老いるとはどういうことか?」という永遠の課題に想いをいたし、長年携わった保健行政の経験を活かして平成10(1998)年に介護老人保健施設「龍岡ケアセンター」を開設した。その後急激に進む高齢化の中、2度にわたって増床工事を行い、「本部棟(本館)」と「龍岡ケアセンター別館さくら園」を併設した定員172床の現施設を平成25(2013)年10月に竣工させた。その間平成21(2009)年には、100m程離れた地に介護付有料老人ホーム「はなみずきの里(70床)」を開設。

また、「本部棟(本館)」では、子育て支援の一環として一時的に病気の子供を預かる「病児保育」や、地域の高齢者が抱える様々な健康問題を発掘・整理し、医療機関、サービス事業者、地域住民や自治体などと連携して支援する「富里市中部地域包括支援センター」の業務も行っている。

「龍岡ケアセンター」はこれらの中核施設であり、長期入所(ロングステイ)、短期入所(ショートステイ)、通所リハビリテーション(デイケア:定員40人)のサービスを行っていて、本館1階がロビー他共用施設、2階が一般棟、3階が認知症専門棟となっている。

2.障害者雇用の経緯

同法人が障害者雇用に取り組むようになったのは、平成24(2012)年、佐倉市にある障害者就業・生活支援センター「就職するなら明朗塾」(以下「明朗塾」という。)主催のセミナーに参加したのがきっかけである。当時同法人における障害者の雇用率は0%、常用労働者数が300人未満であったため障害者雇用納付金制度の対象ではなかったが、翌年から同制度の対象範囲が拡大されて納付金の負担が生じるようになったことを知り、まずは求められる法定雇用率(当時1.8%)を達成することを目標とした。

ところが、明朗塾経由で採用した3人(精神障害のある職員2人、知的障害のある職員1人)の働きぶりが予想に反し驚くほどに良好であったため、人手不足の環境の下で障害者雇用は新たな労働力の確保につながる有効な取組であるとの認識を強くした。もともと同法人の理念として「(人種、宗教、年齢、障害の有無にかかわらず)人が人間らしく生活する」ことを掲げていたので、これを法人全体で取り組む課題として積極的に推進していくこととした。

とはいえ、障害のある職員を受け入れることには法人としても不安があり現場からの反発も予想されたため、受入先の事業所を本部棟の中にある「龍岡ケアセンター」に限定し、何か課題が生じれば直ちに本部の責任者が対処できるよう配慮した。また、障害のある職員の採用時から職場定着するまでの間、障害者就業・生活支援センターである明朗塾から積極的に支援を受けられる体制とし、ジョブコーチ支援や私生活における生活指導等による雇用継続に向けたサポートを受けることとした。

その一方で、まず龍岡ケアセンターの全職員を対象に「施設内研修会」を開催し、障害種類毎の特性や配慮すべき事項等の教育指導を実施して職場の職員の不安解消に努めるとともに、「障害者職業生活相談員」の有資格者を配置するなど障害のある職員の受け入れ体制作りを推進した。

さらに、障害者雇用に係る各種助成金についても、所轄のハローワークに相談し支給申請することで障害のある職員の就労環境の改善に努めた。

ところで、障害のある職員を採用する場合には、集団説明会に出席し、同施設での就労を希望する人に対して、まず「同施設の見学会」に参加し先輩の働きぶりなどを見て仕事の内容をイメージした後で「3日間の職場(体験)実習(以下「実習」という。)」に参加してもらうことにしている。そして実習期間中の行動を同法人の基準により作成した「実習評価表」等で評価し個々人の職業適性等を判断するとともに、個人面談により雇用に当たっての配慮事項等をしっかり確認したうえで採否を決定することとした。

平成25(2013)年以降このような「施設見学会」を年数回実施し、毎年約3人の障害のある職員を採用してきた結果が今日の雇用実績につながっている。その間、同センターと明朗塾とで連携を取りつつ障害のある職員が職場環境に適応できるようきめ細かな対応を行ってきたが、それでも自ら就労を断念する者も中には出ている。

今後とも障害のある職員の就労の継続が可能となる組織・仕組み作りに向けて更なる磨きをかけていきたいと考えている。

3.取組の内容

(1)障害のある職員を多数受け入れるための業務の洗い出し

龍岡ケアセンターの全職員により、多数の障害のある職員を受け入れるために従事可能な業務の洗い出しをあらゆる角度から徹底的に行った。また、障害のある職員の業務として着実に定着化させていくために、利用者に対し直接サービスを提供するような業務は除きかつ職員の指示に従って遂行できる以下のような助手や補助業務等からスタートさせた。

- ア.

- 清掃業務(室内・廊下・ロビー等)

- イ.

- 調理の補助業務(食材の洗浄・下ごしらえ、食器の洗浄・食器棚からの出し入れ等)

- ウ.

- 介護の補助業務(食堂におけるお茶・おしぼりの準備、食事の配膳下膳、利用者個室

のシーツ交換、着替えの準備、バックヤードでの洗濯物・備品の整理、入浴の準備等) - エ.

- 事務系の補助業務(簡単なパソコン入力、郵便物・領収書の仕分け、勤務表の作成、

伝票・タイムカードの整理等)

この中でも、「介護の補助業務」は直接的な介助を行う「介護職」の仕事をサポートする重要な業務として、多数の障害のある職員を受け入れる「介護助手」の仕事として定着化させていった。

(2)早期退職を防ぐための障害のある職員の採用と適正配置

障害のある職員を採用する場合には「3日間の実習」を実施し、その実習期間中の行動を同法人の基準により作成した「実習評価表」等で評価することとしている。

実習における評価項目には、

ア.挨拶、イ.言葉づかい、ウ.身だしなみ、エ.報告、オ.質問、カ.意欲、キ.集中力、ク.体力、ケ.正確さ、コ.準備、サ.後片付け、シ.協調性があり、そして、それぞれの評価項目について「自分からできる」「できる時とできない時がある」「できない」の三段階で評価することとしている。また、実習後に対象者に実習レポートの提出を義務付け、ア.就業意欲の有無、イ.通勤手段、ウ.配慮して欲しい項目(通院・休憩時間等)に加えて、エ.楽しかった業務・うまくできた業務、オ.いやな業務・うまくできなかった業務等、について報告することとしている。

そして採用に当たって重視するのは対象者本人のやる気(働く目的が明確で就業意欲のあること)であり、また、早期退職を防ぐために、実習時の評価等により判明した障害のある職員個々人の性格や能力、行動特性等に応じて最も適した職務(担当)に配置することとしている。

(3)継続雇用につなげるためのきめ細かな配慮の徹底

障害のある職員を受入れる場合、職場の上司や業務の指導担当者に対して ア.通勤の配慮(公共交通機関の乗り継ぎなどに配慮して勤務時間を決定するなど)、イ.通院の配慮(定期的な通院が必要な場合、受診日を休みとするなど)、ウ.休憩時間の配慮(疲れやすい場合はあらかじめ休憩時間・休憩場所を定めておくなど)、エ.業務指導に関する配慮(簡単な業務でもメモやマニュアル化する、マニュアルは写真や絵を用いて更に分かり易く、指示・理解に関する配慮を行う等)を行うよう徹底している。そして、配属先部署の職員に対しては、事前に障害のある職員の障害特性に応じた具体的な配慮についても周知徹底させている。

また、上司による個別面談を定期的に実施し、対象者の就労上の課題や雇用継続に向けた課題等について把握し解決するよう努めている。

そして、障害のある職員の家族にも職場見学会等を通じて障害のある職員の働く姿を見て職場への理解を深めてもらうとともに、場合によっては「連絡ノート」等を利用して家族の協力を得るようにしている。

そして、 就労支援機関である明朗塾と共に障害のある職員の継続雇用のために緊密に連携をとってその都度課題解決にあたっている。

マニュアルの見える化

(4)障害のある職員に対する継続雇用に向けた取組

Aさん(30代、高次脳機能障害、介護業務、平成25(2013)年11月~)の場合

Aさんは前職では職員として働いていたが、交通事故により高次脳機能障害になり退職した。パート職員としての採用で、当初は人間関係の構築がうまくいかず孤立気味であったため、Aさんと面談し他の部署へ配置換えを行ったことが奏功した。その後Aさんより職員の希望があったため、そのための業務の課題を一つずつクリアさせていく一方で同僚からの理解も得られるようになり、平成27(2015)年2月に職員として登用された。

Bさん(40代、精神障害、清掃業務、平成25(2013)年11月~)の場合

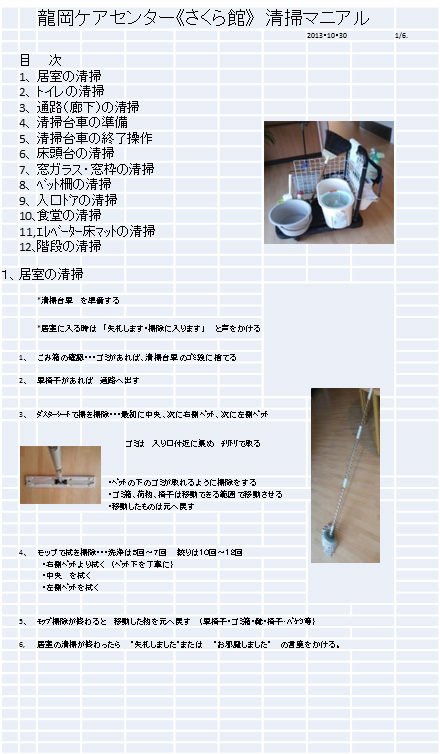

作業手順がなかなか覚えられないため、写真で解説した独自のマニュアルを作成し指導に活用した。また、できない業務を減らしできる業務を主体に担当させ、仕事への自信を持たせたことで継続雇用につながった。

Cさん(20代、知的障害、清掃業務、平成26(2014)年4月~)の場合

集中力に欠け手が空くと職場を離れるときがあり、また、無断欠勤が多かった。初年度に月9日くらいの無断欠勤が数か月続いたため、Cさんとの面談や就労支援機関のサポートを受けたが改善されなかった。そこで、家族との面談を経て連絡ノート等の活用による協力を得たことで、現在は無断欠勤もなく正常勤務している。

Dさん(10代、精神障害、調理補助業務、平成27(2015)年11月~)の場合

採用当初は盛り付けの業務で特に課題がなかったが、次第に周囲とのコミュニケーションがとりづらくなり表情が暗くなっていった。早速個別面談を行ったところ、Dさんが仕事を覚えられずに悩んでいたこと、職場では先輩ばかりで必要以上の気遣いをしていたことが判明した。そこでDさんの希望を考慮し、職場環境を変えるため仕込み業務の担当に配置換えを行った。また、指導担当者を年齢の近い職員に変更し、少しずつ慣れたところで業務を増やしていった。その結果、現在では盛付け、仕込み、洗浄等調理補助全般の業務を担当できるようになり、所定労働時間も増やすことになった。

Eさん(40代、知的障害、介護補助業務、平成28(2016)年5月~)の場合

平成27(2015)年8月施設見学会を経て清掃業務の実習に参加したが、嚥下機能障害がありカテーテルによる「胃ろう」を行っていた。そのため粉塵環境での清掃業務は困難であると判断し、採用を見送った。しかしEさんの就労意欲は強く、平成28(2016)年4月介護補助としての実習に参加、前回不採用の理由となった健康への配慮も今回の業務では課題なしと判断し採用した。当初発語が不明瞭なため職員との会話には消極的であったが、指導担当者のサポートにより仕事の領域が拡がりDさんも自信を持って仕事ができるようになると、「話すことば」にも力が入るようになり相手にも聞き取りやすくなった。今ではDさんから進んでコミュニケ—ションをとるようになり、積極的に仕事に取り組んでいる。

介護業務の就労風景

清掃業務の就労風景

4.取組の効果と今後の展望

(1)法定雇用率7.62%の達成

こうしたきめ細かな配慮により、個々の障害のある職員の就労上の課題を克服できる職場環境が醸成され、障害のある職員の就業意欲を高めて雇用の継続につながっていったと評価している。

平成29(2017)年6月1日現在、同法人の法定雇用率は7.62%まで高くなった。龍岡ケアセンターに限って言えば、従業員170人のうち障害のある職員の人数は12人となり、数字の上からも労働力として貴重な戦力となっている。

実際に施設の中で目に付くのは、介護助手や清掃業務に従事する障害のある職員の活躍する姿であり、職場において生き生きと働く障害のある職員の存在感は増している。

また、障害のない職員等にとっても自分の仕事を補助してくれる障害のある職員は、「なくてはならない存在」になっている。

また、細かな補助作業は、障害のない職員が教えるより、苦労して覚えた先輩の障害のある職員に任せる方が間違いないし効果も上がるという理由で、現在新たに採用した障害のある職員の教育を先輩の障害がある職員が行うようになっている(一種のメンター制度の確立)。このように、龍岡ケアセンターにおいては、障害のある職員による介護助手等の仕事は介護職(職員)を支える新たな職種として位置づけられるようになり、更にその運営管理さえも職員の手を離れつつある。

(2)長期的なビジョンに基づく最適な職場環境作りの推進とその効果

これから介護業界は益々人手不足が深刻化し、業務の効率化を図っていかなければ生き残れない時代になっていく。介護職(職員)にとっても、自身の業務を細かく洗い出し介護助手(障害のある職員)への業務移管を更に進めていき、利用者に対して高度なサービスを提供していくことが求められるという。

同法人ではこうした長期的展望を持って障害者雇用に取り組んでおり、また「障害のある職員を継続雇用することで戦力化できる」ことを確信している。そして、障害のある職員自身が一歩一歩自身の力で就業上の課題を乗り越え人間的にも成長できるよう、職場全体で最適な環境作りに取り組む風土も着実に醸成されつつあるようだ。

- ア.

- 指導者は障害のある職員に対して「声かけ」を励行し、定期的に面談する機会を作っている。障害のある職員は悩みや苦痛を内に秘める傾向が強く、孤立させないための配慮である。

- イ.

- 障害のある職員は潜在的にコンプレックスを感じやすいので、指導にあたり「そのことは昨日言いましたよね!」等の言い方は厳禁としている。障害のある職員本人から自発的に質問することを封印してしまうからである。

- ウ.

- 対象者にやらせてみて限界と感じたら強行せず一旦休憩をとらせる。その上で何度でも辛抱強く、対象者本人が理解するまで繰り返し繰り返し指導する。

- エ.

- 指導にあたり「10教えたことのうちの5できれば、必ずできた方の5を褒める」よう職員には徹底し、また「一日5回褒める」ことを目標としている。障害のある職員自身が「できること」と「できないこと」を明確にし、できないことに挑戦する意欲を高くすることを期待するからである。

このような取組が障害のある職員の雇用継続に効果をあげていることは、障害のある職員本人にインタビューしてみると一層良く分る。

共通して聞かれるのは「龍岡ケアセンターは障害のある職員の障害特性について良く理解し、きめ細かな配慮をしてくれる。同僚(仲間)として暖かく受け容れてくれる居心地の良い職場だと思う。」との声である。また障害のある職員同士の実務指導(メンター制度)についても、「先輩が繰り返し手本を示し丁寧に教えてくれるだけでなく、あとから(間違いがないかどうかを)チェックしてくれるので安心して新しい仕事を覚えられる。」「いつもチームワークのとれた楽しい職場だと思っている。」と極めて好評であった。また、「この職場でどんなときに喜びを感じますか?」との質問に対しても、「働いていて利用者の方から声を掛けられたとき」「仕事を通して新しい発見をしたとき」そして「利用者に直接関わる仕事がしたい」等と極めて前向きで意欲の感じられる意見が多かった。

(3)今後の展望

同法人における障害者雇用の推進責任者である事務局長の中山雅靖氏は、今後の展望に関して次の2つを目標に掲げている。

- ア.

- 龍岡ケアセンターおいては障害のある職員の比率を現状の7%から10%に高めていく。

- イ.

- 龍岡ケアセンターにおける業務改革を法人全体に拡げることで更なる法定雇用率の向上を目指していく。

前者については、採用枠を設けずに障害者雇用を拡大していくとともに、受け皿となる介護助手や調理補助等の補助業務の比率を高めて障害のある職員に任せられる業務分野の更なる拡大を進めていく。現在おむつの発注と検収業務は介護助手への移管を進めており、また利用者の家族に販売するパンやケーキの製造・販売業務も障害のある職員に任せてみたいと考えているとのことである。

後者については、介護付有料老人ホーム「はなみずきの里」は龍岡ケアセンターと同じような業務形態であることから、ノウハウの水平展開を図ることで容易に可能となると考えているとのこと。同法人における壮大な業務改革はまだ始まったばかりのようである。

執筆者:高年齢者雇用アドバイザー 新井 将平

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。