人の多様性と可能性をベースにおいた障害者雇用の取組

- 事業所名

- 株式会社TOMORROW(法人番号 6020001062486)

- 所在地

- 神奈川県横須賀市

- 事業内容

- ハンバーガーレストラン

- 従業員数

- 約800人

- うち障害者数

- 24人

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 2 資材搬入、ハンバーガー等製造 肢体不自由 内部障害 知的障害 11 資材搬入、清掃、ハンバーガー等製造・製造補助、販売 等 精神障害 9 資材搬入、清掃、ハンバーガー等製造・製造補助、販売 等 発達障害 1 清掃、ハンバーガー等製造補助 高次脳機能障害 1 ハンバーガー等製造 難病 その他の障害 - 本事例の対象となる障害

- 聴覚・言語障害、知的障害、精神障害、発達障害、

高次脳機能障害 - 目次

-

事業所外観

1.事業所の概要

株式会社TOMORROW(以下「同社」という。)は、マクドナルドのフランチャイジーとして、平成21(2009)年10月に事業を開始した。運営店舗は、横浜市金沢区・逗子市・横須賀市・三浦市に所在する18店舗で、現在約800人の従業員が勤務し、10代から70代まで幅広い年齢層の人が活躍している。

同社は「人の成長が企業の成長」「多様性が強みで、自身の力や考え方を強みとして活かせる職場」というマクドナルドのピープルビジョンの下、障害の有無に関わらず、様々な力を持った人が活躍し、成長する可能性を最大限に引き出す職場づくりに努めている。「障害があるからこれはできないだろう」「この仕事だけをやってもらおう」ではなく、「まずは苦手なことよりも得意なことや好きなことを見つけ、徹底的に伸ばしていこう」を合言葉に障害者雇用を推進し、現在、13店舗で24人の障害のある従業員が就労する。

2.障害者雇用の経緯

フランチャイジーとして事業を開始した当時、直営店舗から継続して雇用した障害のある従業員は3人であった。そのうち1人は、平成11(1999)年によこすか就労援助センター(以下「援助センター」という。)から職場実習(以下「実習」という。)の受入依頼があり、雇用につながった知的障害のある従業員である。

前述のピープルビジョンを持つマクドナルドにあっては、その当時から障害者雇用が推進され、実習の受入や雇用を拒むものはなかった。しかし、一部のスタッフからは「仕事がしっかりとできていないのに、なぜ時給が一緒なのか」といった声や、「毎回、家庭との連絡帳を書かないといけない」といったルールが先行し、「雇用管理が大変だ」といった声が上がるなど、必ずしも順調にいかない場面もあった。

こうした状況を改善するため、同社では以下の取組を行ってきた。

3.取組の内容

(1)障害者の担当業務

対象者の障害特性や持ち味に合わせ、店舗における以下の業務を、単一、または複数組み合わせて担当業務としている。

・ハンバーガー等の製造及び製造補助 ・フライドポテト等の製造

・ドリンク類の製造 ・調理器具の洗浄 ・清掃 ・資材の倉庫搬入及び整理

・接客及び販売 等

(2)オペレーション・コンサルタントによる障害者雇用全般に関する調整

同社には、全店舗の営業の統括責任者、運営全般のサポート役となるオペレーション・コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)が一人、配置されている。各店舗スタッフの採用・雇用管理は、基本的には店長が対応しているが、障害者雇用に関してはコンサルタントが関与して行われる。就労支援機関との連携窓口もコンサルタントが担う。

- ア.

- 採用方法 ~採用前の実習は不要~

障害者の採用にあたっては、まずコンサルタントが一次面接を行い、応募者の得意・不得意な部分を把握し、どの店舗ならいちばん活躍できるかを見極めた上で、当該店舗の店長に採用を打診する。店長の了解が得られた後、改めて店長とコンサルタントによる二次面接を実施し、採否を決定する。

採用前の実習については、「不安だからどうしても実習を行いたい」と応募者本人から希望があれば実施するが、基本的には行っていない。コンサルタントの浜田琢也氏は、無給の実習と有給の雇用とでは、働く側も雇用する側も意識が異なると考え、こう述べている。「雇用されて初めて、働く者はこの職場で何をしていけばよいかを、雇用する者も従業員に対し仲間として何ができるかを、真剣に考えるようになる。実習の場合には、お互い、その期間だけ様子をみておけばよいという意識になりがちなので、一律の実習は必要とは考えていない」と。

- イ.

- 雇用管理 ~よき相談相手としてのコンサルタント~

日常的な雇用管理は各店長に委ねられているが、店舗巡回時はコンサルタントも就労者とのコミュニケーションを欠かさない。また、従業員からの電話での相談にも直接応じるようにしている。「職場で嫌なこと、やる気がなくなることなどがあれば、すぐに店長やマネジャーに相談するように話をしている。特に、障害のある従業員については、自分も採用から関わっているので、気になることなどがあれば遠慮なく言ってくるように随時、声をかけている。こうした声かけと相談等を行うことで、障害のある従業員の勤務が安定してきた」と浜田氏は話す。

平成28(2016)年6月より勤務するAさん(40代・精神障害)は、浜田氏について「仕事で辛いことがあったり、辞めたくなったりしたとき、浜田さんに相談するとやる気を出させてくれる。状況や解決策をわかりやすく説明してくれ、また働こうという気持ちにさせてくれる。とても説得力がある」と話す。Aさんは現在、フルタイムでハンバーガー等の製造業務に従事しながら、デイケアへの通所(週1回)も継続し、安定した職業生活を送っている。

- ウ.

- 地域の就労支援機関との連携 ~職場定着を目指して~

同社で働く障害のある従業員には、援助センターに登録し就職を目指してきた人、特別支援学校卒業後すぐに就職した人、就労系障害福祉サービス事業所を利用し就職を目指してきた人などがおり、地域の様々な就労支援機関が関わっている。個々には、メンタル症状を抱えながらの勤務や生活面で課題があるなど、支援機関による継続的な職場定着支援が必要な場合がある。

コンサルタントは、支援機関による定着支援のための職場訪問を受け入れるとともに、同機関が主催するケース会議に出席するなど、就労者の職場定着を図るため、地域の支援機関との緊密な連携を重要視している。

(3)ユニバーサル仕様のマニュアル等を活用した人材育成

ユニバーサル仕様のマニュアル

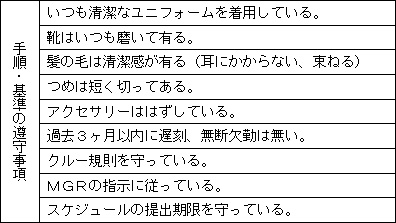

同社では、従業員の成長をサポートするツールとして、全スタッフ共通のユニバーサル仕様の教材(マニュアルと映像)を採用している。マニュアルにはイラストや写真が多用され、スタッフとしての基本姿勢や業務手順等について、わかりやすく解説されている。3か月に一度、マネジャーが全スタッフを対象に行う面談において、業務の到達度等をチェックする際にもこのマニュアルが活用されている。

到達度チェック内容の一例

また、従業員一人ひとりの業務の習得状況に合わせたトレーニングが各店舗で行われている。

平成25(2013)年9月に就職し、資材搬入等の業務に従事するBさん(30代・知的障害)は就職当初、資材の置き場所等が覚えられず、週5日の勤務で1か月程度の間、現場スタッフのIさんがマンツーマンで、根気強く指導にあたった。Bさんは「Iさんのサポートにとても感謝している。現在はしっかりと、そして楽しく仕事をさせていただいているが、Iさんは今でも自分のことをよく見てくれているので、安心して働ける」と話す。

(4)「特別扱いしない」という「配慮」

浜田氏は、障害のある従業員への配慮をこう考える。「障害者が仕事でうまくいかなくなったとき、それに向き合わず何も言わないことや、他の業務に変えてしまうことは配慮ではない。まずはその人が受け入れられる方法で伝え、『職場の仲間』としてしっかりと向き合い、一緒に解決していくことが本当の配慮。しっかり関わることでお互いを理解していくことができる。“向き合わない、関わらないこと=特別扱い”となり、職場の仲間として受け入れていないことになる」と。

(5)就労者の障害特性や持ち味にあわせた勤務シフト・業務の調整

筆者の勤務する援助センターの利用者にはここ数年、体力面・メンタル面等への負荷に配慮した1日2~3時間程度の短時間での働き方、あるいは短時間から段階的に時間数を増やす働き方を希望する人が増加している。こうした中、同社においても、店舗人材の確保の必要性に加え、短時間で完結する業務の切り出しが可能であったことから、援助センターと連携し、短時間勤務での雇用へのマッチングが円滑に進められつつある。それには、同社では法定雇用率をすでに達成していることも短時間雇用を進めることを後押している。

浜田氏は次のように話す。「まずは資材搬入や清掃といったベーシックな仕事で、短時間の勤務からスタートし、コンスタントな出勤を習慣化する。一つないし二つの業務を確実なものとして習得してもらい、いなくてはならない職場の仲間として、輪の中に入ってもらう。現場の店長やマネジャーも一緒に仕事をする中で本人の持ち味を見つけ、慣れてきたところで『こういう仕事もあるのだけれど』と新たな業務を提案し、希望する人にはチャレンジしてもらう。新たな業務が加わり、勤務時間を延長し、週30時間以上働いている人もいる」

4.取組の事例

カウンター内でドリンクを製造するCさん

前述の短時間勤務の実例が写真のCさんである。

特別支援学校高等部卒業後、就労継続支援B型事業所を経て同社に就職したCさん(20代・知的障害)は、マクドナルドのユニフォームを着て接客したいと子どもの頃からマクドナルドのスタッフに憧れていた。平成28(2016)年4月にその念願を叶えたCさんだが、就職当初は欠勤が多い上、その連絡がきちんとできないなど、社会人としての基礎に課題があった。その課題には、浜田氏や店舗スタッフが日々の業務の中で、また、就職前に利用していた就労継続支援B型事業所と援助センターの職員が職場訪問するなどして、ねばり強くCさんに向き合ってきた。仕事面では、Cさんはどちらかといえば、文字よりも写真や映像、手本を見ての理解のほうが速いので、前述のマニュアルや映像を活用しての説明、マネジャーによる手本の提示で業務を一つひとつ教えていった。

浜田氏はCさんの持ち味をどうみるか。それは「素敵な笑顔」だという。浜田氏は「素敵な笑顔を皆様にお届けしたいから客席に行こう」と、店長と相談しCさんには客席清掃、さらにはカウンターでのドリンク製造や顧客への受け渡し業務を担当してもらうことにした。同社の障害者雇用ではこれまで、資材搬入やバックヤードの清掃など、接客のない業務配置にすることが多かった。しかし、Cさんの「接客したい」という希望と持ち味である「素敵な笑顔」が、接客を伴う職域での雇用拡大につながった。勤務も1日4時間・週3日からスタートし、体力をつけながら週4日、週5日と段階的に増やしてきた。

Cさんは「お客様をお待たせしての仕事は、初めは混乱することもあった。ドリンクのオーダーがたくさん入り、どこから始めればよいかわからなくなったり、製造する商品を間違えたりすることもあった。そんなときは、周りのスタッフに話をして助けてもらった。大変なこともあるが、お客様に商品を渡して、コミュニケーションをとるのが楽しい」という。Cさんによるドリンク製造は、今では「エキスパートレベル」に達し、新人スタッフがCさんに質問することもあるという。「自分がマネジャーから教えてもらうときと同じように、相手が聞き間違えないようにゆっくり、丁寧に、はっきり教えるようにしています」とCさん。

Cさんが次にチャレンジしたいと思っているのは、ハンバーガーの製造業務。そして「将来はマネジャーになりたい」という。

5.取組の効果

(1)障害者の業務=「裏方」「後方」という社内イメージを変えた

Cさんの接客を伴う職域での成功は、障害者の業務の社内イメージを変えた。これまでは、従業員と雇用する側の双方に、障害のある従業員が接客業務を行うことへの不安が先行し、担当業務を「裏方」「後方」というイメージでとらえ、接客を伴う職域に積極的には配置をしてこなかった。そのため、資材搬入やバックヤード清掃の業務が中心となり、1日2時間程度の業務しか用意できないことも多かった。

しかし、Cさんの成功により、本人の希望と持ち味を活かした形で、接客を伴う職域への業務配置の可能性が拓かれた。例えば資材搬入と接客業務のセットで働くことにより、勤務時間の延長につながった事例も多くなってきた。

(2)多くの障害のある従業員が障害のない従業員と変わらない貴重な人材として活躍できるようになった

同社では「短時間勤務」あるいは「短時間から通常勤務への移行」といった就労の場の提供、その人の持ち味を大切にした人と仕事のマッチングを実現する雇用管理体制の確立、地域の就労支援機関との連携により、障害のある従業員が安心・安定して働くことができる環境を整えてきた。その結果、多くの障害のある従業員が活躍できるようになった。最近では、店長から浜田氏に「他にもいい人いませんか」と、自店舗での障害者雇用を希望する声が上がるようになったという。現在、就労する障害のある従業員がその店舗において、いなくてはならない存在になっていることを物語っている。

6.今後の事業展開

同社ではここ数年、小・中学校特別支援学級の児童・生徒の仕事体験や特別支援学校高等部の生徒の実習の受入、保護者向けの学習会等での雇用実践報告にも積極的に取り組んでいる。

「まずは苦手なことよりも得意なことや好きなことを見つけ、徹底的に伸ばしていこう」の考え方を、将来の「働きたい」に夢や希望、そして不安をもつ、障害のある児童・生徒とその保護者に伝えていくためである。

浜田氏はこう語る。「お子さんに障害があることで、劣等感を感じている親御さんが多いが、私はそれを覆していきたい。マクドナルドに仕事体験に来てもらい、家庭では見せない本人の強みを親御さんに報告する。『これから、よりチャンスのある、すばらしいお子さんですよ。将来、活躍できる場はあるんですよ』ということ発信していきたい」

7.まとめ

同社の障害者雇用の歩みは、必ずしも順調な道のりではなかったが、障害のある人も『職場の仲間』としてしっかりと向き合い、決して特別扱いをせず、お互いに理解していくことを一つひとつ積み上げてきたことが現在の成果につながっていると筆者は考える。

また、障害のある従業員の業務を「裏方」や「後方」だけに限定せず、本人の希望や持ち味を活かした形で、これからも楽しく働いてもらうことが、本人の成長だけではなく、企業の功績・発展へつながるものと考える。

取材の終わりに、浜田氏は「今の2倍、最低でも1店舗に2人の障害者を雇用するのが私の目標」と熱く語ったのが印象的だった。

障害者の法定雇用率制度等を出発点とせず、人の多様性と可能性をベースにおき、人と仕事のよりよいマッチングを目指すTOMORROWの障害者雇用の取組はこれからも続く。

執筆者:よこすか障害者就業・生活支援センター

よこすか就労援助センター

支援員 佐野 俊一

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。