地域に密着した食品スーパーでの障害者雇用

- 事業所名

- 株式会社三喜有(法人番号 3230001008487)

- 所在地

- 富山県南砺市

- 事業内容

- 総合食品スーパーマーケット

- 従業員数

- 122人

- うち障害者数

- 5人

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 1 惣菜の製造・加工 知的障害 4 青果の加工・品出し、日配の品出し 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 難病 その他の障害 - 本事例の対象となる障害

- 知的障害

- 目次

-

本社外観

1.事業所の概要、障害者雇用の経緯

・事業所の概要

昭和53(1978)年3月に食品スーパーマーケットとして株式会社三喜有を創業した。その後、県西部の砺波地区でスーパーマーケット4店舗を展開している。多くの競合店が立ち並ぶなかで、当社は地場の生産者の産地を直結し「新鮮・安全な食品をよりお求めやすく」顧客に届けることを目指している。また、顧客とのコミュニケーションを大切にしている。スタッフが「ご来店いただいてありがとうございます」という気持を持って自ら考え、自分なりのスタイルで顧客と積極的にふれあっていく、これこそが顧客のニーズをいち早く取り入れる道だと考える。その他、エコ活動として空き缶・ペットボトル・牛乳パック等の回収や地域の清掃活動など、地域社会への貢献活動にも積極的にとりくんでいる。

・障害者雇用の経緯

障害者雇用は平成8(1996)年4月に特別支援学校(以下「支援学校」という。)の先生から2人の生徒の紹介があったことから始まる。当時は障害のある社員を雇用したことがなく、どのように接すればよいのか不安もあったが社会貢献と考え受け入れた。従事する業務は野菜の袋詰とし、賃金については、労働基準監督署に対して「最低賃金の減額の特例許可申請」を行い対象者の能力に応じた賃金とした。

入社後、数か月経過したころ一人の障害のある社員の家族から「賃金が安いのでやめさせます」との連絡があり、そのまま退職となった。家族の理解が得られず誠に残念な結果であった。このことから障害のある社員の新規採用はしばらく見合わせることとなった。

他の1人は当初「胡瓜を5本袋に詰める」という作業を行うことが難しい状況だった。しかし、日を重ねるに従い、習熟するようになった。また、職場において障害特性に対する理解が深まり担当部門の仕事の割り振りも安定してきた。職場にもなじんで十数年にわたり勤務してきたが、ある日突然辞めることになった。当該社員に対して「仕事はつらいか」「会社で嫌なことがあったか」など理由を聞いたがそうではないとの返事で具体的なことは分からないまま退職となった。

平成19(2007)年4月、社会福祉法人のグループホームから依頼を受けて、新たに障害のある社員を採用することになった。その後、支援学校やハローワークからも受け入れ現在5人の障害のある社員が働いている。

2.取組の内容と効果

■Aさん(知的障害) 小矢部店勤務 8時~17時 週5日

Aさんは支援学校を卒業して入社2年目である。支援学校では食品加工、ビルクリーニング、流通・福祉などの分野の地元企業との連携した就業体験学習(以下「体験学習」という。)があり、Aさんはその中で流通・福祉を選択していた。小矢部の店舗で体験学習をし、接客サービスを希望し就職先として志望した。

通勤には自転車を利用している。家からは山道なので坂があるが、毎日、片道1時間かけて通っている。雨の日は合羽を着てくる。台風や冬季はさすがに自転車では危険なので家族に車で送迎をお願いしている。

仕事は青果担当でその日に入荷した野菜や果物を良品と不良品に選別し、良品を袋詰している。日によって扱う商品は異なるがその都度対応している。例えば午前中はかぼちゃ、白菜、キャベツ、午後からはミカンのように、送られてくる便によって種類及び配達場所が異なるので指示を仰ぐこともあるが大体は自分で判断できる。袋詰めにした商品の品出しをしていると、顧客に売り場をきかれることもあり、そのときはその場所まで案内する。夕方にはその日の特売情報を店内放送で案内するなど、新しい仕事に前向きな姿勢が感じられる。仕事が終わったときには「ヤッター」といった達成感があり、支援学校の2年生のときに体験学習をしたことが良い経験になり今日につながっている、とAさんは考えている。これからは、「フルーツギフト」の詰め合わせなどのより高度な仕事に挑戦したい、との希望がある。

Aさんが働いている小矢部店

■Bさん(知的障害) 小矢部店勤務 7時~12時 週5日

Bさんはハローワークから紹介され入社して11年。社会福祉法人のグループホームに7人で住んでいて、そこから自転車で通勤している。雨などで自転車が使えないときは30分かけて歩いて来るが、この前の台風のときはグループホームの管理人が手配してくれたタクシーを使った。

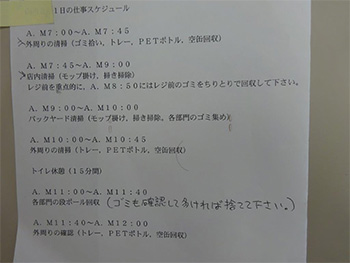

入社当初の仕事は野菜や果物の袋詰めだった。胡瓜やミカンを袋詰めする際は、それぞれに上下がありそれを間違えないように注意が必要だ。最初のうちは難しいと思ったがそのうちに区別ができる様になった。その後、店長との話合いで床の清掃作業の他、アルミ缶、ペットボトルの回収作業を始めた。一日のスケジュール表を自分のロッカーに貼って確認している。仕事をこなすのに時間を要するが非常にきれいにできあがる、と周囲から評価されている。

Bさんは明るい性格で、入社したころの店長の名前や出来事、また一緒にグループホームに住んでいる人の様子などを細かく楽しそうに話してくれる。今のことはもちろん、昔のこともよく覚えていて記憶力は良い。

Bさんのスケジュール

Bさんのアルミ缶回収作業の様子

■Cさん(知的障害) ア・ミュー店勤務 8時~16時 週5日

愛称で呼ばれているCさんは支援学校を卒業して3年目の、今年成人式を迎えた20歳の社員である。

家族と同居し、毎日片道20分をかけて徒歩通勤をしている。

職場の人々はそれぞれがCさんの家族的な役割を担い、和やかな職場の雰囲気が生まれている。

Cさんも高校生のときにア・ミュー店で体験学習をし、青果部門で野菜の袋詰めを行った。

最初は200gを計ることの難しかったCさんだが秤のメモリに目印のシールを貼ることで、200gが計れるようになり、さらに300gも計れるようになった。野菜の袋詰めの向きは正確で、これは苦もなくできた。入荷した野菜を自分の場所に運び、淡々と袋詰め作業を行っている。特売がある日はチーフにせかされることもあるが、スピードをあげてきちんとこなしてくれる。その他、店頭での商品陳列やダンボールの片付けもCさんの業務だ。袋詰めに慣れてきたので、次のステップとしてパック詰めに挑戦してもらいたいと考えている。

障害のある社員を初めて雇用したときの経験から、家族との連絡を心掛けている。Cさんがうまく表現できないことなど、家族からCさんの気持ちを伝えてもらい、対応を行っている。

Cさんは働くことが楽しいと言っている。

Cさんの袋詰め作業の様子

3.今後の課題と展望

平成8(1996)年に最初に雇用した障害のある社員2人については、1人は、家族からの連絡で退職し、別の1人は、十数年勤務したあと、はっきりとした原因が分からないままの退職であった。

いずれの場合も対象者本人を交え家族と話合いの場を持てば良かったのだろうが、当時はどのように対話すれば家族と理解しあうことができるのか、どこに相談したら良いのかが分からなかったため会社としては申し出を受け入れるだけであった。この件を契機に、知的障害のある社員の場合は本人だけでなく家族と相互に理解することが必要であると切に感じた。

その後、支援学校からの体験学習の提案の受け入れや障害者就業・生活支援センター(以下「支援センター」という。)からの紹介で障害のある人たちと出会った。「裏方の簡単なしごとでも・・・」とよく言われるが、単純作業に見えて実はそうでないのがスーパーの仕事だ。顧客の口に入るものだけに、衛生管理はもちろん食品の鮮度や商品の見せ方、接客について個々の社員がチェックや対応を誤ると後で大変なことになる。少なくとも、目が利き、手先が使え、顧客と一定のコミュニケーションがとれることが仕事を行う上での条件である。そのため、採用をお断りする場合もあったが、現在は5人の障害のある社員が勤務しており、うち4人が知的障害のある社員である。

今は、面接時に対象者本人、家族、支援学校や支援センターの担当者の同席の上で希望の職種、障害の内容や必要な配慮事項などを話合い、きちんと連絡をとることができる状態にし、末永く勤務してもらうように工夫している。

障害のある社員の雇用と一口に言うが、それぞれの障害特性の違いにどのように対応するのがよいのかを考え、障害のある社員個々に配慮することが必要である。それと同時に、当社で雇用した障害のある社員からは多くのことを学んでいる。「ああ、こうしたら分かり易いのか」「こうだから使いにくいのか」など、働く同僚は気づきを得ている。特に“思いやりの心”が育まれている、と感じている。また、社員がお互いに声をかけ合い、気配りするような雰囲気の中で柔らかな空気が流れているように思う。

執筆者:株式会社 三喜有 常務取締役 池田 麻衣子

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。