協働してやりがいのある職場をめざして!!

-

事業所外観

1.事業所の概要

(1)グループも含めた会社概要

株式会社ネクサス(取締役社長 山下倫寛)(以下「同社」という。)は、JR山陽本線岡山駅から大阪方面へ6つ目の「万富(まんとみ)」駅下車、徒歩で約10分の田んぼや畑が広がる岡山市郊外の静かな地域にある。会社の創業は平成25(2013)年3月で、創業してから間もない企業ということになるが、同社は昭和16(1941)年に創業したスクールシャツの分野では国内最大手の山下産業株式会社(岡山市)の分社化(岡山県内6社、鳥取県1社、兵庫県1社、グループ従業員数約650人)により、基幹会社の一つとして誕生したものであり、グループ全体の歴史は長い。現在、同社では関連会社フリークロス株式会社を含め、主力商品のスクールカッターシャツに加え、ブラウスシャツ、夏セーラー、冬セーラーを手掛けている。

そして、山下産業(株)グループは「これでいいのか」「現状に満足するな」を経営理念とし、以下を経営方針としている。

- 「現状から新しい創造と変化への挑戦」

- 現状から新しい「経営機能組織」の創造と変化への挑戦

- 現状から新しい「原価低減」の創造と変化への挑戦

- 現状から新しい「人材開発、育成」の創造と変化への挑戦

- 挑戦とは逆境に打ち勝つ精神を養うことである

- 社員は厳しさを知り、公私混同しない

(2)スクールシャツ業界の課題と対応

少子化の影響は何よりも大きく、全体の生産数量は減少し、多品種少量生産は言うまでもなく、デザインの変更も頻繁に行われ、しかも納期は短期化している。そのため、脱技能化に向けた自動化設備(自動裁断機(CAD)や自動穴あけ機、自動ボタン付機・ポケット付機)の導入は欠かせない。そして、自動化は、障害者、高年齢者そして未経験者の方にもできる作業にしていくための対応でもある。

(3)教育・育成

同社における社員の教育・育成・研修は以下のア~ウにより行われており、ウの技能者の育成にも力を入れている。

- ア.

- 新入社員前期・後期研修

- イ.

- リーダー研修

- (ア)

- ハラスメント防止研修

- (イ)

- コミュニケーション向上研修

- ウ.

- 技能者育成

- (ア)

- 技能士資格取得の奨励と取得状況

注.()内は平成29年11月時点の有資格者数- 1級布はく縫製技能士 (2名)

- 2級布はく縫製技能士 (4名)

- 2級縫製機械整備技能士 (2名)

- (イ)

- 育成の方針等

「先生と生徒の関係」を基本に、期間・目標を具体的に定め、育成する。- 技能検定合格者(先生)が対象社員(生徒)を選び、教えるべき内容を決め、多能工化を目指して育成する。

- 育成期間は3か月とし、スタート時に、1か月後、2か月後、3か月後の目標を設定する。

- 実施は週3回、1回あたりの時間は30分以内、先生役の社員は毎月1回生徒役の社員と面談し、技能習得状況等の評価、振り返りなどを行う。

2.障害者雇用の経緯

山下産業(株)グループにおける障害者雇用は、グループの創業者である初代社長故山下征夫社長が昭和41(1966)年頃、知人からの紹介で障害のある人(女性)を社員として受け入れたところから始まる。

その後も地元のハローワークより、障害のある方も、職場改善や職務のワークシェアリング等の工夫をすれば、より大きな戦力になるのではないかと提案がなされた。

すでに雇用していた障害のある社員の勤務態度・適応力を評価・検討し、成果が上がっていたことから、山下産業(株)グループでは「障害者の雇用率を達成する」とか「企業のイメージ向上、社会的責任を果たす」ためではなく、純粋に戦力として期待できると判断し、継続して採用することに踏み切った。

採用に当たっては、地元のハローワークからの有益な助言とサポートを得るとともに、特別支援教育学校や就労移行支援事業所等と連携をとりながら「雇用するだけではなく、定年まで働いてもらう」を基本方針とすることとした。

- ア.

- 障害者雇用の概況

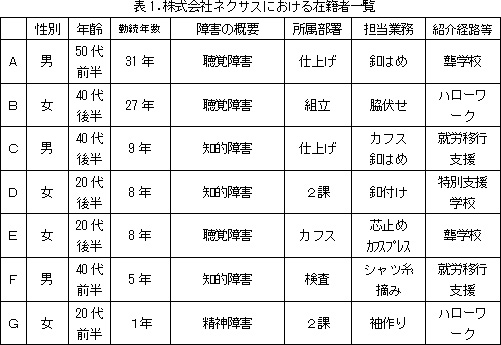

本稿作成時(平成29年11月)において同社に在籍する障害のある社員は7名。障害別には、聴覚障害者3名、知的障害者3名、精神障害1名であり、分社化以前から通算すると30年を超す長期勤務者もいる(表1参照)。

こうした実績が評価されて、平成27(2015)年の「障害者ワークフェア・インおかやま」(岡山県、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構主催)において、同社は岡山県産業労働部長賞を受賞している。

- イ.

- 障害者の求人方法(募集・採用)

障害者の求人は基本的には所轄のハローワークとの連携の下で行っている。聴覚障害者の場合は聾学校からの受け入れが主で、学校の先生同席で仕事の概要を説明し、本人の意欲を見極めたうえで採用を判断している。また、知的障害者については特別支援学校からの依頼に基づいて3週間程度の職場実習を行い、本人に入社希望があれば、実習結果などを踏まえ採用を判断している。

3.採用後の取組の内容

- ア.

- 採用時(入社時)の教育・研修

- (ア)

- 入社時教育

入社時に社長自らが担当し、「障害のある人だからと云って特別ではない。“あて(戦力)”になる社員となってもらう」という会社の方針を説明する。一方で、障害状況などから会社に配慮して欲しいこと、できないことなどを本人から具体的に聞き取っている。そして、会社生活での注意(出退勤時間の厳守、休む時の連絡方法、食事・休憩の仕方、仕事上の相談・報告の必要性、安全上の注意など)について工場内各所を案内しながら説明を行っている。

- (イ)

- 現場実習の活用

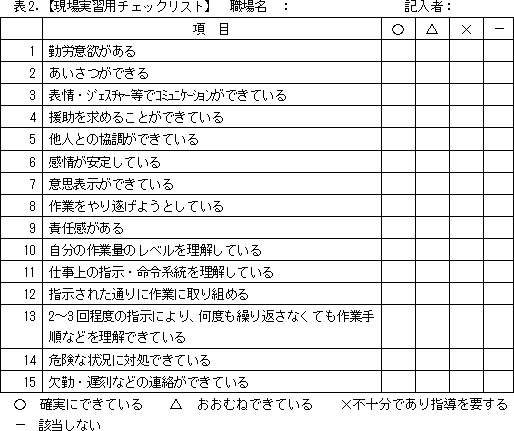

採用後に研修として行う現場実習に力を入れている。「その仕事に興味を持つか、適性があるか」を見極める為に、複数の現場を経験させ、その際に現場のリーダーがチェックリスト(表2参照)によるチェックを行っている。その結果は本人の良い点を見つけるために活用するとともに、研修後の配属の参考にもしている。また、将来的にどの仕事を担当できそうかについても、複数の目で見極めている。

これは障害のない社員についても同様であり、様々な工程を経験してもらっているとのことである。一つの事しかできないとなると、業務や体制に変更があった際に、仕事がなくなることになり、会社も社員も困る。そうした事態を防ぐために、社員一人ひとりに専門能力を持ってもらうと同時に多能工化にも対応することを同社は目指している。

確認

- イ.

- 障害者が従事している業務内容

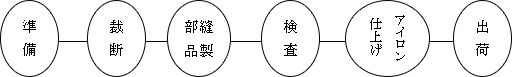

スクールシャツの縫製作業の主な工程は下の図のとおりである。同社における障害のある社員が従事している具体的な業務の内容は、危険を伴わず、かつ体力をさほど必要としない作業が中心となっている。会社として心掛けていることは、障害のある社員の仕事ができやすい状況を整えることであり、従事する業務・作業の選定にあたっても障害特性などに配慮している。また、指導担当者の選定についても、熟練度の高いベテランの女性を中心に行うこととしている。

従事している工程の作業場面(アルファベットは表1に対応している)

Cさん 知的障害

勤続 9年

袖返し作業

Eさん 聴覚障害

勤続 8年

袖ケンボ釦付

Bさん 聴覚障害

勤続 27年

袖下・脇伏ステッチ

Fさん 知的障害

勤続 5年

シャツ糸摘み

Aさん 聴覚障害

勤続31年

前身釦ハメ

Dさん 知的障害

勤続 8年

シャツ釦付

4.働く環境

- ア.

- 処遇

試用期間3か月経過すると正社員に登用し、障害のない社員と同じく昇給・賞与も人事評価により行なっている。また、勤務時間については、障害の有無にかかわらず、すべての正社員は1日7時間30分の勤務となっている。

- イ.

- 福利厚生・健康管理

全社員に法定健康診断を実施するほか、希望者には婦人科のガン検査の受診を認めている。インフルエンザの予防接種は費用を一部負担し、会社で接種している。また、産業医による問診には一人ひとりに時間をかけて実施している。

福利厚生面は、社員全員が加入している親睦団体が運営を行なっており、毎月の誕生会、年2回の社内食事会、社内ボーリング大会、社員旅行、忘年会を開催するほか、クリスマスにはケーキを配っている。さらに、地域貢献活動として、月1回10分程度会社周辺の掃除等を行なっている。

障害のある社員についても、各種行事には参加するよう、職場リーダーが積極的に声かけをして参加を促している。

5.障害者雇用の課題と対応

同社の障害者雇用の理念は「障害者にとって働きやすい職場は、社員全員にとっても働きやすい職場」であり、全社的に「知恵と工夫」をもって取り組んでいる。

まず、障害者本人の頑張りや、指導担当者・上司の資質(我慢強さ)や性格(面倒見の良さ)に頼らないルールや仕組みを構築することが課題であり、以下の対応を進めている。

(1)働きやすいルールと仕組

働きやすいルールと仕組の構築については、障害のない社員と同様、障害のある社員についても、試用期間を経て正社員に登用し、就業時間、給与・賞与、退職金等同一の処遇を行なっている。定年後の再雇用制度も適用することとしており、該当者が出るのも間近である。一方で、仕事の成果・作業の安全確保などについても会社が求める目標を達成することを求め、取り組んでもらっている。

さらに、働きやすい仕組みとしては、障害者本人からの希望があれば、障害状況などに応じて、短時間勤務や勤務日数の調整、軽作業への配置転換などの個別対応を考えている。

もう一つの課題と考えているのは、少子高齢化社会への対応である。今後も少子高齢化社会が続く中で、労働力不足は増々深刻な状況にあり、会社にとって障害者・高齢者が重要な戦力になると考えている。特に障害者の活躍には期待しており、そのためには定年まで長期にわたり働いていただきたいと考えている。

(2)少子高齢化社会の課題と対応

この場合に懸念される点は「高齢化に伴う健康管理」であり、次のような課題が想定される。

- (ア)

- 加齢による体力の低下や新たな疾患(内臓疾患等)が加わることにより、立作業などが辛くなるのではないか、そして、離職が増えるのではないか。

- (イ)

- 家族も加齢により障害者本人へ十分なサポートができなくなり、家庭内での食事・生活面などでの支障・課題が生じることはないか。そして、出勤率の低下などが生じないか。

- (ウ)

- 体力低下などにより、作業場内や出退勤途中での事故等の危険度も増すのではないか。

加齢による変化は障害者個人の状況によっても異なるし、収入(経済的自立)と労務提供能力とのバランスをどう考えていくのかも一人ひとり状況は異なる。

安定した就労継続に向け、まずは40歳代~50歳代の壮年期から生活や体調管理、それに簡単な体力づくりに必要な情報をまとめて「健康情報手帳」として社員に提供することで、健康管理や体力づくりにつなげることを同社では検討している。

(3)最後に

「論より証拠」。障害や年齢に応じた配慮はしながらも、障害の有無や年齢による区別をしない同社の取組は、障害のある社員や高年齢の社員が生き生きと働き、充実感に満ちた同社の職場に実を結んでいるように筆者には感じられた。

執筆者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 岡山支部 高齢・障害者業務課

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。