初めての障害者雇用へ至るまでの取組事例

- 事業所名

- 社会福祉法人 博寿会 おおすみ苑(法人番号 8340005007296)

- 所在地

- 鹿児島県曽於市

- 事業内容

- 特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、グループホーム、小規模多機能型居宅介護

- 従業員数

- 107人

- うち障害者数

- 3人

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 1 清掃業務 精神障害 2 清掃業務、事務 発達障害 高次脳機能障害 難病 その他の障害 - 本事例の対象となる障害

- 知的障害、精神障害

- 目次

-

事業所外観

1.事業所の概要

社会福祉法人博寿会(以下「同法人」という。)が運営するおおすみ苑は、平成16(2004)年に開設し、これまで曽於市を中心に特別養護老人ホームや通所系サービスを展開してきた。そして、同法人の理念でもある、「人にやさしい思いやりをもって、生きがいに満ちた健やかな日々の実現と地域社会の福祉の向上に貢献する。」を目指し、地域社会の福祉の発展に尽力している。

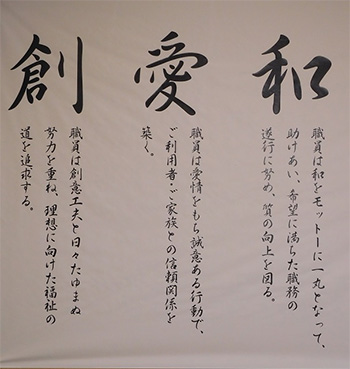

先代理事長から受け継がれる職員の「和」を教育の柱として、利用者への対応、職員または来訪者への挨拶を徹底している。

また、苑庭には季節を感じられる散策道があり、四季折々の樹木や小動物の息づかいは、利用者や来訪者の心の安らぎにもつながっている。

豊かな自然の中で、地域の人たちとの交流会や子どもたちの訪問など、人と人との交わりを持ち、共に歩み、共に生きる苑でありたい。そして笑顔と笑い声の絶えない素晴らしい環境の中で、長生きして良かったと思っていただける苑を目指している。

おおすみ苑の職員訓

2.障害者雇用へ至った経緯

筆者が勤務する、おおすみ障害者就業・生活支援センター(以下「支援センター」という。)とおおすみ苑との最初の関わりは、平成22(2010)年8月にさかのぼる。当時、支援センターに常駐していた鹿児島県雇用労政課就業開拓推進員が同法人を訪問し、障害者雇用についての啓発を行った。後に、障害者雇用に関して、積極的に取り組むことになる統括部長(当時は施設長)の山下氏が対応したが、雇用率未達成という認識はあまりなく、まだ雇用を検討する予定もなかった。その後も、担当者が年に数回訪問するも話は進まない状況であった。

初めての訪問から4年が経過した平成26(2014)年。職員数が100人を超えると、ハローワークから雇用率未達成について指導を受けるようになったため、統括部長の山下氏も真剣に取り組まなければならないと感じ始めた。

平成27(2015)年5月、支援センターの就業支援相談員に対して同法人から相談依頼があり、障害者雇用に向けての本格的な取組がスタートした。

3.取組の内容

(1)担当業務の検討

平成27(2015)年5月、「どの部門で障害者雇用が考えられるのか」との相談を受け、支援センターの就業支援相談員二人が同法人を訪問、施設内の見学も踏まえて、障害のある人が担当可能な作業の洗い出しを行った。また、同法人に対し、障害者といっても障害種別も様々で、職務経歴や作業スキル等も個人差があることなどを説明し、理解を得たうえで、まずは清掃業務で雇用枠を作ることが提案された。雇用枠を作るに当っては、山下氏自ら現場職員の意見を聞きながら、『誰かがやらねばならない、誰かが担ってくれたら助かる』という業務を集め、支援センターの就業支援相談員と共にハローワークへ出す求人票の作成を行った。

〈統括部長:山下氏〉

「当時、ハローワークからの指導を受けており、多額の障害者雇用納付金も納めていたため、さすがにこのままではいけないと考えていた。ただ、障害者雇用と言っても何から始めたらいいのかわからず、障害についても知らないことによる不安の方が大きかった。支援センターの支援を受けて一緒に考えたことで、障害者雇用を少しずつ前向きに考えられるようになったと思う。」

(2)初めての障害者雇用

平成27(2015)年10月、ハローワークを通して応募のあった身体障害のある方1名を職員として初めて雇用した。特に支援を必要としない男性で、庭の環境整備を中心に担当することとした。雇用前に、担当する作業では障害への配慮が特に必要ないことを確認できると、後は心配な点は無かった。そして、雇用率的にはまだ不足していたため引き続き清掃作業での求人を出すこととなった。

(3)Aさん:知的障害がある人の雇用

平成28(2016)年3月、障害者職業能力開発校経由で応募のあった訓練生に関して「雇用までどのように進めていけばよいか」と支援センターへの相談があった。知的障害があり就労経験もない方のため、清掃業務の担当を検討するうえで不安があるとのことであった。

山下氏からAさんへ支援センターの存在を伝えてもらい、支援に入ることへの了解を得た。支援センターがAさんとの面談を行い、職業能力開発校からの情報提供も参考にしながら、働くうえでの強み・配慮事項などを確認した。支援センターは山下氏へ、Aさんの状況や清掃作業を担当できる可能性があることを伝え、2週間の現場実習(以下「実習」という。)で様子を見ることになった。Aさん自身も初めての仕事で不安を感じていたが、実習を経験することでお互いの安心へとつながり4月からの採用が決定した。

実習受入れに当り、障害特性を考慮し、Aさんが見通しを立てて作業に取り組めるように、山下氏が作業のタイムスケジュールを作成するなどの準備を行った。

〈統括部長:山下氏〉

「受け入れ前、知的障害がどのような障害か知らなかった。誰かが付きっきりじゃないといけないのだろうか。現場職員には、入職したばかりで高齢者の支援もこれからという人もいるのに大丈夫だろうかという心配はあった。しかし、実習を行うとAさんのことが段々わかってきた。挨拶や会話ができること、指示もAさんが理解できるように伝えれば作業ができること、知的障害の特性も人それぞれであるということ。それから、実習後に家族に会い、彼の希望を叶える手助けをしたいという気持ちになり一緒に働きたいと感じた」

Aさんと個別面談を行う

山下氏(統括部長)(4)Bさん:精神障害がある人の雇用

平成28(2016)年12月、最初に雇用した身体障害のある職員が退職したことで、新たに障害者雇用を検討したいと支援センターへ相談があった。支援センター利用者(登録者)で、清掃業務の就労訓練を受けながら就職活動を行っていたBさんについて、山下氏へ情報提供を行った。Bさんの障害特性・配慮事項等について事前に説明し、面接、職場見学について検討してもらった。その後、Bさんの希望を確認しながら面接と職場見学を行うことになったが、Bさんの不安もあり一度中断となった。

平成29(2017)年4月、再度挑戦したいとのBさんの希望を山下氏に伝えると快く対応してもらい、2週間の実習を行うことになった。実習中は、Bさんの障害特性から「体調が悪くなったときに一人になれる場所の準備」「周囲に人が多くない環境での作業」などの配慮が行われ、慣れない環境から休憩を取ることもあったが、真面目な仕事ぶりや作業スキルが評価されて、5月からの採用が決定した。

〈統括部長:山下氏〉

「知的障害のあるAさんの雇用が上手くいったことで、Bさんの雇用についてもある程度検討しやすくなっていたが、精神障害は知的障害とは異なり、言葉遣いなど慎重にした方が良いのかなと考えた。ただ、『大丈夫?』と声をかけ過ぎても良くないのかなとも思った。自分の立場になって考えたときに、声をかけられ過ぎるのも嫌なので自然体を意識した。」

送迎車を一生懸命に洗うBさん

(5)Cさん:精神障害がある人の雇用

平成29(2017)年12月、これまでの清掃業務とは異なり事務職での障害者雇用を考えたいとの相談があった。パソコンを使っての入力作業を担当してもらえること、現場スタッフはだいぶ助かるとのことで、事務職希望の支援センター利用者に関する情報を提供し、職場見学、面接、実習と進んだ。「会議などの場では端に座らせてもらうこと」「体調不良時の薬を預かってもらうこと」「公用車の運転を避けること」「勤務時間を徐々に延ばしていくこと」等を配慮してもらい、採用が決定した。

〈統括部長:山下氏〉

「Aさん、Bさんと順調に進み職場定着までしていることで、Cさんについても特に心配はなかった。Cさんの様子を見たときに、手を抜かずに真面目に取り組んでくれるタイプだとわかったので、あまり干渉しなくても大丈夫だと感じた。逆に、頑張り過ぎてしまわないかということを心配した。いずれの人も支援センターが就労支援等に入ってくれている安心感で全然違ったと思う。」

4.効果、今後の展望

障害者雇用をしたことで、看護・介護職はそれぞれの専門業務に専念でき、利用者へ関わることのできる時間が増えた。障害のある職員も、障害があっても得意なことやできることを活かして、周囲から頼りにされる存在となっていた。

初めは、どう関われば良いのか戸惑っていた同僚も、職場の忘年会では、担当の山下氏が話しかけに行く必要がないほど打ち解けていた。

山下氏によると、「今後は、法人の別事業所でも障害者雇用を進めていきたい」とのことである。

5.執筆者コメント

筆者が、おおすみ苑と直接関わるようになったのは3年前からであるが、障害者雇用が進んで行った要因に統括部長の山下氏の存在は大きい。『誰かがやらねばならない、誰かが担ってくれたら助かる業務』ということばがヒントになったと、現場を回りながら考えたようだ。これまで障害のある人と関わりがなく、何から始めればよいかわからないところから、身体障害、知的障害及び精神障害と雇用が進み、「私たちと変わらないんだ」という認識に変化したとのこと。「彼らに対しては、障害による配慮面以外特別な対応はしませんよと言っているんです」と山下氏は話すが、一人ひとりの働きやすさには気を配りながら自然体で関わる。また、障害者雇用を通して関わるスタッフも、障害の有無に関係なくお互いを思いやりながら仕事を行っている様子が伝わってくる。まさに、職員訓に掲げている「和」である。障害者雇用は特別な存在となってしまう企業も多い中で、障害のある職員が活躍できる環境作りが自然にできていくおおすみ苑は、これからも温かい企業であり続けると感じている。

執筆者:おおすみ障害者就業・生活支援センター

主任就業支援相談員 新保 真一

(社会福祉士/精神保健福祉士)

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。