ビジネスサポートセンターの設置により医療機関での障害者雇用を進める

- 事業所名

- 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院

(法人番号 6010005015219) - 所在地

- 東京都中央区

- 事業内容

- 医療、研究

- 従業員数

- 2,200名

- うち障害者数

- 29名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 25 郵便仕分け・配達、点滴テープカット、リネン 精神障害 1 郵便仕分け・配達、点滴テープカット、リネン 発達障害 3 清掃、リネン、点滴テープカット 高次脳機能障害 難病 その他の障害 - 本事例の対象となる障害

- 知的障害、精神障害、発達障害

- 目次

-

事業所外観

1.事業所の概要、障害者雇用の経緯

国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院(以下「中央病院」という。)は、がんに関する専門機関として設立された国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「がん研究センター」という。)が運営する病院で、がんその他の悪性新生物に対する診療、研究、技術開発、治験、調査、政策提言、人材育成、情報提供を行っている。がん研究センターが運営する病院としては他に千葉県柏市の東病院がある。

がん研究センターは平成22(2010)年に厚生労働省の直轄から独立行政法人に移行し、平成27(2015)年には、さらに国立研究開発法人に移行しているが、平成22年時点での障害者雇用率は0.59%で、法定雇用率を大きく下回っていた。

当初、医療機関では障害者の雇用は難しいと考えられていたが、医療機関の中でも先端的ながん研究センターで障害者の雇用に取り組むことは、全国の病院に与える影響も大きいものとがん研究センターでは考えた。

そこで、平成22(2010)年10月に理事長をはじめ病院長、研究所長、看護部長、人事部からなる障害者雇用プロジェクトチームを立ち上げ、障害者雇用推進のための体制を作り、3年間で法定雇用率の達成を目指すことなどを方針として決定した。

こうして平成23(2011)年4月、中央病院内に障害者雇用を専門に行うビジネスサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を設置し、サポートセンター内で知的障害者の雇用を始め、翌年の平成24(2012)年には早くも当時の法定雇用率を上回る2.12%(中央病院、東病院を合せた雇用率)を達成した。なお、サポートセンターはがん研究センターの人事部内の組織として中央病院内に設置され、障害のある職員はサポートセンターにスタッフとして配置された。また、障害者雇用の推進を担当するジョブコーチなどのスタッフも配置され、障害者雇用をサポートしている。障害のある職員は業務により、サポートセンター内、あるいは院内の各部署で就業している。

現在は国立病院における知的障害者雇用の先駆的機関として、他の医療機関からの見学や視察を定期的に受け入れるなど、医療機関における障害者雇用の推進に貢献している。

ビジネスサポートセンターの

スタッフのみなさん2.取組みの内容と効果

(1)初期段階(募集・採用、受入れ準備)における取組

当時、がん研究センターでは身体障害者の雇用を中心に行っており、知的障害者の雇用は前例がなく未知の世界であったため、まずは情報収集を行うこととし、知的障害者の雇用に先進的に取り組んでいる近隣企業や特例子会社を視察することから始めた。そして知的障害者に担当してもらう業務などを検討した結果、「郵便仕分け配達業務」から開始することを決定した。

次にハローワークの協力を得て、障害者就労支援センターなどを対象とした採用説明会を開催し、今後継続的に障害者雇用を推進していくことを表明したところ、多くの応募者があった。

一方で、院内では職員を対象として、知的障害者に対する理解を深め不安を解消させるための研修を実施し、抽象的な表現・込みいった表現は理解しにくいことや、説明・指示にはシンプルで分かりやすい表現・写真を使って視覚的に分かりやすい表現などで行う必要があることへの理解を得た。

また、応募者には実際に職場を体験してもらうとともに、中央病院としても個々人の適性などを把握するために職場実習を行った。

こうして1週間の実習を経て第一期生として5名の知的障害者を採用した。採用に先立っては障害者の業務を切り出すために、以前は派遣社員が担当していた業務(郵便仕分け配達業務)の内製化も行った。

郵便仕分けの様子

(2)雇用の定着と業務拡大のための取組

知的障害者の雇用を定着させ拡大を図るため次に行ったことは、彼らにできる業務をさらに切り出すことだった。人事部内だけでなく院内すべての部署に「(障害のある職員に)して欲しい業務」を切り出してもらい、「できる業務」とのマッチングを行った結果、管理棟での業務は以下の業務にまで広がっていった。

- 名刺作成ソフトを使用した名刺作成(希望に応じて裏面に英字記載)。

- ラベルや切手の貼付と発送。

- 会議資料の挟み込みや送付する資料の封入。

- 総務部でのパスカードの貸し出しや受付、人事部でのPDF取り込み、財務経理部での振替伝票のコピー、各部署でのシュレッダー作業など。

名刺作成の様子

これらの業務を円滑に遂行するために不可欠だったのが、人事部に所属する専任の企業在籍型ジョブコーチの存在である。現在三人のジョブコーチがビジネスサポートセンターに常駐しており、各部署との電話応対から障害のある職員に応じた業務マニュアル・作業見本の作成、業務分担スケジュールの調整などを行いながら実際の作業の仕方などを指導している。年齢も障害のある職員に近く何でも相談しやすい存在となっている。

ジョブコーチは、以下の工夫をすることで知的障害者の職場定着を支えている。

- 作業内容を分かりやすくするため業務マニュアルを写真入りで作成する(以下の写真参照)。

- 担当業務はペアでの作業が多いため、相性や作業速度などを考慮して組み合わせを調整する。

- 仕事にメリハリがつくよう業務分担スケジュールを調整する。

なお、発達障害などでより専門的な支援が必要な場合などでは外部機関にジョブコーチの派遣を依頼することもある。

携帯型の業務マニュアル

(写真や短く分かりやすい文で作ったもの)(3)職域の拡大 ~病棟での業務~

障害者雇用プロジェクトチームの目標は、医療現場(病棟)に障害者雇用の職域を拡大することにもあった。病棟ではそれまで障害者の受入れ経験がなく、現場でどのような業務をしてもらうのが良いのか悩み、看護師長会議で検討を重ねた結果、まずは患者と接する必要がなく、別の場所でも作業を行える「点滴時の固定用のテープカット」と「ゴミ入れ用のビニール袋をたたむ作業」からスタートすることにした。

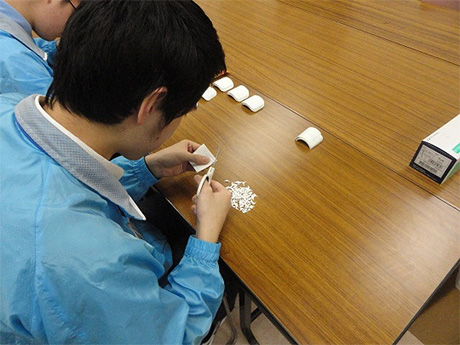

点滴用テープのカット作業

当初、知的障害者に医療現場での業務を依頼することには不安の声も聞かれたが、彼らの業務内容の確実性や真摯な姿勢、気持ちの良い挨拶などに信頼が寄せられ、病棟(職員宿舎も含む)での業務も現在は以下の業務にまで拡大している。

- 各病棟に設置してあるペーパータオルの補充と使用済ペーパータオルの回収。

- 患者さんが使用する掛布団や枕にカバーを掛け、シーツやパッドを用意するなどのベッドメイク。

- 放射線治療科で使用するフィールドマーカーを決められた大きさにカットする作業。

- 内視鏡をスポンジで洗い、洗浄機にセットし洗浄し拭き取る作業。

- 薬剤部から薬剤カートを各病棟のナースステーションに搬送し、空のカートを回送する作業。

- 各病棟ラウンジのテーブルや空き缶の片付け、電子レンジ内部の清掃。

- 病院の外回り、会議室の清掃。

- 職員宿舎の清掃、荷物の受け取りなどの管理人業務の補助。

従来看護師などの職員が業務の合間に行っていた作業を、知的障害のある職員が担うようになったことで、看護師などが本来の業務に集中できるようになり、現在彼らは病棟でもなくてはならない存在となり歓迎されている。

ベッドメイクの様子

3.現在の採用方法と就労状況など

(1)採用方法

現在は引き続き障害者就労支援センター(以下「支援センター」という。)やハローワークからの紹介を積極的に受けているほか、近隣の特別支援学校の卒業生を中心に採用している。採用面接の折には支援センターなどの同席は求めていないが、まずは本人自身のパーソナリティーを確認してから、必要に応じて支援センターなどから情報提供を受けるようにしている。面接後は原則として2週間の職場実習を経て採用を決定している。

(2)就労状況

現在29名の障害のある職員を雇用しており全員が、平日週5日、9時から16時(昼休憩1時間)の6時間勤務で就労している。昼休憩以外の休憩時間は午前と午後に10分間ずつ設けており、一人になれるスペースで休憩することもできる。

雇用形態は1年更新の有期契約から始まり、5年経過後は無期雇用への転換も行っており、すでに無期雇用契約となっている職員も多く、雇用状況は安定している。

次に現在就労中の2名について紹介する。

(3)Aさんの雇用事例

Aさん(20代、発達障害)は、特別支援学校のインターンシップを経て平成27(2015)年4月に採用された。

素直で真面目な性格のAさんは、作業内容の理解が早く他のスタッフやジョブコーチからも信頼されていたが、作業ミスや書類の提出忘れが比較的多い傾向にあったため、ミスがあった時の状況の振り返りと、提出忘れがあった時の状況を確認したところ、作業ミスはジョブコーチからの指示が言葉のみだったこと、ジョブコーチに質問するタイミングが分からなかったためと判明した。

そのため、作業の指示を出す時は見本を見せること、次に実際にできているかをジョブコーチがチェックすること、質問するタイミングは作業途中でも良いことを伝えることにより改善した。

書類の提出忘れについては、提出する時間を決め、不明点に関する質問は提出時や休憩時間にすると決めることで改善していった。

(4)Bさんの雇用事例

Bさん(40代、頭部外傷による上肢機能障害・知的障害)は作業所を経て支援センターからの紹介で平成27(2015)年4月に採用された。

Bさんは職場実習を経ずに就労をスタートしたため、当初はジョブコーチが本人の能力を把握できないまま他のスタッフと同じ作業を指示、その結果ジョブコーチからの指導に対して反発したり黙り込んだりするようになり、作業が滞るようになった。

そのため、Bさんの能力に見合った業務を切り出し、作業マニュアル・チェックシート・作業スケジュールを作成、支援機関のジョブコーチによるサポートを受けながら作業を行うようにした。Bさんは同じ作業を繰り返すことによって作業内容を理解し、自信をもって業務に取り組むようになった。

現在Bさんは作業効率が上がり、時間に余裕が生まれ新たな業務に臨んでいる。

4.今後の展望

人事部人事課長の福田さんは、年に2回障害のある職員全員と面接の機会を設け、彼らの現況の確認や要望の把握に努めている。福田さんによると中央病院で働く障害者は、そのほとんどが職場に満足しかつ定着を希望しており、障害者雇用は安定しているとのことである。

今後は、除外率適用前の雇用率が法定雇用率を上回るよう新たな職域を更に開拓し、障害のある職員があらゆる業務でごく普通に活躍できる職場の実現を目標としている。

また、これまでも他の医療機関・企業からの見学の受入れを積極的に行ってきたが、中央病院における取組をできるだけ多くの人に知ってもらい、社会全体における障害者雇用が更に進むことを願っているとのことである。

執筆者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

東京支部 高齢・障害者業務課 阿部 紀子

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。