ハード(冶具)とソフト(業務改善・品質向上・人材活用をあきらめない)によって、

雇用上のバリアを解消

- 事業所名

- 川村義肢株式会社(法人番号 8120001062400)

- 所在地

- 大阪府大東市

- 事業内容

- 義肢装具など福祉機器の製造販売など

- 従業員数

- 588名

- うち障害者数

- 25名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 20 製造、事務、営業、購買 内部障害 知的障害 4 製造 精神障害 発達障害 1 製造 高次脳機能障害 難病 その他の障害 - 本事例の対象となる障害

- 知的障害

- 目次

-

社屋内(製造部門)

1.事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

川村義肢株式会社(以下「同社」という。)は、昭和21年(1946年)に創業し、昭和38年(1963年)に会社設立。事業内容は義肢装具から住宅改修まで幅広いサービスで、暮らしをサポートしている。

本稿作成に当たって筆者が同社を訪問した際には、現場で、義肢装具士でもある製造課課長の石田氏、製品管理課主任の眞弓氏、生産管理課係長の天野氏にお話を伺い、その後、総務部人事総務課係長の野田氏、社長室多様な働き方支援担当副参事の松井氏にインタビューさせていただいた。

(2)障害者雇用の経緯

同社事業の性格上、身体障害のある社員は以前より在籍していたが、それ以外の障害者雇用に取り組んだのは、大阪市職業リハビリテーションセンターからの職場実習依頼がきっかけで、平成13(2001)年に自閉症のある社員が入社した時が最初である。仕事中に本人が「パニック」になったこともあったが、「急に予定を変えたら、混乱する」といった障害特性を周囲が理解して、本人の就労環境を整える中で、徐々に戦力となり、今ではなくてはならない存在になっている。

その後、平成24年(2012年)に、同社が販売するコミュニケーション支援機器が働く現場に広がれば、障害のある人はもっと働きやすくなるのではないか、という検証を始めた。その取り組みのなかで、同社では身体障害以外の障害のある人と働く経験が必要だと考え、実習生を積極的に受け入れるようになった。その時期より、精神障害者も含めて障害者雇用に取り組み、また会社の内外に向けた啓発活動である「障がい者雇用を知る・分かる・活かすフォーラム」(詳細後述)にも取り組むようになった。

2.取組の内容と効果

(1)取組の内容

- ア.

- 募集・採用

募集・採用の経路は二つあり、一つはハローワークの利用などによる通常の募集に応募してきた方が障害者である場合。もう一つは職場実習が契機になって採用に至る場合であり、実習については、全て障害者就業・生活支援センターなどの支援機関からの依頼を受けて実施している。採用・面接時には、特に配慮・工夫はしていないが、話しやすい雰囲気づくりに心がけている。また、支援機関からの情報で苦手なことが分かれば、事前に頭に入れておくなどの配慮をしている。

- イ.

- 障害者の業務・職場

今回の取材では知的障害のある社員が働いている現場を見学したが、障害のある社員向けに工夫された冶具(じぐ)の数々が、同社の取り組む姿勢をよく表しているので次に紹介する。

注)冶具とは、同一製品を数多く生産する工程で、繰り返す同じ作業(加工、組立、検査など)を安全で精度よくバラツキが少なく、早く作業ができるように、部品を位置決めし固定して作業を行える構造を持つ作業工具。

同社では、業務するにあたって、判断が苦手または力が十分でない場合、それを補完するものとして「冶具」を自社で創り出し活用している。現場では、7種類の冶具について説明を受けたが、整理すると下表のようになる。表に続いて、各冶具の写真と説明も掲載している。

熟練の技術者が暗黙知として習得している微妙な力の入れ具合などは、なかなか言葉では伝わらない。また、長さや位置の精密な計測は、どこからどこまでを計るのかといったニュアンスが、分かりづらい場合もある。

これらは、障害の有無にかかわらず、非熟練者に共通する事項ではある。しかし、そうした課題でつまずくと、次工程に進みにくい傾向が障害のある人には見られることがある。したがって、それらの課題でつまずかないための冶具は、仕事をする上でのバリア解消に大変有益である。

このことは、冶具7において象徴的に表されている。同じ作業を繰り返していると、「チェックしたのは今の製品だったか、先ほどのものだったか」と、一瞬分からなくなることは誰でもあるが、ここで働く当事者の方は、そのことで不安感が増してしまい、作業が円滑に進まなくなることがあったという。そこで、タブレット端末によって、作業工程の“見える化”を図ってチェック作業を確実に遂行できるようにし、作業の確実性と不安の解消を実現している。

また、冶具1~6はいずれも、製造現場ならではの完成度の高いものであり、ハード面での工夫による働きにくさの軽減の見本のようなものであると感じた。

写真 冶具の効果など 冶具1 微妙な力の入れ具合などを、熟練者でなくても実現できるようにした 冶具2 微妙な力の入れ具合などを、熟練者でなくても実現できるようにした 冶具3 微妙な力の入れ具合などを、熟練者でなくても実現できるようにした 冶具4 精密な長さの測定を簡略化した 冶具5 微妙な力の入れ具合などを、熟練者でなくても実現できるようにした 冶具6 穴を開ける位置の測定・作業を簡略化した 冶具7 作業工程の見える化と、チェック項目の確実な遂行による不安の解消を行った

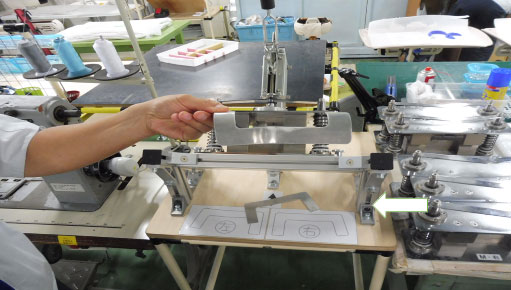

冶具1

冶具1:手関節背屈保持装具(写真下方の凹型のもの)を製造しやすくした冶具。以前は、技術者が装着する人の手に合うように曲げていたが、冶具でプレスすればできるようにしたもの。左右の指示書きは、置く場所を間違わないための工夫であり、他の技術者にとっても、便利である。

冶具2-1

冶具2-2

冶具2:立位保持装置の部品(板)に焼き印のロゴを入れやすくした冶具。以前は、ロゴの焼き印を板に当て万力にはさんで、熱を与える時間を計って完成させていた。しかし、ロゴの色にムラが生まれてしまったり、文字が斜めに入ったりしてしまうことがあった。力の入れ具合など、熟練者の経験に頼っていたことが、冶具によって補われた。また、この冶具は、利用している当事者の意見も反映させ、機械の掃除がしやすいように、少し傾斜をつける改善を行った。

冶具3

冶具3:ネジに握り部分をはめ込みやすくした冶具。以前は、手で押してはめていたが、ネジと握り部分の位置合わせが難しく、また力の加減の調整も必要なため、冶具にセットして押せばできるようにした。そのため、位置合わせなど、細かいことを考えたり、その都度確認する必要がなくなった。

冶具4

冶具4:手関節背屈保持装具(大きめの凹型のもの、冶具1と同じもの)に貼るスポンジを正確にカットするための冶具。以前は定規で長さを計っていたが、計る位置が分かりにくかったり、誤差が出たりしてしまうので、冶具(小さな凹型のもの)に合わせてカットすればできるようにした。

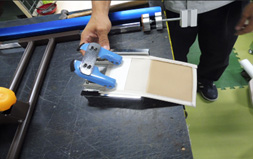

冶具5-1

冶具5-2

冶具5:立位保持装置のテーブル裏側のパイプに蓋をするための冶具。以前は、ハンマーで叩いて入れていたが、まっすぐ打てなかったり、力の入れ具合が難しいので、パイプを冶具(後方の青い部品)ではさみ、ネジを締めるだけの作業にした。このことで、まっすぐに入れることができ、力もあまり入れなくて済むようになった。

冶具6

冶具6:立位保持装置のカバーの同じ位置に、穴を開けるための冶具。以前は個所ごとに位置決めし、ハンマーで叩いて穴を開けていたが、位置を決めるのにばらつきが出たり、長さを計ること自体も難しいということがあった。そこで、既存の文房具を改造して、穴の位置に合わせて土台を作り、ガイドをつけた。その結果、位置合わせの印をつける必要もなくなった。

冶具7-1

冶具7-2

冶具7-3

冶具7-4

冶具7:タブレット端末を利用し、作業の“見える化”を実現した作業マニュアル。入荷チェック→動画での説明→作業工程ごとのチェックの画面が順次表示され、作業工程ごとのチェックをしないと、次の工程に進めない仕組みになっている。最後に終了画面が表示される。これも冶具の一つで、以前は、何度も確認をしないと次の工程に進むことができなかったが、動画を見ながら確認することで、作業がスムーズに進められるようになった。また、「ホコリが付いていない」かなどについてもチェックしたかどうか不安になることもあったが、画面にチェックを入れることで、安心して取り組めるようになった。

(2)取組の効果

今後の障害者雇用について松井氏が語ってくれたのは、次の内容である。

「この社員の特性として、心配性なところがあるが、それは、ちょっとした傷でも見逃さないということにもつながっている。このことは検品者としては素晴らしいことであり、上司も『彼だから安心して任せられる』と言っており、この社員の強みである。」

しかし、この社員が、特性を強みとして発揮できるようになるには、そこに至る経緯があったと思われる。一つには前述の冶具に代表されるハード面での工夫であり、社員がつまずきそうな課題を、物理的な工夫によってクリアしていっていることが分かる。

そして、そのハード面の工夫の背景にもあり、かつ会社全体での取組とも思われるのが、ソフト面の関りである。野田氏は次のようなエピソードを紹介してくれた。

「自閉症のある社員が、混乱して、総務部の事務所に駆け込んできたことがあったが、誰も驚きもせず、しかも、誰かが対応して、話を聞いている、そうしているうちに本人も落ち着いてきた。」

このことはとても重要な内容である。障害者雇用を行っている会社でよくみられる傾向の一つに現場任せということがある。「製造現場で起きた問題はそこで解決を」ということで、他部門は関知しないような雰囲気である。しかし、そうではなく、同社では総務部の職員も誰かが話を聞く。実に見事な連携、役割分担であると思ったが、そうした実践を自然体で行っているところに、同社の強みがあると考える。

そして、改めて、「業務改善」「品質向上」「人材活用」を現場で追求しあきらめない取組があったからこそ、そうした連携も可能になるのだと思った。

当初は、自閉症についての知識がなく、本人も周囲も混乱していたというが、部署内で自閉症に関する勉強会を開催し、自閉症の特性を知り、ルールを決めていくなどをされたという。それらハード・ソフト両面からのアプローチにより、障害者雇用に係るバリアを解消し、現在に至っている。このことが、まさに、同社の障害者雇用の取組の効果であると考える。

3.今後の展望と課題

同社では、「障がい者雇用を知る・分かる・活かすフォーラム」を2012年から開催しており、広く参加者を募集している。社外からは、支援機関からの参加が多いそうだが、一企業がこうしたイベントを主催することは、あまり聞かないが、同社の姿勢を示している。

そうした同社の取組を松井氏から、他社の皆さんへ向けての次のメッセージをいただいた。

「障害者雇用について、難しいと感じて腰が引けている会社も多いと聞くが、まずは知るところから始まる。ぜひ、他社の方も参加して頂きたい。」

また、野田氏は、障害者雇用がもたらす周囲への影響について話された。

「職場に障害者の方に来ていただくと、周りも変わってくると言うが、実際、それはすごくある。前からいる社員の今まで見えなかった部分、優しさや気遣いなどが、見えてくる。ああ、こういう一面がこの人あったんだなと新たな発見がある。」

また、野田氏は、「楽しんで」というキーワードを使って、次のようなことも語られた。

「障害者雇用については、余りハードルを高くしないで、彼ら、彼女らが心地よく仕事をしてもらうにはどうしたら良いかと楽しんで考えたらよいのではないか。今年新卒採用した頚髄損傷の社員の時も、色々な話が色々な人から出て来た。そこまでする必要ないとか、やっぱり本人の意思を尊重したらよいとか。色々な話が出てきたが、何だかんだ、楽しんでやっていたのかなと。そこが大事なのではないかなという気がする。」

松井氏によると、当該の社員は電動車いす利用者だが仕事をしていく上で、同期入社の社員によるナチュラルな支援が日々行われているという。例えば、昼食の弁当箱をカバンから取り出したり、コートを脱いだりする時の、さりげないサポートがそれである。

「今まで私自身も悔しい思いをしてきたので、誰かの『~したい!』を応援したいし、『一緒に考えよう』とあきらめずに実現できる方法を考えたいと思い、入社しました。」と本人は言っているとのことである(下記HP参照)。

「私の選んだ生き方① ~ How to Enjoy life and work ~」

https://www.p-supply.co.jp/topics/index.php?act=detail&id=500

そうした当事者のあくなきチャレンジと、それを自然体で「楽しみながら」サポートする会社の雰囲気には、型にはまった障害者雇用のノウハウを超越したものを感じた。

インタビューの様子

執筆者:一般財団法人フィールド・サポートem.(えん)

代表理事/日本福祉大学実務家教員 栗原 久

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。