障害は個性、障害があるなしは雇用には関係ない

- 事業所名

- トランスコスモス シー・アール・エム和歌山 株式会社(法人番号 5170001004912)

- 所在地

- 和歌山県和歌山市

- 事業内容

- クライアント企業の顧客窓口(コールセンター)などの運営事業

- 従業員数

- 335名(平成30年4月現在)

- うち障害者数

- 3名

障害 人数 従事業務 視覚障害 聴覚・言語障害 肢体不自由 内部障害 知的障害 精神障害 3 総務、コミュニケーター(問合せ対応など) 発達障害 高次脳機能障害 難病 その他の障害 - 本事例の対象となる障害

- 精神障害

- 目次

-

事業所外観

1.事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

トランスコスモス シー・アール・エム和歌山 株式会社(以下「CRM和歌山」という。)はトランスコスモス株式会社のグル-プ企業である。事業内容は、コンタクトセンターベンダーとしてクライアント企業の顧客窓口(コールセンターなど)を運営しており、各企業の顧客からの電話、メール、チャット、SNSなどによる注文・問合せなどに対応している。

- ア.

- 沿革

平成14(2002)年 12月 会社登記(従業員数6名、シート数121席) 平成15(2003)年 3月 コンタクトセンター仮運用開始 7月 eコンタクトセンター和歌山開所式 規模拡大(従業員数135名、シート数137席) 平成19(2007)年 従業員数208名、シート数288席 平成22(2010)年 6月 プライバシーマーク取得 平成25(2013)年 従業員数356名、シート数314席 平成29(2017)年 従業員数331名、シート数378席 トランスコスモスのグループ企業は、以下の「経営の基本理念」と「経営の目的」を共有しており、CRM和歌山もそれらを理念と目的としている。

- イ.

- 経営の基本理念

お客様の満足の大きさがわれわれの存在価値の大きさであり、ひとりひとりの成長がその大きさと未来を創る。

- ウ.

- 経営の目的

●お客様企業へのコミットメント

- 常に世の中の技術動向を把握し、人と技術の融合により品質と価値の高いサービスを継続的に提供する。

- お客様に信頼される真のパートナーシップを構築する。

●社員へのコミットメント

- 社員は無限の可能性を秘めた最大の資産であり、個人の成長に必要な教育支援を惜しまない。

- 機会は公平に与え、実績と能力によって適正な報酬と新たな成長の機会を提供する。

●社会・株主へのコミットメント

- グループの成長により株主価値を高めるとともに、社会の進歩に貢献する。

※ES(従業員満足)、CS(顧客満足)を掲げている

- エ.

- 運営理念、ビジョン

お客様企業が自ら行うよりも高品質な顧客窓口の運営(目に見えないサービス)を提供し、如何に期待を超えるものとするかをテーマとし、その原動力を社員一人ひとりの能力、成長に見出す。

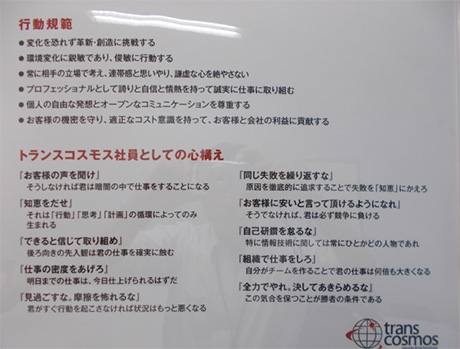

CRM和歌山では、 トランスコスモス株式会社と共通の行動規範、社員としての心構えを事業場に掲示し、常に、事業品質の向上を念頭に行動することとしている。

行動規範・社員としての心構え

(2)障害者雇用の経緯、背景

- ア.

- 障害者雇用までの経緯

CRM和歌山が障害者雇用に本格的に力を入れ始めたのは10年ほど前のことである。

平成19(2007)年、事業所として初めて身体障害者1名を採用した。その後、この人は昇格しチームリーダーとして活躍を続けたが、残念ながら事情により離職している。この採用を通じて企業現場担当者が当時感じたのは、和歌山県には障害者が働きたくてもバリアフリーの建物が少ないこと、職種として事務の仕事が少ないことであった。一方で、CRM和歌山には、障害があることを理解し社員として採用することができる素地があることを認識した。

平成23(2011)年には、障害者就職フェアで社会福祉法人和歌山県福祉事業団と出会い、CRM和歌山では、障害者インターンシップ事業を利用して職場実習を実施した後、初めて精神障害者(てんかん)を1名採用することとなった。この採用を通じて、障害のある人が就労したくても、就労にいたる機会が少ないことを知るとともに、障害者の就労を支援するための制度や支援団体の存在についての知識を深めることが会社としてできた。

平成25(2013)年に和歌山障害者職業センターと出会い、ジョブコーチ支援を受けるきっかけとなった。

平成24(2012)年~平成25(2013)年は、各種就労支援制度を利用して精神障害者の職場実習を継続的に実施したが、雇用につながらないことが続いた。精神障害者の障害特性と業務とのアンマッチに悩みを深めた時期である。具体的には、不安障害のある精神障害者、記憶障害のある精神障害者との雇用に取り組んだものの結果として雇用には至らなかった。その際、印象的であったのは、記憶障害のある人とのやりとりである。その人は「書いていけば少しは記憶に残るのです。」と笑顔で答え、自分に障害があることを自分で受け止めている姿に企業現場担当者は深く共感した。そして、「人それぞれ、障害も個性」であると考えるようになった。

平成26(2014)年には、発達障害のある精神障害者を採用した。障害者インターンシップ、トライアル雇用、ジョブコーチ支援と支援制度を活用して雇用に至ったが、就労中に精神的に不安定になり、自傷行為があったため、就労支援機関と協力し、休養を取ってもらうこととした。

平成27(2015)年、就労経験のない精神障害者(適応障害)を採用したところ、障害特性と業務が合い順調に就労、昇格し現在もチームリーダーとして活躍を続けている。

- イ.

- 事業所としての姿勢

事業拡大とグローバル展開を加速し付加価値の創造を継続的に行っていくための源泉は、“人材”である。性別・年齢・国籍・障害の有無など、多様なバックグラウンドをもった社員一人ひとりが、やりがいをもって能力を最大限に発揮できる職場環境の実現を目指している。

CRM和歌山ではダイバーシティ推進活動を進めており、その中で障害者の雇用促進について以下のように考えている。

「障害の有無に関わらず、すべての社員がともに働き、それぞれの個性と実力を発揮できる。」

それこそが企業の当然のあり方であると考えている。

これまでの数々の経験を経て、障害者雇用についての考え方にも変化があり、下記の点は必ず実施することとした。

- (ア)

- 障害者の同意を得た上で、就労支援制度はお互いのために利用する。

- (イ)

- 企業側は、受け入れる前に障害者の現場担当者を明確に決めるなど障害特性に合わせた業務に配置できるようにする。

- 就労支援機関、企業現場、スタッフの3者でフォロー体制を構築する。

- それぞれの役割の範囲内でやるべきことをする。

- (ウ)

- 就労上必要であると判断することについては障害者同意の上、確認をする。

- (エ)

- 障害者には(就労支援機関担当者も)就労前に、職場環境等について実際に確認してもらうようにする。

- 通勤経路や時間、職場環境(段差や扉、実際に就労する場所等)の確認

- ウ.

- 企業現場担当者への教育

平成28(2016)年、精神障害者2名(うつ、不安障害)を採用した際、当初は順調に推移したもののプライベート事由により勤怠が悪化し、生産性も大幅に低下、さらに不穏な発言をするようになったため治療優先とし、休職となった。

その際、精神障害のある社員をフォローした企業現場担当者の精神的な負担は大きく、企業として、現場担当者の負担軽減と、障害者の雇用管理に携わる担当者に対する教育の必要性についても考える機会となった。

そのため、同年、企業現場担当者の知識と技能の習得を図るため、障害者職業生活相談員資格認定講習の機会に2名が受講し、障害特性や特性に応じた指導方法などについて学んだ。

平成29(2017)年、精神障害者を1名採用し順調に推移していたが、突然の体調不良から休職となった。本人、就労支援機関、企業現場担当者、スタッフの全員が本人の変化に気付けなかった初めてのケースとなった。気付きの重要性を認識した。

平成30(2018)年、企業現場担当者のさらなる専門的知識及び支援技術の習得に向けて、企業在籍型職場適応援助者養成研修の受講を計画している。

2.取組みの内容と効果

(1)取組みの内容

- ア.

- 募集・採用

トライアル雇用、職場実習、特別支援学校のインターンシップ、障害者就職面接会、就労移行支援機関などを活用して積極的な雇用につなげるようにしている。

- イ.

- 就労中の障害のある社員の概要(採用時期、障害、職種など)

採用年月 障害の種類 職種 Aさん 平成24年4月 精神障害(てんかん) 事務(勤怠管理) Bさん 平成27年12月 精神障害(適応障害) 事務(エンドユーザー向けメ-ル対応) Cさん 平成29年10月 精神障害(適応障害) 事務 <業務内容>

Aさんは、勤続6年3か月で事務(勤怠管理など)を担当している。

担当業務は幅広く、給料計算は担当外であるものの、300人以上のタイムカ-ド打刻状況と紙ベースの勤怠状況に齟齬がないかのチェックを日々行っている。他に代表電話の受電及び担当者への転送・取次や来客対応、荷物の受取・発送、自動販売機の商品の納品対応、掃除、備品発注など多岐にわたる。

Bさんは、勤続2年7か月で事務(エンドユーザー向けメール対応)を担当している。クライアント企業のユーザーからの問合せ窓口を担当している。中にはクレ-ムもあるため、内容によっては担当者を振り分けて対応するほか、他の担当者からユーザーへ返信する内容についても査読を行っている。

過去に就労した経験がなくCRM和歌山に入社し、当初はタッチタイピングも未経験で就業に対する不安が尽きることはなかったが、手厚い研修を通じて自信をつけることができた。そのため、その後はトラブルなく順調に勤務を続けることができ、その後、昇格し、キャリアアップへとつながっている。今ではチームリーダーとしてメンバー指導も担当している。担当業務には難しいことも多いが、わからないことは聞けば丁寧に教えてもらえるため、CRM和歌山の社員に対するサポ-トは手厚いと感じており、就業できたことをたいへんうれしく思っている。何でも相談できる上司にも恵まれ、CRM和歌山に就職できてよかったと感謝をしている。

担当している業務でユーザーからの問合せは多く、皆さんの負担を減らしスム-ズにできるよう尽力したいと考えているが、個人でできることには限りもある。常にお客様第一でチーム一丸となって進めていきたいとの姿勢で臨んでいる。

Cさんは、勤続9か月であり、事務を担当している。

ユーザーからの問合せメールに対する業務を担当している。

現在は休職明けであり、今後も継続的に日々の勤務が続けられるよう、和歌山障害者職業センターのカウンセラーに相談しながら短時間勤務から始めている。体調は良いものの心の整理をし、元に戻すリワーク期間である。順調に推移し短時間以外の勤務に戻れるよう期待をしている。

就業中のBさん

- ウ.

- キャリアアップ

障害のある社員も待遇面で他の社員との差異はない。

コンタクトセンターではまずオペレーターとしてお客様対応の業務に取り組み、エンドユーザーとのコミュニケーションを担当する。次にオペレーターをマネジメントする業務へとキャリアアップすることとしている。

研修制度、認定制度も充実させている。

- エ.

- 障害者への配慮事項など

障害者を採用するにあたって、CRM和歌山にもともとある制度、体制に当てはめるということではなく、その人に対して、何をどうできるかということを念頭に置き、その人に合ったオーダーメイドの体制を構築していくこととしている。

同時に、当社内の全社員に対して行うフォローにも注力している。

- オ.

- 就業以外も含む多様なフォロー

会社のイベント(地域で開催される紀州おどり「ぶんだら節」、「ファミリーウォーク」、和歌山市主催の「大清掃」など)には積極的に参加してもらい、コミュニケーションをとれる機会を作っている。同時に会社への帰属意識高揚効果を狙っている。

人事部門の担当者と障害のある社員との定期的な面談を行い、声を聴く機会を設けている。

また、障害のある社員については、必要であれば担当者との交換ノートのやりとりを行うようにしている。自身の睡眠時間、熟睡度などを含む本日の体調バロメーターを記入してもらって、自分自身で体調把握をしてもらうとともに、企業側でもその人の体調などを読み取り、早めの対応をとるようにしている。

(2)取組みの効果

- ア.

- 障害者からの声

配属などに配慮をしていただいている。待遇面でも他の人と同等にしてもらい、たいへんありがたい。

自身が気になるところ、機器や配置、勤務シフト等に支障がないように他の人よりも注力してもらい助かっている。

- イ.

- 波及効果

CRM和歌山には、多様な働き方があるということが社内に受け入れられている。特に、労働集約型であるCRM和歌山の事業は多くの人に継続的、安定的に働いてもらうことで事業品質をさらに上げることができる。人材確保は事業運営の大前提であり、この課題はどの企業も避けては通れない。

そして、CRM和歌山では事業継続のために短時間労働者も年齢の幅も障害の有無も関係なく、誰もが貴重な戦力として受け入れるという考え方が定着している。

3.今後の課題と展望

障害者といっても、それぞれの方の個性や性格、障害特性に差異があるため、画一的な対応では良い結果を得られない。これまで大勢の障害者雇用に取り組んできたが、結果としては、さまざまな理由や状況による離職があった。会社としては長く勤続してもらうことが大きな課題であると考えており、定着を常に念頭に、引き続き、障害者雇用を重点課題と認識し、前向きに就業支援に取り組む所存である。

また、障害者をサポートする企業現場担当者についても、障害者が離職した場合の無力感、喪失感などがストレスとなることを減らして適切にフォローしていくことが重要であると認識している。

障害のある社員への定着支援、環境整備を行い、現場担当者などについても支援者として個人の技量や個別の対応だけではなく、これまで培ってきたノウハウをさらに向上させ、全社的に受け入れやすく浸透しやすい体制を引き続き作り上げること、本部の支援部門をさらに充実させ、情報共有し、支援スタッフが学ぶ機会も増やし、障害者雇用に邁進したい。

以上のように、CRM和歌山の取組などについて、ゼネラルマネージャーの杉瀬氏からうかがってきたが、その最後に杉瀬氏からは、「今後もダイバーシティ推進活動の一環として障害者雇用を推進していく次第である。」との力強いご意見をいただいた。

執筆者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

和歌山支部 高齢・障害者業務課 丸山 佳之

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。