「仕事が生きがいです!」とAさんは言い切った、その事業所の取組みとは

-

事業所外観

1.事業所の概要

日立化成電子材料九州株式会社(以下「同社」という。)は、佐賀県神埼郡吉野ヶ里町において国内最大規模の弥生式環濠集落が確認され、のち国営歴史公園として整備された吉野ヶ里遺跡から程近い、自然豊かで閑静な佐賀東部中核工業団地に立地している。

(1)設立

同社は、株式会社日立製作所から化学部門が独立した日立グループの代表的企業であり、国内外62社を擁する日立化成株式会社グループの企業として、平成24(2012)年に営業が開始した。

(2)事業内容

主要となる事業は、半導体素子を保護するパッケージを構成する材料の一つである、半導体用エポキシ樹脂封止材と、半導体封止用の金型からエポキシ樹脂の汚れを除去するクリーニングシートを製造しており、グループ全体で世界トップクラスのシェアを有している。

封止材とは、半導体をほこりや湿気から守るための絶縁材で、主剤であるエポキシ樹脂は耐熱、耐水、耐薬品、対候性が優れており、電気・電子部品を始めとした最先端テクノロジーに幅広く活用されている。

(3)日立化成グループの企業理念

日立化成株式会社グループ(以下「日立化成グループ」という。)では、グループ連結で22,000人以上の従業員や2,000社を超える取引先をはじめ、内外のステークホルダーの理解と評価が企業の成長と価値の最大化を生むという理念のもと、グループ全体が地域や事業分野を越えて優れたチーム力を発揮するため、グローバルに共有している理念、価値の体系として「日立化成グループ・アイデンティティ」を定めている。

そして、アイデンティティを基盤として、行動規範、人権尊重の社会実現支援を謳った人権方針などを定めている。それらは、企業の社会的責任に関する様々な企業情報の開示などと併せ、日立化成株式会社のホームページで確認することができる。

また、開示された企業情報にある「社会性報告~従業員とともに~」のダイバーシティの推進の項では、障害者雇用の促進というテーマがあり、障害をもつ従業員の職域拡大や施設改善を推進する宣言がなされ、近年の障害者雇用率が報告されている。

これらの指針や理念は、グループ全体に周知され、同社においてもその実現に向けた取組みがなされている。

2.障害者雇用の経緯

日立化成グループにおいて共通して適用される行動規範の、人権の尊重の章に差別撤廃の項があり、そこには従業員の採用・処遇やあらゆる企業活動において、人格と個性を尊重し、障害などによる差別や個人の尊厳を傷つける行為を行わないと謳われている。

また、企業の社会的責任および経営戦略の一つとして、ダイバーシティ推進専任部署を設置し、障害者を含む多様な人財が多様な価値を創造するという理念により、様々な施策への取組みが進められおり、障害者雇用についても、社会参加の機会を積極的に提供するために、障害を持つ従業員の職域拡大や施設の改善が進められている。

同社においても、設立当初は法定雇用率を満たしていなかったが、グループ理念や行動規範が確立され共有されることにより、地域の就労支援機関との関係を密にしながら法定雇用率を達成している。

3.事例紹介

(1)障害の特徴と課題など

Aさんの障害は発達障害で、採用当初は時間の観念が希薄なことから、遅刻を繰り返すことが多かった。また、その場の空気が読めなかったり、話し出すと止まらない傾向からコミュニケーションに困難を抱えており、複数の質問や指示などに対して対応ができないなどの課題があった。

そのため、採用時から地域障害者職業センター(以下「職業センター」という。)のジョブコーチ支援を利用したが、担当したジョブコーチは、「私が来ることが分かっていても、挨拶などのタイミングが分からず、自ら話すことができなかった。」と語る。

(2)雇用に至る経緯

同社は以前より、障害者就業・生活支援センター(以下「支援センター」という。)と交流があり、法定雇用率達成に向けて、ハローワークや職業センターとも連携し、雇用情報の共有を図っていた。

その時期にAさんは、職業センターの職業準備支援※1を受講しており、それを契機にハローワークの紹介で同社との面接となった。

面接後は、10日間の職場実習(職業センターの職務試行法※2)を行い、実習終了後5日目には採用となっている(採用は平成22年7月)。

- ※1

- 職業準備支援

職場のルールやマナー、求職活動の進め方、履歴書の書き方、面接の受け方などについての講話や模擬面接などにより、就職活動及び職業生活に必要な基本的な知識や技術の習得を支援している。 - ※2

- 職務試行法

事業所での作業体験を通して職業能力や適性などを評価するもの。

4.雇用と定着に向けた取組みの内容

(1)面接時の配慮

面接に際し同社はAさんの同意を得て、支援センター及び職業センター職員の同席を依頼し、なるべく短時間で終了することとし、本人もまじえて就労上の配慮点や要望などの聞取りを行った。また面接会場は他者の出入りのない個室にて行った。

(2)従業員研修

障害者雇用に際して、受入れる職場の従業員の理解が最も重要な要素であるとの判断から、初めて受入れる不安の軽減と理解の醸成を図るために、職業センターの職員を講師に招き、Aさんの障害特性や具体的な配慮事項についての従業員向け研修を行った。

(3)担当業務

Aさんが受け持つ業務は、事前に配置部署における作業内容を再確認し、比較的単純で、反復性のある作業を抽出し、担当業務としてリストアップした。

入社当初は、専用カートリッジに乾燥剤を入れる作業やフロアのモップ掛けなどを担当、その後樹脂の箱詰め作業を経て、現在は、製品を梱包する箱作りに従事している。箱作りは、すでに機械化されている工程であるが、顧客のニーズの変化により、多品種少ロット生産の要望が主流になったことで、人の判断が必要となった。Aさんは作業ラインから常時確認できる位置に設置されたホワイトボードの作業指示に沿って、30種類程の品種の集荷数に合わせた数量の製品箱を作っている。

作業風景

(4)具体的な取組み

- ア.

- ジョブコーチ支援の活用

雇用と同時に、職業センターのジョブコーチ支援を活用し、入社後一週間は一緒に作業を行った。その後、作業にも慣れてきた段階で、月2回のサポートとし、来訪の際に面談や日報の確認を行った。 - イ.

- 勤務時間などへの配慮について

- 就業時間については、一日4時間の短時間勤務から始め、体調の変化を見ながら、本人と相談して勤務時間を調整した。残業は少なくなるようにし、体調次第ではさせないようにした。

- 通常は複数の勤務時間帯に交替での勤務(シフト勤務)があるが、通院などに配慮し、シフト外として昼間の勤務に固定した。

- ウ.

- 担当者について

Aさんの配属先において、業務上の教育や指導を行う担当者を選定し、あたらせた。同時に担当者には一番身近にいて相談やケアを行う役割も持たせた。

- エ.

- 業務量の設定と推移について

- 過度に集中し、頑張る傾向があったため、業務内容を段階的に増やした。

- 無理なノルマは課さず、期限のあるものは控え、本人のペースで負担にならない業務量に配慮している。また、定期的な声掛けや日報により、困っている事や迷っていることを把握し、業務量などを調整した。

- 業務量を増やす時は、ジョブコーチや支援機関の助言を参考とした。残業の際は家族との連絡ツールである日誌にも記載することで、帰宅時間が分かるようにした。

- オ.

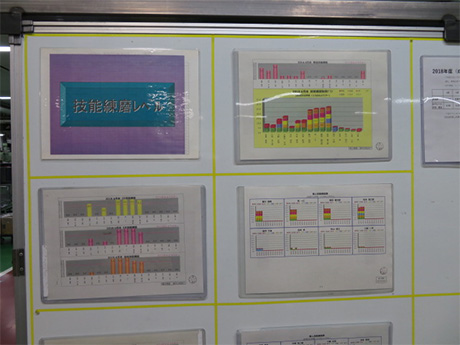

- 技能練磨表について

Aさんのモチベーションやスキルアップを図ることを目的に、他の従業員と同様に作業項目に応じてスキルの点数付けを行い、管理する技能練磨表を作成した。

これは、自己採点により申告した表をもとに、上司と本人との振り返りのなかでお互いの乖離点を確認することで、その時点の力量を理解することで、次のスキルアップに繋いでいく手法である。

技能練磨表

- カ.

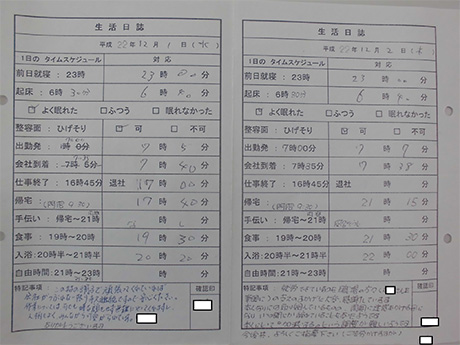

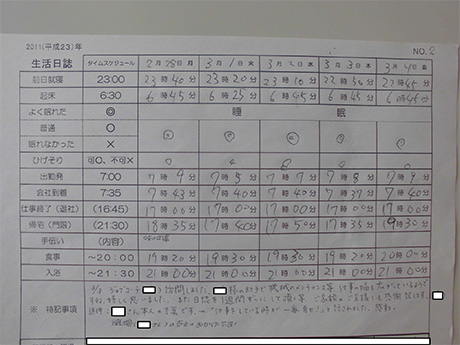

- 業務日誌について

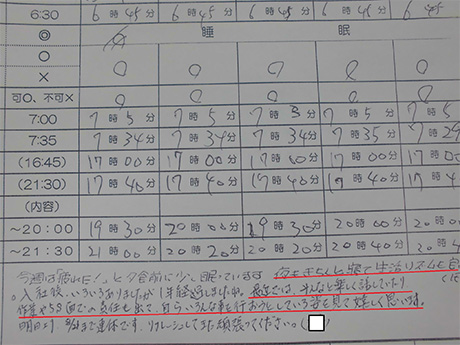

- Aさんの状況を常に把握するために、雇用後約3か月の間、業務日誌を付けることにし、日々Aさんと担当者、家族(特に母親)の三者にて情報交換を行った。日誌による情報交換は、三者の情報共有に有効であったため、1年間継続実施された。

- 日誌はジョブコーチの発案により始められ、当初はA4用紙に2日分が掲載されていたが、4か月後母親からの提案もあり、1週間分が振り返り見て取れるように改善された。

- Aさんは障害の特性として、当初は時間による自己管理(例えば、8時の出勤に間に合うように就寝・起床時間を逆算したり、食事や出勤準備を済ませるなど)が困難であり、遅刻や始業時間ぎりぎりの出社が散見されたため、ジョブコーチや家族と相談し、日誌内に目標となる就寝時間や起床時間、出勤時間などを具体的に書き入れ、日々の行動や状況をコメントしながら、家族と担当者間で共有し、Aさんへの教育指導に活用した。

業務日誌(2日分版)

業務日誌(1週間分版)

- キ.

- その他の配慮

- 緊急時の連絡方法として、上司や担当者の携帯電話の番号を教えている。

- 手待ち時間ができた場合のために、簡単にできる業務を準備しておき、途切れることで起こり得るストレスに対応している。

- Aさんと接する中で周囲とのコミュニケーションを図る必要性を感じ、意図的に休憩時はより多くの従業員と接する機会を設けた。

- 雇用6か月後に、それまでの勤務や業務内容などの確認に併せて、Aさんからの要望などの確認を行った。

- 障害者を受入れるに際し、従業員への教育や対応の仕方に苦労したが、課題発生時にその都度対応することと、毎月末に行う職場会で、Aさん了承のもと職場全員で問題を共有することで解決を図っている。また、プライベートな問題については家族と連携協議し対応している。

5.取組みの効果

(1)コミュニケーションの重要性

Aさんは人見知りではあり、コミュニケーションが苦手なところはあるが、会話自体は決して嫌いではないことが分かっていたため、休憩時間では極力周りの従業員と接する機会を増やすように配慮した。また、管理者も担当者もAさんと会話をすることで、現状を把握し、課題の抽出、解決への方策というサイクルを回すことに重点をおいてきた。そのなかに、家族や支援機関の意見を交えながら効果的な運用を図ってきた。

その結果、Aさんが高校卒業後に就労した際にはうまくコミュニケーションがとれなかったそうであるが、同社に入社して、初めて他の人とコミュニケーションが取れるようになり、性格も明るくなったと家族は話す。

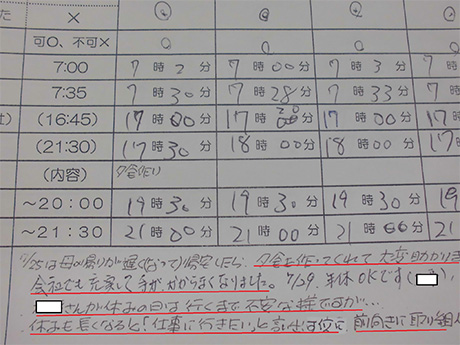

(2)業務日誌の効果

- 今回の取材ではAさんから約1年間分の日誌を見せていただいた。そこには、息子を案じながらも、客観的にその日の状態やこころの動き、不安な事や不明な点などの問い掛けが記されている。時には母親自身の思いも吐露されている。そのような日々の問い掛けに、担当者は職場での状況や仕事ぶりを交えながら、母親の気持ちにも配慮し、Aさんに届くように、時に厳しく、時に優しくコメントされている。(Aさんのプライベートなトラブルに対する母親の手紙にも、個人的なアドバイスが寄せられ、日誌とともに大切に保管されている。)

- 当初は起床時間や出社時間も余裕がなく、度々母親が恐縮する場面もあるが、プライベートな問題も解決に向かい、職場が楽しいと綴られるにつれて、就寝時間や起床時間が早くなることで、余裕をもった出社になっていく。

- 日常的にAさんの一挙手一投足を観察している、家族と勤務先の担当者が微妙な変化を見逃さず、お互いの役割を認識し、日々キャッチボールすることで、社会人としてのマナーやルールから逸脱することを修正しながら自立を促してきた、その一番大切なツールがこの日誌だったと思われる。

業務日誌

夕食を作ることも度々ある

業務日誌

嬉しいやり取りが綴られる(3)担当者の重要性と連携体制

本事例の取材においては、人事労務部門に相当する管理課課長代理(以下「課長代理」という。)にインタビューを行ったが、課長代理は当初課題のあったAさんがここまできたのには、担当者にコミュニケーションスキルや適性があったことが効果的であったと述懐される。

前述のコミュニケーションや業務日誌の効果のように、雇用する障害者の特性や家族の協力の状況を見極めたうえで、業務面での教育に加え、職場という共同生活面でも適格な対応ができる人物の選任は、最も重要な要素であろう。

また、課題に応じては、Aさん了解のうえで、日々障害者と接する担当者と管理部門の連携により、職員全員にも周知され、課題解決に向けた全社的な協力体制が図られていることは、担当者自身のケアとモチベーションを維持向上させるという、事業所としての心強いバックアップ体制を感じることができる。

(4)職場の評価

入社当初は指示待ちであったが、現在では意欲的に上司へ確認しながら業務を遂行している。残業もいとわず、様々な業務を経験し、業務範囲も広がり、職場にとって無くてはならない存在である。

Aさん自身も、現在の業務は自分にしかできない、任されている、という強い自負心と責任感を持って取り組んでいる。

今では誰とでもコミュニケーションが取れ、明るい性格であることもあり、職場のみんなからも高評価を得ていると同社では評価している。

6.最後に

取材の最後に課長代理は、障害者の雇用やその定着を推進するにあたって、同社が考える留意点として、

- コミュニケーションの継続

- 障害者に対する従業員の接し方の教育

- 他社の事例等において、自社で展開可能な情報収集

を挙げている。これらの項目に共通していることは、障害者の特性を見極め、会話を重ねることで根気よく現状の不安や思いを聞き出し、ひとつひとつ課題を解決していくことが大切であり、それに加えて、家族や支援機関との連携も欠かすことができない要素であること。その結果、これまでの様々な取組みが効果を生んできたと思う。

少子化による人員不足が不安視される昨今、働き手確保の有効な手立てとしての障害者雇用に向けて、能力が発揮しやすい環境を用意し、でること、できないことに合わせた働き方の見直しは、今後障害者に限らず必要になってくると思われる。

Aさんの現在は、家族や事業所の同僚や上司に支えられてきたことから、仕事に余暇に充実した時間を過ごしている。母親の不在時には、夕食を作ったり、休日は自らの運転で家族とのドライブを楽しんでいる。

取材の面談で、Aさんが自信に満ちた顔で「仕事は生きがいです!」と言い切った時、ご家族の喜ぶ顔も浮かび、同社の皆さんの地道な努力が開花して生まれた、同社バージョンのノウハウが構築されたことを確信した。

執筆者:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

佐賀支部 高齢・障害者業務課 馬場 孝臣

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。