本人の希望や障害特性などに配慮し、

支援機関との連携や配置転換により職場定着を実現した事例

- 事業所名

- 株式会社ニシムタ(法人番号 2340001003271)

- 所在地

- 鹿児島県鹿児島市

- 事業内容

- 家庭雑貨用品、居住関連用品、カー・レジャー・スポーツ関連用品、家電品、食料品その他の販売業務

- 従業員数

- 2,825名

- うち障害者数

- 82名

障害 人数 従事業務 視覚障害 1 売り場担当 聴覚・言語障害 2 売り場担当 肢体不自由 23 事務・売り場担当 内部障害 17 売り場担当 知的障害 34 売り場担当 精神障害 5 売り場担当 発達障害 高次脳機能障害 難病 その他の障害 - 本事例の対象となる障害

- 知的障害、肢体不自由(下肢障害)

- 目次

-

事業所外観

1.事業所の概要、障害者雇用の経緯

(1)事業所の概要

株式会社ニシムタ(以下「同社」という。)は昭和33(1958)年2月創業の企業で鹿児島市を中心に、鹿児島(24店舗)・熊本(1店舗)・宮崎(2店舗)で27店舗を経営している。

創業当初より、地域に根ざす企業として「地域の皆様にニシムタがあってよかった。」と思っていただけるようにホームセンターやスーパー、ファミリーショップ、専門店等で生活用品を中心に、食料品、カー用品、家電製品、インテリアなど豊富な商品構成で幅広い多種多様な業務を展開している。

(2)障害者雇用の経緯

平成10(1998)年より障害者雇用をスタートし、平成25(2013)年の法定雇用率の引き上げを見越して計画的に障害者を採用し、平成30(2018)年の更なる雇用率の引き上げにも積極的に取り組む事で法定雇用率を上回る結果が得られ、障害者でも「できること」に注目し、活躍の場を提供し企業にとっても貴重な労働力の確保につながっている。

雇用形態についても、5時間勤務からスタートして、7時間勤務・契約社員そして正社員登用の機会も設け、障害状況や貢献度・スキルに応じた働き方を提供し長期に安定した就労ができるように取り組んでいる。

(3)障害者雇用の現状

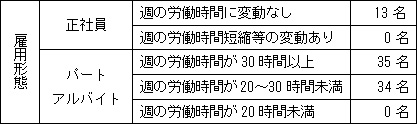

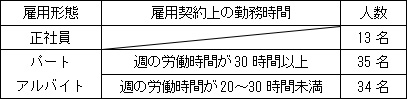

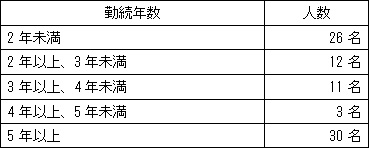

現在雇用されている82名の概況は次のとおり。

- ア.

- 雇用形態別状況

- イ.

- 雇用形態・勤務時間別状況

- ウ.

- 勤続年数別状況

2.取組みの内容と効果

次に、同社における職場定着に取り組んだ2事例について述べる。

(1)本人の希望に対し、関係機関の協力を得ながら職場定着を図った事例

Aさんは 知的障害のある方で、特別支援学校在籍時の職場実習を経て、ジョブコーチ支援も受けて、精肉部門に採用。順調に勤務していたが就職後1年が過ぎた頃に出勤トラブル(欠勤・早退)が生じるようになった。そのため、同社と関係機関が連携し、以下の経緯を経て、現在継続就労中。

- ア.

- 出勤トラブルへの対応(職場定着に向けた働きかけ)

筆者の勤務するかごしま障害者就業・生活支援センター(以下「支援センター」という。)では、以前よりAさんに対して支援を行っていた。そのため、支援センターに対し同社やAさんの家族から欠勤などについての相談があり、支援センターではAさんやその上司などと面談し、状況確認と今後についての相談を行った。Aさんは続けて働く意志があることから、精肉部門での継続勤務をめざし、同社では部門の主任を中心に本人をサポートする体制を整えた。その後、Aさんと関係者(同社担当者、支援センター職員、家族)との相談の場が設けられ、関係者の助言を受け入れてAさんは出勤を再開した。

- イ.

- 再度のトラブルへの対応(解決策を検討するための期間を設定)

出勤再開後2か月ほど経過した頃に、また出勤できなくなり出勤しても途中から帰ってしまうようになった。もともとAさんは自分の伝えたい事を言葉で伝える事が苦手であり、部門の主任などとの意思確認などがスムーズにできず、会社としてもどのように対応して良いか苦慮しており、家族や支援センターも同様であった。そのため、本人が安心して相談や今後を考える期間を設けることが必要と関係者は考え、2週間(14日間)の休暇を取得することとした。

- ウ.

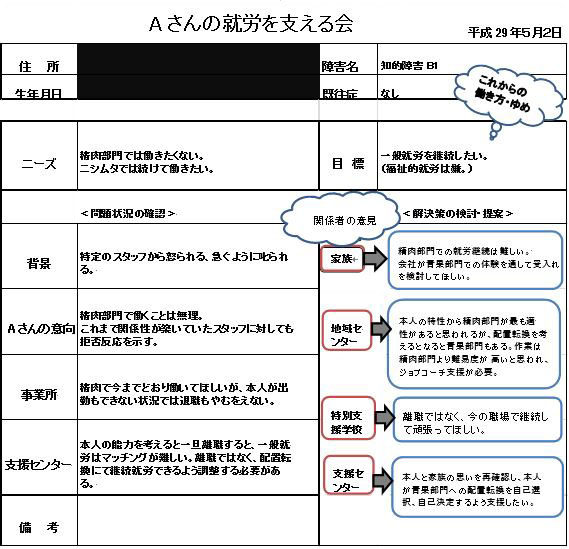

- 本人、関係者による相談・検討(ニーズ確認と復帰に向けたプランの検討)

本人と関係者(家族・学校・地域障害者職業センター・支援センター) による本人の就労を支えるための会(ケース会議)を開催し、本人の意向・ニーズ確認、意見交換、今後に向けた検討などを行った。(資料参照)

資料

確認されたニーズや関係機関の意向、検討結果など - エ.

- 復帰(継続)に向けたプランの検討と調整

前述の会の後も、本人と支援センターの支援員は相談を重ねた。本人の希望(これからも同社で働きたい。ただ、精肉部門ではなく青果部門で働いてみたい。)が変わらないことから、それを活かした継続雇用のプランを関係者(同社と関係機関)は検討した。同社では青果部部門での「体験」の可能性の検討、地域センターではジョブコーチ支援の準備も行った。一方、支援センターの支援員は本人に対し、同社での継続就労を希望することや青果部門での体験などは、本人自身が希望し、選択し、決定したものであることを確認し、深化させるための相談を進めた。

そうした取組みを経て、休暇明けからジョブコーチ支援を受けながら、青果部門での体験を実施し、雇用の継続の有無の判断をすることとなった。

- オ.

- 体験から配置転換へ(職場定着の実現)

青果部門でのジョブコーチ支援を経て体験を3か月間実施した。希望部門であることもあり、Aさんは仕事に熱心に取り組み、不慣れな作業でもジョブコーチや先輩社員の支援を受け、順調に体験を終えることができた。会社側の評価も高く、体験終了後に青果部門に配置転換が行われた。その後の勤務も順調で、問題なく継続勤務している。

Aさん

○ 本人の声

7時からの勤務ですので、10分前には働ける体制を整えるように心掛けています。

朝一番の業務はもやしを並べる仕事です。物量も多いし、消費期限が短いこともあり毎日朝一番の仕事を任されています。難しい事も多々あるが、任される仕事も増えてきてやりがいのある職場です。今は計量機作業とパック作業を勉強中です。○ 中川浩三店長(Aさんが勤務するニシムタ北ふ頭店の店長。以下「店長」という。)からのコメント

彼が配置転換後に最初に取り組んだ、もやしの陳列搬入は、店舗の中で一番売れる商品で、誰よりも速くきれいに積み上げられて助かっている。

<現在の状況と支援センターの所見>

配置転換後は早朝からの勤務だが、安定して出勤できており、担当業務でも習熟が見られている。誠実な仕事ぶりで、表情も明るくなり元気な挨拶ができるようになった。

店長や現場主任の人事異動があっても、出勤や仕事ぶりが左右されることはなく、モチベーションを維持し、自分で目標をもって出勤できており、職業人としての成長が感じられる。

本事例は、出勤トラブルが生じた際に、本人の希望を尊重しながら、事業所と関係機関が連携し、それぞれが役割を分担して関わる事で配置転換を経て職場定着につながった事例と思われる。また、本人との時間をかけた相談、希望部門での体験などを通じて自己理解を深め、自らが考え、選択した結果に基づく行動が職業人としての成長にもつながった事例と思われる 。

(2)本人の障害に配慮した配置転換により職場定着した事例

Bさんには下肢障害があり動作が少しゆっくりな方で、同社の社員募集に応募されてきた。前職では20年以上商品管理などの仕事に従事していた事もあり、面接では商品管理を希望したが、高所作業を伴う業務である事から、日配商品(牛乳や豆腐などの毎日入荷される商品)の品出しなどの担当として採用となる。

- ア.

- 採用当初

日配部門で、チーズ、牛乳、ヨーグルト等の乳製品のメンテナンス業務を行う。本人的には、特に問題なくお客様から声かけられた場合も対応できたとの事であったが、他の従業員から補充速度が遅い事を指摘される場面があった。しかし、頑張っている様子が評価され、動きが多少緩慢な面はあるが下肢障害を考慮し、ゆっくりと適応してもらえれば良いということとなる。

- イ.

- 配置転換の検討と実施

日配業務とサービスカウンターでの荷物の発送業務が担当であり、繁忙期の年末年始には日配業務を中心に勤務していた。しかし、日配業務は開店前の短時間での品出しなどにスピードを求められる部署であり、同社から、日配部門での従業員との関係や本人の障害状況(下肢障害・マイペース)を考慮すると、自分のペースで作業できるカートや買い物かごの回収作業がより適任と判断し配置転換の提案が本人にある。

Bさんも自分でも日配部門での業務にプレシャーも感じていた事もあり、同社の提案を受け入れた。

- ロ.

- 配置改善後の状況など

配置転換に際し、同社からはBさんには下肢への負担を考慮し、作業は本人のペースでよいと指示されている。Bさんは、そうした配慮による安心感と、単独でカート・かごの回収を任された事でモチベーションがアップし、順調に作業をこなしている。

○ 本人の声

仕事をしていなかったブランクがあったので、身体的な疲労感は最初あったが、精神的な疲れは感じない。

歩く距離は苦にならない。むしろ体重も減って健康的な生活が送れている。今の職場に採用してもらって良かった。

カートやかごを所定の位置に回収する事でお客様が困らないように心掛けている。いつも、店長からケガをしないよう、無理しないように声かけてもらい励みになっている。

○ 店長からのコメント

Bさんはいつもお客様優先で業務に取り組んでくれていて助かっている。

話し好きで、何でも話をしてくれる。彼に任せた事で、任された業務に対して自信と責任感を発揮してくれている。

<現在の状況と支援センターの所見>

配置転換後、順調に勤務している。当初の職務では十分に力を発揮できなかったが、本人の強みと弱みを見極め、本人と会社が相談の上、配置転換することでより良い職場定着が図られた事例。センターとしは下肢障害を考慮すると配置先が適任か見極めが必要とも思ったが、職務や配置を柔軟に考えることの重要性が改めて認識できた。

3.今後の展望と課題

同社では、障害の有無にかかわらず、採用した従業員一人ひとりが潜在能力や意欲を発揮できるように、仕事ぶりに対して定期的に本人に企業側の評価をフィードバックし、職場の戦力として活躍している事を実感できるようにしている。そして、今後も本人の状態を見極め、配置転換や勤務時間の調整などを必要に応じて行い、安心して働ける職場環境の実現に今後も取り組みたいと考えている 。

居心地の良い職場環境は、働く事に喜びを感じられる職場であり、全ての従業員に通じるところでもある 。

現在、同社は法定雇用率を達成し、5年以上の定着率も高い数字を上げている。雇用率の問題だけでなく、今後も障害者雇用に積極的に取り組んで行く中で、企業としても障害者に対してトータルでサポートできる部署や人材育成の取り組みも醸成したいと考えている。

4.最後に ~担当者、従業員、支援機関から~

最後にAさんとBさんが勤務するニシムタ北ふ頭店の中川浩三店長、そして、同社で働く障害のある従業員のCさんとDさんの声を掲載する。また、同社と同社で働く障害者にかかわってきた、かごしま障害者就業・生活支援センター、さらに同社本部の人事担当者からも述べさせていただく。

(1)ニシムタ北ふ頭店 中川浩三店長

障害者雇用を促進する中で最も重要視している事は、「コミュニケーション」と「適材適所配置」だと考えております。本人の能力をいかに引き出すか。やる気を起こさせるか。配属された部門の責任者の指導力に掛っています。できない事をひたすら教えるよりも、できる事をいかにスムーズに行えるかをまず考え実践させております。また、チャレンジさせる・責任を持たせ任せる事で,どうしたら効率の良い仕事ができるかといった仕事に関する「気持ちの変化」が生まれて、職場の活性化に繋がります。

今後も雇用促進、定着促進を念頭に置き、雇用拡大に努めます。

中川北ふ頭店店長

(2)障害のある従業員の声と店長から本人へのコメント

- ア.

- Cさん

私は青果部門で働いて3年目です。学校の実習の時からすると、売場の戦力になっていると感じられるようになって、仕事していて楽しいです。その日のシフトを把握して臨機応変に作業し売場に商品を埋められるように努力しています。仕事が速いと誉められる時に努力は裏切らないと感じます。

これからもみんなの役に立てるように、見本になれるように頑張りたいと思っています。

Cさん

○店長からのコメント

彼は、店舗職員の中でいつでも、誰よりも・誰にでも大きな声できちんとした挨拶ができる事が素晴らしいと思っています。

- イ.

- Dさん

僕は、高校の土木科を卒業し建設関係の仕事を20年くらい転々とした働き方をしてきましたが、働く意欲より失敗を恐れる不安がありました。

ニシムタに就職し、同じフロアーの人達が僕を頼りにしてくれているのが感じられます。

今では店内の放送や音楽で仕事の配分もできるようになりました。最初は5時間勤務でしたが、僕の頑張りを会社が評価し勤務時間も7時間になりました。商品陳列の仕事も最初はお菓子だけでしたが、今では食品部門全般の品出しをこなしています。しんどいと思う事もなく、働ける事が幸せで定年まで働きたいと思っています。今後は、ポップづくりや発注までこなせるようになりたいです。

Dさん

○店長からのコメント

いつも一生懸命、真面目に仕事をしている姿に感心します。フロアーの仲間も、彼の年齢を感じさせない機敏な動きに助けられています。

(3)かごしま障害者就業・生活支援センターから

支援者として、定着支援において本人の思いと、関係者の願いを大切に、企業や本人のストレングスに注目しエンパワーメントの視点で、課題のブレイクダウンを通して、本人の自己選択・自己決定の過程を大切にしています。

今回の事例を通してその事を再認識したところである。

(4)企業における障害者担当の役割(同社本部の人事ご担当者から)

障害の程度によって、働く環境に違いはありますが事務所などはメインの作業を行っています。売場担当者は、本人に負担にならないように主にサポート重視で業務を担当しています。日頃から従業員同士コミュニケーションを積極的にとるようにして、楽しく働ける環境づくりに取り組んでいます。

執筆者:かごしま障害者就業・生活支援センター 支援員 渕脇 和子

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。