精神障害者の事務職における合理的配慮事例

- 事業所名

- 合理的配慮事例・30242

- 業種

- 情報通信業

- 従業員数

- 172人

- 職種・従事作業

- 事務職として、総務・経理及び庶務業務を担当。会計システム等へのデータ入力、帳票・書類のチェック・作成及び仕分け・ファイリング等の事務作業に従事。

- 障害種別

- 精神障害

- 障害の内容・特性

就労上の課題 - 気分障害、記憶障害を有する。特性等は以下のとおり。

・コミュニケーションを取ることが苦手で、本人に伝わっているのか判りにくい。

・同じ表現でないと理解できにくい。例えば、「伝票を作成する」と「伝票を切る」を同じことと理解できない。

・以上により、理解に時間を要し、何度も同じ質問を繰り返すことがある。

・また、同時並行の作業が困難であり、作業指示は、順序立てて具体的な指示であることが必要。

・勤務態度が非常にまじめで、勤務に係る行動も規則正しい。

募集・採用時の合理的配慮

面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること

<募集から採用までの経緯>

1.募集から雇用に至るまでの間、就労支援機関と地域障害者職業センター(以下「センター」という。)に相談し、「募集方法や採用に関する留意点等の助言」を得ていた。この助言等に基づき、障害者の障害特性や意向に配慮した募集と採用が計画的にできた。

2.まず、「職場見学会」を開催し、応募者に実際のオフィス環境の見学と質疑応答の機会を設け、職場や業務について理解を得た。

3.そのうえで希望者を対象に「担当予定の業務」を選定して3日間(10時~16時)の「職場実習」を実施した。対象者についても職場実習を実施し、業務における適性等を把握した。なお、実習中には昼休憩(45分)と3時休憩(15分)を設け、対象者の体調面にも配慮した。

4.職場実習後に対象者の適性を判断してハローワークでの「指名求人」として募集し、本人の意向も確認したうえで採用試験(面接)を行うこととした。

5.対象者との面接時に支援機関等の担当者の同席はなかったが、採用試験までに職場のことを理解するための多くの機会を設けたことで本人も緊張せずに面接に臨めた。

6.採用基準としては、対象者に「働く意欲」があることと、事前に把握していた「障害特性の内容と面接時に受けた印象が同じ」であることを重視し、採用を決定した。なお、採用に際しては、センターのジョブコーチ支援を活用した。

その他の配慮

1.就労支援機関(就労移行支援事業所。以下「支援事業所」という。)が本事例の事業所と同じグループの企業であり、事例事業所の業務と職場のことも良く分かっており、適性のある障害者への情報提供・応募につながることができた。

2.対象者の気持ちを確認し尊重したうえで、本人の障害のことを社内共有することについて同意を得た(社内共有化については「本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること」に後述)。

3.対象者の配属先については、センターからの助言を基に障害特性に配慮した以下の要件に合致する部署を選定した。そして、当該担当部署とも十分に話し合ってから決定した。

・職員の外出が少なく常時メンバーが席にいて本人にもよく目が行き届きフォローしやすいこと。

・業務の種類が多く多岐にわたるため、細かく分類し本人のできる作業を選定し付与しやすいこと。

・定型的な業務、マニュアル化され分かりやすい業務の多いこと。

・作業指示者が不在時でも他の者がフォローできる業務を付与しやすいこと。

4.経済的条件も入社を決める重要な要因であることに配慮し、事業所の「時間給制社員」(障害の有無に関係のないもの)の労働条件と同一にした。

採用後の合理的配慮

業務指導や相談に関し、担当者を定めること

1.配属部署の社員を作業指導等の担当者(作業指示者)、同部署の上司を相談者として選定し、対象者に伝えた。担当者を明確化したことにより、対象者本人もいつ何をするのか誰に指示を仰げばよいかが判り、安心して担当業務を遂行しスムーズに行動できるようになった。なお、作業指示者には、対象者の障害特性と配慮すべき内容について、配属前に説明しよく理解させた。また、作業指示者の席を対象者の座席の隣に配置し、今まで作業指示者が実際に担当していた業務を対象者に少しずつ引き継ぐ形で着実に付与していくこととした。

2.作業指示者が出張や休みの日には、その前日に当日に行う作業内容を対象者に明示しておくとともに、上司がフォローするようにしている。

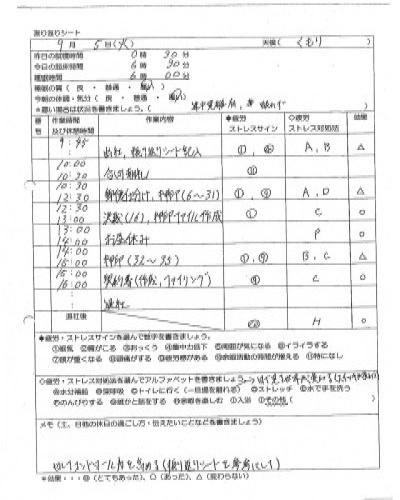

3.また、日常の業務については本人が「業務日誌」を活用して、一日の振り返りを行い不安・不明な点があれば質問できるようにしている。そして、作業指示者も質問内容等を見て回答したり指示の仕方を変える等の対応を行うこととしており、本人の担当業務の理解と習得が促進され職場への定着化も図れた。

4.また「業務日誌」の活用により、本人の毎日の体調や就労による疲労度の把握が可能となり、上司や作業指示者も本人の体調管理に配慮して業務量の調整や担当業務に対する指示対応ができるようになった。

業務の優先順位や目標を明確にし、指示を一つずつ出す、作業手順を分かりやすく示したマニュアルを作成する等の対応を行うこと

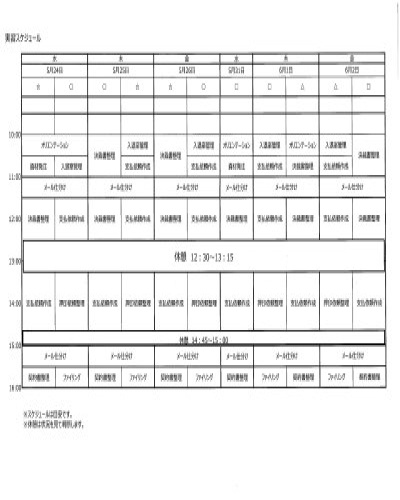

1.ジョブコーチの助言により作成した「一日のスケジュール表」を対象者に明示し、一日の作業の流れを把握し理解させた。

2.また、「業務日誌」を活用して対象者の業務上の不明点や不安点等を把握するとともに、作業指示者からの回答やコメントにより双方のコミュニケーションが上手く取れるようになった。その結果、本人が毎日着実に作業内容を理解し円滑に遂行できるようにフォローすることができた。

3.対象者の障害特性に鑑みて、より分かりやすく作業内容を説明するためには「マニュアル」ではなく「作業手順書」を使用する方が良いと考え、対象者の配属前に関係者全員で作業手順書を作成し整備した。そして、対象者への業務指導には、作業手順書を重視しこれを使用する方針とした。

4.また、実際に作業手順書を使用して説明しても分かりにくい点があれば、対象者にその都度確認させ作業手順書等に追記させた。一方でまだ手順書の整備ができていない業務については、本人に作業手順等を確認させ整理させたうえで「作業メモ」を作成させた。そして、作業指示者がその作業メモの内容を検証し本人の理解度を確認しながら指導することで、着実に次のステップアップを図っていけるよう配慮した。

5.作業指示・指導する場合に対象者に配慮した事項例(支援機関からの助言や本人からの要望等により重要と判断し実施したこと)。

(1)作業開始前(段取り説明時)の配慮

ア.業務開始前に一日のスケジュールを伝える。

イ.作業期限をあらかじめ明確に伝える。

ウ.作業内容に変更のある場合は、直前でなく事前に伝える。

エ.新しい業務を覚えてもらう場合は、事前に伝えるが、伝えるのは通常業務を終えてから行う。

(2)作業中の配慮

ア.メモをとる時間を設ける。

イ.同時に複数の作業指示は出さない。

ウ.一つの作業が完了したら次の作業指示をする。

エ.分からないことは質問するようにと、作業の区切りごとに声掛けする。

オ.話を聞くときは、途中で口を挟まず最後まで聞く。

出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること

1.採用時は、本人の体調に配慮し「短時間勤務」(10時~16時、1時間の休憩を挟んで)とした。まずは会社の勤務に慣れることを優先し、職場や担当業務に慣れ本人の体調面等で問題がなくなれば「通常勤務」に移行を検討していく方針とした。現状は、短時間勤務である。

2.対象者の通院日等は、事前に本人から聞いて担当内の共有スケジュール表に明示する等により、本人が休みを取りやすいよう配慮している。

3.事務室の後方に広いスペースの休憩場所(ソファーと丸テーブルを設置)を用意しており、対象者が就業中に気分が悪くなった時には上司に報告したうえで、いつでも静かに休憩を取り体調を整えられるように配慮している。

4. 「業務日誌」の活用により、本人の毎日の体調や就労による疲労度を把握している。また、ジョブコーチ支援時の面接や上司との定期的な面談の機会にも、本人の体調面について聴取・確認し、業務指導や業務量の調整・見直し等の対応を行った。

5.全社的に昼休みは12時~13時で、声掛け等の対応は特にしておらず、社員は各自で自由に行動している。また午後にも休憩(3時のお茶の時間。を14:50分~15時)を設けており、社員が一息つけるようにしている。

できるだけ静かな場所で休憩できるようにすること

前述したように、昼休憩は社員各自が自由に過ごしており、対象者も自分のペースで休んでいる。事務室後方の休憩場所も必要な社員は利用しており、対象者も利用している。

本人の状況を見ながら業務量等を調整すること

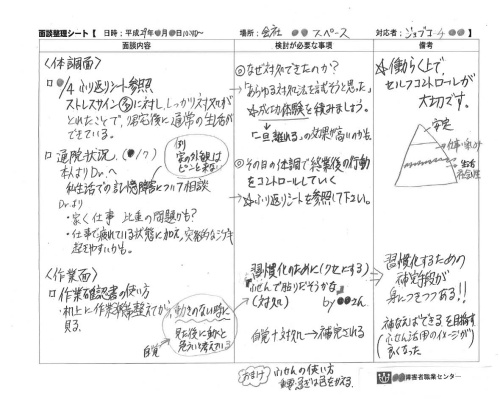

1.ジョブコーチ支援時の面談や上司との定期的な面談時に、対象者の業務や体調に関して障害となっていることや悩み等について聴取し確認したうえで、業務や勤務管理に係る指導を行うとともに業務量の調整・見直し等の対応を行った。

2.具体的には、対象者の体調が悪くなり勤務にも支障が出た時には担当業務を減らした。その一方で業務にも慣れ作業も早くなり余裕がでてきた時には、本人の意向も踏まえて他の部署からの業務も加える等の調整を行った。

本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明すること

1.社内の障害者雇用における理解と協力を得るため、対象者の気持ちを尊重し、同意を得たうえで次の取組みを実施した。

2.対象者の雇用決定について幹部参加の社内会議にて報告した。また、全従業員に対しても、障害者雇用を促進していくことを会社方針として発表した。そして、各部には「コミュニケーション」が上手く取りにくい面があること、強い口調や威圧的な口調にならぬよう注意すること等について伝えた。

3.対象者の配属先の職員には、ジョブコーチから提供された障害者雇用に関する教材を回覧し、対象者の受入前に理解するよう指導した。また、部署の定例ミーティングの場でも、対象者の障害特性と配慮すべき内容を繰り返し伝え、徹底した。

4.ジョブコーチ来社時には、対象者の障害や作業遂行状況及び配慮すべき事項等についてジョブコーチから上司・作業指示者等に伝えられ、情報の共有化と相談等がなされた。

その他の配慮

1.障害者を採用するに当たり、就労支援機関、ハローワーク及びセンターに会社の現状と課題点について伝え、社内の受入れ態勢作り等について相談し助言を得たうえで取組みを開始した。

2.また、センター主催の「事業主支援ワークショップ」と「病院における復職に向けたワークショップ」に参加し、精神障害者の障害特性や就業上で配慮すべきポイント等を理解した。

3.上記の1と2により、雇用予定の障害者について、その障害特性や事業所としてこれから何に取組めばよいか理解を深めることができ、落ち着いて受入れ準備を進めることができた。

4.対象者の雇用開始と同時に、センターのジョブコーチ支援をフォローアップ支援も含め約1年間受けることとした。ジョブコーチによる本人との面談と上司や作業指示者等へのフィードバック等により、本人の障害特性や就労の状況をより適切に把握することができ必要な配慮を実施することもできた。

5.また、就労支援機関からも半年に一度対象者との面談と、上司や作業指示者等への伝達と相談等がなされた。

障害者への配慮の提供にあたり、障害者と話し合いを行った時期・頻度等の配慮提供の手続きの詳細

1.対象者の採用前から、センターと連携して対象者に対する配慮の提供方法等に関する相談をし支援を受けていた。そして、採用後もセンターによるジョブコーチ支援等を受け、現在も雇用継続中。ジョブコーチ支援等の経過等については次のとおり。

(1)ジョブコーチ支援は3か月間実施し、終了後のフォローアップ支援も含め約一年間の支援を受けた。

(2)ジョブコーチは作業現場で、対象者や作業指示者の状況を確認しながら本人に対しては声掛けしながらアドバイスし、作業指示者には指示方法をアドバイスした。

(3)また、対象者と作業指示者との面談を行った。本人との面談では、不安に思っていることや体調面の聞き取りを行い、作業指示者との面談では、上手くいかなかったことの相談等を行い、必要に応じて本人及び事業所担当者(作業指示者等)との相談等も行った。

(4)ジョブコーチの支援回数は、入社当初は週2日で、その後は状況により支援回数と内容を調整した。支援期間中は、事業所訪問の都度、面談・打合せにより課題解決に向けた活動を行い、職場定着化を図った。

(5)また、作業指示者の異動の際には、ジョブコーチが訪問し、対象者が動揺していないかの把握や事業所との打合せを行う等、就労の定着を図った。

2.上司による対象者との雇用契約更新面談を半年ごとに実施し、本人の体調面や仕事面に関する悩み等のヒアリングを行っている。その結果、本人が体調不良で勤務にも支障が出ている時には業務量の軽減を図り、一方で担当業務に習熟し余裕が出ている時には新たな業務を付与する等の調整を図っている。

また、上司との面談時には、次の半年間の労働時間等の勤務の目標を確認したり、将来の担当業務のステップアップに向けた簿記の勉強を勧奨する等の指導も行っている。

配慮を受けている障害者の意見・感想等

1.作業指示者からはいつも「作業手順書」を使って分かりやすく説明していただけるので、良く理解することができます。また、その場でよく分からなかったことでも、「日誌」等を活用し質問すれば丁寧にフォローしていただけるので、とても感謝しています。

2.また、担当業務に関して、教えていただいたことを忘れても、自分が作った「作業メモ」等を見ながら作業を進めていくことができるので安心して仕事をつづけていくことができます。

3.自分の障害のことや障害特性については、職場の職員の方全員に共有化されているため、体調が悪くて休憩場所で休んでいても、周囲にあまり気を使うこともなく大変ありがたいと感じています。

4.会社に入社してから1年3か月になり、職場にも担当する業務にも慣れてきました。しかしながら、未だ十分に担当業務に習熟したわけでもありません。今後とも一つひとつ担当業務を習得していき、この会社に長く勤務できれば良いと思っています。

アンケートのお願い

皆さまのお役に立てるホームページにしたいと考えていますので、アンケートへのご協力をお願いします。

なお、事例掲載企業、執筆者等へのお問い合わせや、事例掲載企業の採用情報に関するご質問をいただいても回答できませんので、あらかじめご了承ください。

※アンケートページは、外部サービスとしてMicrosoft社提供のMicrosoft Formsを使用しております。